项武义:普渡众生的数学教育家

访问:刘太平、张海潮

时间: 2008 年 11 月 28 日

地点:台湾大学数学系

项武义先生, 1959 毕业于台大数学系, 1964 获美国普林斯顿大学数学博士学位之后, 先后任职于布朗大学、普林斯顿高等研究所,

芝加哥大学, 并于 1970 年升任柏克莱大学数学系教授。1998∼2003 访问香港科技大学, 期间完成基础数学教材,

分由大陆人民教育出版社及台湾五南出版社出版, 是资优教育及中学老师进修的最佳教材。先生早年致力于变换群、李群及大域微分几何的研究。自 1990

年后, 返璞归真, 研究古典几何, 其中最重要的贡献乃在对 Kepler 装球问题提出最小作用原理, 认为处理大域的极值问题,

应该先行了解局部的极值现象, 以局部的作用量测量极值, 以近及远, 进而探究整个空间的极值问题。此部分的研究成果请见 World

Scientific 出版之 ((LEAST ACTION PRINCIPLE OF CRYSTAL FORMATION OF DENSE

PACKING TYPE AND KEPLER’S CONJECTURE)) by Wu-Yi Hsiang。

项武义 (以下简称「项」):我是本地人, 怎么是有朋自远方来呢? 这个题目是云游和尚回归本寺, 不是有朋自远方来。

刘太平 (以下简称「刘」):云游和尚回归本寺, 你得要寺庙承认这是你的本寺。

项:不承认吗? 不承认吗? (笑) 不承认还行吗? 没办法不承认。

张海潮 (以下简称「张」):这是 first place。这是个 fact。

项:Yeah, 这是个 fact。

刘:回到台湾来, 这是没有错。但数学系的话……

项:数学系的话, 我是这边(台湾大学数学系)毕业的。尤其我现在坐在这里(台湾中央研究院数学所就设在台湾大学), 这绝对称得上回归本寺。

刘:有道理、有道理。

项:应该是云游和尚回归本寺的访问, 而不是有朋自远方来。有朋自远方来, 对我来讲, 变成有点见外。

刘:不过我们还是会把你放在「有朋自远方来」, 因为这是个专栏(《数学传播》的人物访谈栏目,里头有许多大数学家的访谈)。

项:但这次的专栏还是得稍微改改, 因为这次受访的家伙是云游和尚回归本寺。

张:可以在「有朋自远方来」做个副题——云游和尚回归本寺。

项:好, 做个副题。

刘:反正, 要怎么说是你的权利, 但最后要怎么做是我们要对你权利的一个尊重, 对不对?

项:对。

刘:但我们怎么做, 也是我们的权利。(笑)

项:所以中间要有个磨合。

刘:你算是老台大了, 不是吗? 你 70 年代时比较常回来台湾, 那时候我都在国外, 所以刚好都错过了, 我听你的演讲并不多, 我记得有一次你回来, 讲到 Minimal surface, Simons’ work, Bernstein problem, 那之后你常回来。事实上是 70 年代比较多, 是吧?

项:是。

刘:所以你跟台大接触非常多, 我想你应该有一些强烈的印象。你对台大数学系怎么看? 除了厚的感情, 你怎么看? 任何正面、负面的?

项:这事情一下子很难说得出一个特别的感受。因为一回来就等于回到自己的系里面、自己家, 所有人都很熟……

刘:不过, 你在美国待过那么多地方, 也去过北京, 并在那里着力很多, 所以, 你在这些地方可以做个对照?

项:譬如说怎么样的对照?

刘:比方说, 台大的学生。

项:你要知道, 我刚回来的那阵子, 接触比较多。我中间有一段时间, 不知那一年, 我待了一整个学期。

刘:那是那一年?

项:大概是张海潮大四的时候。

刘:那是那一年?

张:是 1970 年的 9 月开了一学期的课。

项:开了一学期, 教《数学概论》。

张:安排在礼拜六, 9—12 点。当时想说方便其他外校学生来听课。

项:那时候蛮用心讲, 而且跟学生也比较有接触。那时候的学生我觉得相当用功, 后来我比较少回来是有一些政治的原因。因为他们看到我在摇着旗欢迎大陆来的乒乓球队, 被一个职业学生照的相。记得当年回来有两件事。一件事是在台大讲课, 另一个是碰到当时正把 SMSG, 美国的那一套东西搬到台湾来, 他们说这是美国一套伟大的教育革命, 台湾现在正在现代化, 一定要赶上。这在教育上相当于把外国的 SARS 移殖到中国来, 所以我当时公开演讲反对这件事情。当时我讲什么话, 他们都说:“是、是、是。你讲的都有道理。”反正暑期讲习会过了就回美国, 让你说说就好。我第二年回来半年, 回来得长一点。

刘:我打断一下, 施先生 [注:施拱星] 针对这件事讲过一句话:数学没有新旧之分, 只有好坏之别。

项:所以, 我那时回来, 他们也许觉得是:善者不来, 来者不善。就想了一个办法, 请我去教育部参加那个课程标准的委员会, 我记不清什么名字了。因为假如我去参加, 我就一个人去参加, 而他们一大帮人, 不管我讲什么话最后都没有效果。但是我就不能再批评了, 因为你项武义也是委员之一。于是教育部来请我, 可是一请我, 我这个人虽然是一个呆头呆脑的家伙, 但是我那时就警觉到这件事情, 所以在请我时, 我就讲了, 其实我们在台大数学系, 那时候苏竞存也在, 然后还有赖 [注:赖东升] 先生、缪龙骥、施先生、赵民德, 也对这个事情关心。 所以那个课程委员会一下子就增聘了六个人。我们就不是绝对的少数了。去开会的时候, 一坐下来, 大概有十几个人, 我们都去了。还有一个客观环境有所改变, 就是 SMSG 引进来以后, 弊病已经出来了, 中学老师开始怨声载道, 教育部也不能完全不顾这件事情, 教育部也有要把它改一改的意愿, 然后我们去了, 我们能够提出要改革的方案, 他们完全提不出任何东西。

张:我打个岔, 那个 SMSG 的引进是 1965 年的高一, 第一次使用这 SMSG。它叫做一个新课程的改革, 它是分三年的阶段。第一年就是李国伟那一年, 他们那一年是用所谓的 PSSC, 所谓的“新物理”, 我的这一届, 刚好轮到不仅要用“新物理”, 也要用“新化学”, 叫做 CHEM。我的下一届开始用 SMSG, 我是 1964 年进高中的, 1965 年开始用 SMSG, 到你那个时候, 1970 年, 已经用了六、七届了。

项:说实话, SMSG 实在是一塌糊涂。我举一些还记得的例子, 它也讲《群论》。《群论》那一章定义什么叫群, 定义什么叫群的同构, isomorphic。然后呢, 证明了三个定理, G 跟 G 是 isomorphic; 第二个: G1 跟 G2 是 isomorphic 则 G2 跟 G1 也是 isomorphic; 第三个是 G1 跟 G2 是 isomorphic, G2 跟 G3 是 isomorphic, 则 G1 跟 G3 是 isomorphic, 完了, 整个就结束了, 《群论》全教完了。这是一个例子。第二个我记得很清楚的例子, 它定义 n 阶的行列式, 用一个很庞大的展开式来定义。

张:n! 项。

项:每项前面有 sign(τ), τ是置换, 还有一大串脚标。

张:这里我想讲一件事情。因为他们基本上是节译, 他们是把美国的课本作节译, 因为通常美国的教本是相当大的一本, 其实美国的教科书……

项:总之最后就写出一个行列式的乘法公式, 公式下面是, 读者试自展开, 验证之。你想想看, 这边是 n! 项乘以 n! 项, 那边是 n 的 n 次方乘以 n! 项, 中间相消得天翻地覆。这怎么可能用展开集项来证? 没有一个数学家可以做那种事!

刘 (笑): Ramanujan 大概可以。其他人大概就……

项:我还记得另外一个关于级数的例子, 有一个定理是等比级数, 假如公比 q 不小于 1 的话, 它是发散, 所给的理由是它不趋于 1/(1-q), 所以它发散。一个级数不趋于某一个特定数为极限, 那它就发散, 这一类的荒唐例子多不胜举。 其实, 在私下主事者也颇有悔意。

张:但是已经七年了, 这已经是第七年了。

项:总之那一年, 教育部就同意改, 我建议要改而且一定要实验, 就成立一个实验教材的编写组, 我们有八个人, 我是其中之一。

张:那时黄武雄还没回来。

项:黄武雄是后来才参加的。

张:不是第一次组成的那个, 他是第二年。

项:71 年初离开这里之后, 我去欧洲访问, 先在 Geneva (日内瓦) 2 个月, 在 Bonn 4 个月, 编写组在编了之后, 他们说这整个东西, 你想得最多, 所以要我全权负责写高一的初稿, 所以我到了日内瓦就开始写, 那个很辛苦! 为什么? 因为我要从头仔细想怎么写, 我这人从来没有胃痛过, 那二个月我就胃痛。从欧洲回到 Berkeley, 我碰到黄武雄, 那时候正好快毕业了要回来, 我就跟他谈, 黄武雄很热心, 后来就等于是黄武雄接过去了。我不知道是怎么回事, 反正我已是没法管了, 那时因为那张照片, 我在某种意义上好像变成通匪有据。 第一次高一的实验教材出来, 因为他们觉得我花的力量最大, 编写组没有问过我同意, 封面上就只写项武义主编, 不是编写组主编。正好当时那张照片也已经传到台湾的情报机构, 蒋彦士部长就……

张:当时蒋彦士是教育部长。

项:蒋彦士非常吃惊。他就把我父亲叫来教育部, 说:“现在教育部面临一个极为严重的危机, 这书已经印好要发行, 上面是项武义主编, 而你的儿子, 你看, 就两手摇了一个美国旗、五星旗在那里欢迎大陆的乒乓球队。”所以要我父亲同意把书全收回来, 把封面拿掉, 换一个封面。我父亲的反应是什么? 回家后写信大骂我:“你这个孽子!”把我痛骂一遍。父亲骂我, 我没办法回嘴, 我就写了封信给蒋彦士骂他。我跟蒋彦士讲:“你要做的事情, 用项武义做主编, 我完全不知情, 把一个不对的事情改成对的, 应该改成编写组, 我完全赞成。但是你没有道理要去找我父亲来同意这件事情, 这完全牛头不对马嘴。”还有我说:“我做了什么事情, 我自己负责, 也不需要你负责, 你要做这事, 我赞成, 而且谢谢你, 但你做的方法不对嘛。”因为这样, 所以我没办法太介入写书的事情, 后来我回想当时, 有两件事是有点失败的。一个是当时原本设想在事前先做些实验, 通过实验慢慢来让它变得比较稳妥。但是当时在台湾的做法是要不就不用, 要不就全部用。我的想法是用一、两个学校, 不要多, 先经过实验, 妥当了再推出去。第二, 我想当年我的设计还是不够醇, 就像酒, 还有辛辣之处。希望通过实验以后能够好一点, 但这个过程没有之后, 就有点辛辣之处。我猜想, 黄武雄也是年少气盛, 老和尚当年还年轻, 黄武雄比我还更年轻, 所以辛辣之味只有有增无减, 但是我也无能为力了。所以后来实验教材并不成功, 原因就是里面有些辛辣之处。还有一件事, 我记得当年我做的办法, 比如几何, 中学的教材要从初中来改是比较自然的切入, 当时我完全认识到, 但是那时没有时间来, 因为它就是在高中, 先把高中改过来, 而从高中开始就不是一个很自然的起点。举一个例, 我当时提出三个几何基本定理:一个是平行四边形定理, 另外一个是勾股定理, 另外一个是相似三角形的定理, 讨论这三个定理的证明后, 就用它们来引进向量运算, 达成空间结构的全面代数化。

刘:就是向量代数。

项:完全代数化, 是向量几何, 但是因为没有好好的准备跟培训, 我的项先生就变成向量的向(刘笑)。 引进向量, 基于上述三个几何定理, 强调向量的运算律, 特别是分配律就是上述几何的基本定理的代数形式, 这些思想都有了, 但还是不够理想, 就是说, 你从平面几何的过渡阶段, 那段工作应该在初中做好准备, 但没有做到。总之, 我那时就变成“向”先生。这大家就很反对, 我记不大清楚了。事隔八、九年, 我回到台湾……

刘:你中间有一阵子没有回来台湾是这样吗?

项:有一阵子我没有回来台湾的原因是因为签证有问题, 过了一段时间后, 也没那么大问题了, 譬如说, 我不记得那一年, 我的三弟, 他是兄弟姐妹中最晚结婚的, 他结婚时, 我父母亲要来美国, 结果签证不准, 讲明白了, 不准的理由就是你家的老二不乖。

刘:我们再回到原先的问题, 你说你是 89 年回来是吧?

张:中间经过八、九年, 可能是 1979 年。

项:79 年。

张:79 年, 我记得在清华大学碰到你。

项:我大概 79 年回来, 经过了一段时间回来, 回来后, 老赖告诉我, 现在那些中学老师懂得向量, 也用向量编书跟解题目, 用向量来解题目是他们的爱好。这显示你的改革需要一个过程。刚开始, 他不懂向量好在那里? 因为他不熟悉, 他就有抵制情绪。后来他慢慢搞懂了, 这当然是一个很有力的工具。我要讲的就是这一点。

刘:我记得大学的时候, 你回来过, 讲到 Minimal surface, 是 196 几年?

张:暑期科学研讨会, 暑假的时候。

刘:你提到陈先生、 Simons 他们做的研究。

项:我想是这样。

刘:我想问一下, Simons, 你认得他吗? 他后来离开数学, 也算是个传奇人物, 跟我们谈谈 Simons 这个人。

项:我认得, 也见过他, 但跟他不熟。他在 Berkeley 做研究生, 暑假的时候, 很多人都不在, 他当时对 Morse theory 有兴趣, 他就贴个公告:我现在要讲一个 seminar:跟大家来讲 Morse theory。他是一个很有自信、开朗的人, 他到了 Berkeley, 基本上自己在研讨 Curvature, 他后来发现一些结果, 就跑到 MIT, 跟 Ambrose 讨论, 回来就写了他的博士论文。所以 Simons 的博士论文是关于 Riemann curvature 黎曼几何的工作, 然后他就去 Princeton 的 IDA (Institute of Defense Analysis, 国防分析研究所)。在那里工作以后, 他突然对 Minimal surface 有兴趣, 他做的那个工作, 是一个很好的工作, 因为这个工作, 陈先生推荐他得了 Veblen 奖, 几何的 Veblen 奖, 得了奖之后, Stony Brook 请他去做系主任, 后来重要的工作则是 Chern—Simons invariant 。

赛蒙斯夫妇为清华大学捐建的专家公寓陈赛蒙斯楼,左起第三位是杨振宁先生,之右是赛蒙斯夫妇。

赛蒙斯夫妇为清华大学捐建的专家公寓陈赛蒙斯楼,左起第三位是杨振宁先生,之右是赛蒙斯夫妇。

刘:然后他就去赚钱?

项:去 Wall street 赚钱去了。

刘:赚了很多钱。

项:他当然比现在的 Nobel 奖的经济学家数学好很多, 他大概是赚很多。

刘 (笑):我想起这件事是因为你那次回来演讲提到 Simons。

项:对。

刘:不过, 我们接着你刚刚的话题, 我刚刚想要问的其实是, 你刚才说的是数学教育方面, 你这么多年, 实在可以说是一个老台大, 你对台大的数学系有什么感想或看法? 我记得, 很早以前, 许振荣先生谈起台大数学系杰出的人就会说起项氏兄弟(项武义的哥哥项武忠,也是著名的数学家), 所以你在台大一方面很早, 又一直关心着, 所以我才问你这问题。

项:我实在讲不出太多特别的感想 (刘笑)。你问我这个问题, 我每次来了, 例如 1970 年, 一方面是用功的讲《数学概论》,跟学生座谈, 那时候我觉得学生很好学, 演讲时, 课堂上的人也满满的, 听了之后, 大家也都很用心, 会到办公室来问问题。那时候, 听《数学概论》 的热忱比现在可能好不少。这是那个时候的感觉。另外一个则是改革中学数学的事情, 所以我等于是临危受命, 整个台湾实在搞得乱七八糟, 不得不披挂上阵来做这件事情。

刘:OK。

项:主要是这样。到后来我可以回来, 就常回来, 但时间比较短, 另外有个事情, 从我 1973 年去中国, 去中国时有个感觉, 钓鱼台的事情我没参加, 1970 年时, 就是钓鱼台的事情, 我在这里忙这些事情, 钓鱼台到底发生什么事, 我都没搞清楚。73 年第一次去中国。 那一年我通过罗湖桥, 已经 25 年没回到中国了。我能够想到中国的就是中国的地图, 像个秋海棠的叶子, 上面缺个外蒙古, 我脑子里能够想到的中国就是这个。那时回到中国, 他们搞教育革命什么之类的, 参加加州教授的访问团, 到处去跑了一趟。

刘:那是文革的中间?

项:文革没有完, 文革的后期, 四人帮倒台之前。

张:文革十年, 这时大约第八年了。

项:可是那时已经开始搞教育革命。邓小平已经复出, 因为我在八达岭的顶上最高处, 他们跟我说:『你看, 小邓在下面。』邓小平当时陪一个非洲国家的元首, 到八达岭, 邓小平很矮, 没看清楚, 也搞不清楚那个是小邓 (笑)。再接着没多久, 就开始批邓了, 这是第一次回中国。第二次是 78 年回去, 当时四人帮已经过了, 总之, 那时中国弥漫着要搞四个现代化的气氛。所以你在北京街上走, 都闻得到四个现代化的氛围。记得我当时就跟婉贞说:『中国搞四个现代化, 这不是第一次, 你算嘛, 这船坚炮利是一次, 戊戌政变是一次, 民国革命又是一次, 五四运动……, 这些都是想要把中国从里翻身, 要奋发图强, 但以前每次都失败。希望这次不是数学归纳法, 又失败 (众人笑); 不过以前失败, 我们没有责任, 因为我们根本不存在, 但这次我们正当还有活力, 还年轻力壮的时候, 假如我们不尽心做点事, 成功的话, 成事不必在我, 没有任何遗憾, 但是假如又失败, 我们就觉得自愧、无地自容了。』我想有一点也可以讲讲的, 我不知道你们心里怎么样? 我的感觉, 我们这一辈子、这一年代的人, 念中国近代史是含着眼泪念的。所以有个烙印, 假如有可能, 还是愿意为中国的自强做点事。所以我就跟婉贞说:『我们要考虑究竟我们这次能够做什么?』讲了之后, 我想到了, 至少有件事情可以做, 因为 73 年回去就知道, 回中国是不可以的, 其实我 73 年那时回去是想回北大做教授, 可去了之后, 周培源接见我, 见我们的时候, 段学复带我过去, 他是系主任, 周先生开始讲:『我刚从井岗山考察访问回来, 蒋介石在当年有多残忍, 把一个老大娘抓起来, 她不招, 不招怎么办? 拿火钳把她舌头夹出来。』就这一类的话讲个没完, 段先生就跟他讲:『周老, 武义又不是不懂事的人, 你跟他净讲这些干嘛?』周培源继续讲, 我懂了, 他就是要告诉我:武义, 你切不可回中国来。这句话他没法讲, 所以他用这个办法把讯息传给我, 我就跟婉贞说:『我们可以告辞了。』果然, 73 年我回来之后, 中国越来越乱。我从中懂了一点, 海外的人要回到中国去, 你不是回到中国, 而是回到某某党委的屁股下面, 他一屁股坐在你上面, 你的天日就是那党委的屁股, 这日子, 项武义没法过, 而且你也无所作为, 那时就想, 又不能回中国, 中国现代化又想尽份心, 怎么办呢? 我当时想我至少可以写本书, 给中国年轻人写本书, 写书能写什么呢? 不要写李群, 不要写微分几何, 最有用的数学还是微积分! 埋头工作, 知其不可而为之, 写一本《微积分大意》。这本书怎么写的呢? 其实到那时候还没教过微积分, 每个人要写微积分, 都觉得他有个好主意, 写来写去每个人都一样, 微积分好像是个大魔星, 大家写了之后基本上都一样, 所以呢, 写微积分, 绝不参考任何其他书, 微积分究竟原本怎么来的? 完全自己写, 习题也不参考。那个很辛苦, 我大概花了整整十个月的时间, 写了一本《微积分大意》。直接请人带给方毅。

张:方毅是人大的?

项:副总理, 是 science and education 的掌总 (czar), 我就写了封信给方毅, 石沉大海, 一点消息也没有。到了 78 年四月, 邓小平召开科技教育大会, 有朋友打电话来说在文汇报上看到个消息:有个人作了疯狂 (crazy) 的事情, 看来一定是你。报上说: 海外有个热心的人写了《微积分大意》献给全中国的青年, 科技大会在讨论这件事, 我想这本书应该就有头绪了, 可以印出来了, 但又没有消息, 到了夏天, 我已经答应要去丹麦 Arhus 开一个 topology 的会, 那天, 华盛顿联络处打电话来了: 『你申请要去中国的事情已经批准了。』我说:『我没申请去中国啊。』他说:『是教育部给你一个邀请的信去中国访问。』我说:『邀请, 那另当别论, 你把东西寄给我, 我考虑考虑。申请是没申请。』后来我给 Arhus 写了封信, 因为个人因素 (笑), 所以无法前往, 我就去中国。78 年去中国, 他们以为我是微积分专家, 全中国找了五百个人 (众笑) 在清华大学半圆形的教室里讲课, 上午就讲微积分, 讲了之后就座谈讨论, 后来就出来这本书——《微积分大意》。

刘:我们来换个话题, 你在 Berkeley 很多年, 你去 Berkeley 的时候, 数学系应该 if it is not very top, is among very top, 是不是?

项:我想这很简单, Berkeley 的数学系是一个中心。那时就请了陈先生跟 Smale, 他们两人在系里是 leader, Smale 是 Dynamic System 方面, 他那时拓朴已经不大有兴趣。陈先生呢, 是在几何, 当然, Hans Lewy, Morrey 也在那里, 当时 Berkeley 校长是一位经济学家, 他说:州政府重视教育, 拨了一笔钱给 Berkeley, 他就懂得说, 这钱虽然不少, 但不能跨着用, 要有重心, 其一就是数学, 第一件事便是请陈先生跟 Smale, 而且煞费苦心, 为了请陈先生, 甚至还先将陈先生当年在芝加哥大学的伙伴, Spanier 先请去。我想, 这影响很大, 现在 Berkeley 情况又有改变了。

刘:整个美国情况也改变, 是比较 homogenized, 这是世界的一个趋势。你在 Berkeley 的时候, 这些人有没有故事可以说一说? Hans Lewy 这个人我晓得, 他个子不高嘛, 但一直到年纪很大, 还非常 sharp。

项:Hans Lewy是一个学者, 几乎有点孩子气, 我当然很尊敬他, 见了面也很客气, 我跟 Hans Lewy 还有一个值得记忆的 contact, 因为那时我开始研究用对称性来构造 minimal sub-manifold, 我就想解决一个问题: 在一个高维单位球面, 能不能构造一个 minimal sub-manifold, 它是 exotic sphere, 我的思想很简单, 这种 exotic sphere 是存在的, 但是假如在其他自然的领域里永远不出现的话, 这也只是源于一时的好奇。因为我开始做论文就研究 exotic sphere, 虽然是 exotic 其实它还是很对称的。所以我就开始研究 exotic sphere 的对称性, 其中有一种的轨道空间变成只有一维, 等于是一个 generalized rotational manifold。总之能否构造这样一个解? 这就 reduce 到某种在三维空间的 ODE 能够要有一个满足特殊性质的解, 但是这个 ODE 很复杂。

刘:必须要去面对 ODE。

项:面对 ODE 都不简单, 不过呢, 别的地方都躲过了, 这里却躲不过, 这个部分非克服不可 (刘笑), 所以我就约了 Hans Lewy 吃中饭, 我把这个 ODE 先写好, 拿给他看。他很老到, 他便先说:Being an analyst, you know most equations we don’t know how to solve 。先给自己留了退步, 他再拿起东西看, 先拿笔, 中间觉得不大好处理的, 划掉, 接着看, 又划掉另一项, 结果全划光了! 零等于零 (众人笑)。我要讲的是我从那里面还是学到一些东西, 我学到了当你遇到一个东西不会解的话, 你先看简化一点的东西能不能解 (这就是他那划掉某些项的意思), 解了以后, 再把那个简化的解跟你要解的解做比较。那时我脑袋瓜要做的是微分几何, 做 exotic sphere, 现在我自我批评, 发现那时有点想要出奇致胜, 那时, 我正好回到中国要做中学数学, 有时也忙得没时间去想这东西。从 78∼81 年, 我觉得中学数学的事情已经暂时稳住了, 可以说我那时是两边作战, 东线跟西线, 觉得东线稳定了, 现在要回来做西线的问题, 可是当我回来时, 我自己的感觉, 研究基础的数学, 其实对自己也有去芜存菁, 返璞归真的效应, 所以我回来后就暂且不问 exotic sphere, 而问在空间里面, 有没有常均曲率的封闭空间, 就是 soap bubble(肥皂泡)。

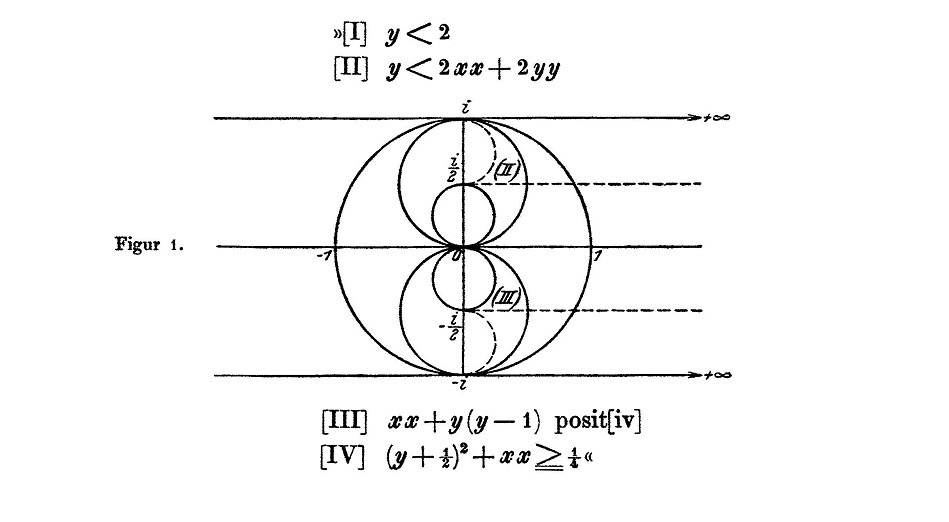

在欧氏空间里面有那些 soap bubble? 自古到今, Euler 就在研究 soap bubble, 所能见到就只有一个例子, 那个圆圆的球面, 一个圆圆的球什么都等于常数, 好比你做分析, 你有的只是常数函数解, 你能见到的只有常数函数是你想解的问题之解。从微分几何知道有两个定理, 因为 Euler, Monge 开始, 唯一的例子就是 round sphere, 浑圆的球。甚至使得你想可能就是唯一可能者, 所以 Hopf 认为应该就是如此, 但他又不会证。但是他还是证明一个定理, 即假设二维的 soap bubble, 是 genus zero, 他就能证明它是那个圆球 (any compact constant mean curvature surface of genus zero immersed in R^3 is a round sphere), 这个加了条件的唯一性定理马上影响到俄国人 A.D.Alexandroff, 他证了一个定理:一个 soap bubble, 在任何 n 维的空间里, 一个常均曲率的超曲面, 若是嵌入的, 那他就是一个浑圆的球, 用的方法就是 reflection symetric 和 maximum principle, 他证完后, 又发表好几篇文章, 就想把嵌入性丢掉, 代之以某些拓朴条件, 越讲越胡涂。最后那一篇文章他说其实 soap bubble 根本不要加条件, 就只有那个浑圆的球, 但他现在不会证, 只会加一些莫名其妙的条件, 那些条件应该是无关紧要的。那时我就想, 假如我用四维的 R4= R2⊕ R2, 在每个 R2 中有旋转对称, 所以我假设, 满足这样两个对称性, 即是否有一个 SO2× SO2 的对称性者, 我马上就写下 reduced equation, 轨道空间是一个象限, 那个 equation 是一个简单的 ODE, 再者, 因为 ODE 变成只有三项, 把其中 1 项略去的话, 又有另外的对称性, 因此就把它积出来, 它有 first integral, 我把这函数做为一个辅助, 代到原来的 equation, 函数在变, 但其变化是比较规则的, 我要控制这个变化, 解的曲线的几何就可以控制了。由此不难得出无穷多个 S3— soap bubbles, 所以, 第一次有在四维以上找到 soap bubble, 而且还是球, 但它不是圆的球, 它们有 self intersection。

张:所以不是嵌入, 是 immerse?

项:immerse。

张:自己有交集。

项:对。所以表示 Hopf 定理只有在三维对, 到四维就不对了。因为它是球面, Alexandroff 定理在四维以上也都不对。我要讲的是, 搞这个基础的数学, 其实对我也有好处, 并不是只为了别人, 为了下一代, 因为自己开始做这种基础东西, 你就会 purify 你的 mathematical thought, 数学的思维会更朴实, 所以我问的问题就不是 exotic sphere 而是 soap bubble, 这个问题在几何里面, 更有重要性, 但是 equation 简单多了, 后来 exotic sphere 也会解了。因为一开始学到新的思想, 像 Spherical Bernstein, 那时我也做了一系列的工作, 基本上我在中国搞中学数学教育, 稳定了, 我再回来打西线的时候, 虽然不能说脱胎换骨, 至少有所改变, 像 Kepler, 他就是经历苦算才变成实践的科学家, 他刚开始是梦想的, 做苦工, 返璞归真, 去芜存菁对自己是自然的事情。也许稍微讲点基础数学, 我有个感觉, 这基础数学, 往这边发展是比较深的前沿数学, 是 discovery, 另一边则是 education。我的说法, education 是大乘应用数学。现在做的应用数学是小乘应用数学, 怎么说呢? 大乘佛经是普度众生, 小乘佛经是独善其身, 所以小乘的应用数学是解决了个别的问题, 大乘的应用数学,使得广大的人类下一代思维的训练, 能够善于认识问题, 是普渡众生。

项武义先生的大乘佛经代表(共四本:代数、几何、分析(2 本,一元、多元)

项武义先生的大乘佛经代表(共四本:代数、几何、分析(2 本,一元、多元)

项武义先生小乘佛经之代表

项武义先生小乘佛经之代表

可是现在的现况是, 不管是台湾也好, 中国也好, 美国也好, 关于普度众生的应用数学是一大堆不懂数学的人要搞数学教育, 而懂数学的人拒绝去做这个。也许其原因是此事其实也不简单, 基础数学你要懂得更深一步都很难, 吃力不讨好, 所以不做。现在全世界现况就跟金融风暴一样, 苦海无边。数学教育现在全世界不仅没有普渡众生, 反而是苦海无边。我跟张海潮都觉得不忍卒睹, 却无能为力, 人太少了。你跟搞数学教育的讲, 他们根本不听也不懂, 反而说:『你伤害到我的利益, 你知道吗? 你给我滚远点。』你跟数学家讲, 像陈先生反对我做这事, 就跟我说:『武义, 你完全浪费青春。』而且他一定讲:『这事情是纯政治, 纯政治的事, 你去搞它干嘛? 你的才能应该好好拿来做数学的研究。』这还是为了我好。有些数学家, 他不但不去做这些基础的数学, 其实要他做数学教育是不行的, 因为他没有懂透彻, 他以偏概全说:『这种东西我还不懂吗? 这是没什么道理的东西!』他不懂才讲没道理, 这就是现况! 还有一个笑话, 现在给我总的感觉, 因为基础数学没人下工夫, 数学研究跟基础数学脱节了, 脱节久了, 数学研究必然趋于枯萎, 因为离根太远的东西是长不好的。譬如说做 string theory, string theory 老天一定不用的嘛, 因为老天爷没懂嘛, 我们生活的空间世界是精而简, 他竟然说:要他来指挥老天爷, 精简的地方, 我不要做, 我一定要去做十维卷起来的东西, 这十维是什么东西都搞不清楚, 这种数学越来越烦, 有点像当年托勒密的 epicycles。我去复旦, 和忻元龙边喝咖啡边聊, 他说:『你是一个比较奇怪的数学家, 前沿的数学跟基础的数学是连起来的, 但大部分的数学家不连』(笑)。

刘:我们谈一下项武忠, 你们当初怎么进入数学?

项武忠

项武忠

项:我们同时进数学系, 他从物理系转来, 相当受施拱星刚回来讲 abelian group 的影响, Kaplansky 刚好出了一本书。

张:Infinite abelian group。

项:项武忠学了很有兴趣, 就仔细念, 真正碰到了数学, 他那时就开始选高等几何、用《解析几何与代数》这本书, 把书带回家。我对数学的兴趣, 比他更早。我很清楚自己对数学的启蒙是小学刚毕业, 去上海中学借读“初中补习班”, 上海中学是一所非常好的中学, 他当年跟英国伊顿中学是姐妹校, 虽然只念了两个月, 我就逃难到台湾来, 那时我念到油印的一本书,《从代数回到算术》, 他意思说, 很多刁钻古怪的算术应用题不好做, 你就先学会代数后, 设个 x、 y、 z, 一列方程, 但是你解的时候, 用括号表达其解, 这样就是算术的公式, 整本书就在讲这个。可是我把它倒过来念, 我从这里看到算术到代数进一步是什么, 所以他是代数回到算术, 而我则是算术到代数(项武义先生后来专门写了一本书《从算术到代数》)), 善用计算, 要有系统地用运算律来解决问题, 特别是分配律很重要, 有了这个理解, 我后来逃难逃到台湾, 我到附中, 附中有位老师自行贴了个布告, 说要办全校高初中不分的数学竞赛, 我偶然看到便去参加, 结果得到全校第一名, 那时初一上, 我大概得了 78 到 80 分, 其他人都不及格。老师就把我叫去, 中间有一题是韩信点兵, 他问:『你以前见过这问题?』也许是我的回答不太恰当, 我说:『我没见过。』可是还加了一句话:『我觉得所有题目里, 就这题最有意思。』(项武义先生曾从韩信点兵展开做过一个通俗的演讲,讲稿发表在《数学传播》,电子版链接:http://web.math.sinica.edu.tw/math_media/d211/21101.pdf)从此他再也没找过我。总之在中学时我就自己学、自己看。初一、二, 我就看《范氏大代数》, 整本看完, 完全没困难, 大概是初二, 我接触到解析几何。是开明书局的《解析几何》, 里面我最欣赏的是圆锥曲线在平行转轴之下的系数变化, 但它有变换之下的不变量。

张:小行列式、大行列式。

项:还有 trace,那时我印象很深刻:变中间有不变的不变量, 对称与不变量的理论是我对数学兴趣的萌芽, 我十分欣赏不变量的思想,并且用来解题目。然后中间有一大段的时间, 数学没有看到更好的书, 我也就没有什么进步, 我高一就对生物有兴趣, 高二对化学有兴趣, 跟那时的化学老师—江芷很要好, 便花很多时间去念化学, 附中的图书馆有些莫名其妙的有机化学, 你拿那什么东西跟什么东西用几度压力多少加在一起煮多久, 便可出现百分之几的东西, 这东西有什么意思呢? 念那理论化学, 我想, 我没摸出这道理, 然后呢, 我到高中时, 项武忠已经进台大了, 我就可以用项武忠的借书证借台大的书。以及项武忠带回来的《解析几何与代数》, 那是翻成中文的。

张:樊幾 (Fan Ky) 翻译的, Introduction to Modern algebra and Matrix theory。

刘:德国出的。

项:因为那时 Sperner 访问北京, 樊幾是北京大学的学生。

张:Sperner 是作者, 他是 Schreier 的学生。

刘:樊幾在序上面写着德国科技的进步。

张:那本书非常好。

项:项武忠借来时, 是鲁永容的书, 我没事干, 就拿来看, 一看就很有兴趣, 基本上, 我不太吃力就全部看完了, 习题也全都做了, 平常的书, 我不太做习题, 看看觉得会了就不做了, 因为念了那本书, 我才决定念数学系。

张:你念《解析几何与代数》这件事, 在我们读书时, 很多人都知道。你在一些场合跟研究生讲过这件事, 所以班上很多人自动去念这本书。

刘:我是有念那本书, 但为什么念那本我搞不清楚。

张:很多研究生都推荐那本书, 我想是受你跟他们讲的那件事的影响, 不过它也是唯一一本译成中文的, 商务印书馆出的。

项:我是在高中时念这本书, 而且那时我还念了另一本书, 就是《几何原理》, 台大借来的, Hilbert 的英文版《几何原理》。 其实我那时也没完全决定要念数学系, 也念 Pauling 的 Chemistry, 也念大一物理, 到那时, 我英文才稍微好一点, 原来我英文最差, 我最讨厌英文, 觉得英文没有用 (众人笑), 后来才察觉, 不懂英文, 没办法念书, 英文才稍微有点起色。

刘:基本上都是你自己的好学? 自己本身的好奇心? 你并不是那个老师特别给你启蒙。

项:说老实话, 从中学到大学, 甚至到军训以后, 这段时间好像生长在沙漠里面。

刘:台湾那时的环境就是这样子。

项:环境就像干枯的沙漠, 种子拼命想找水源找不到! 要为年轻一代做点事也许是因为自己当年极有憾焉。

刘:但你现在整个人精神状态还是很年轻。

项:这一辈子啊,唯一的志趣就是承先启后, 继往开来。这种志趣很简朴, 至死方休。若有一天, 老年痴呆那就算了。打起精神过日子, 日子还过得舒服点, 我想, 我给自己的简单描述就是:云游老和尚回归本寺 (刘笑), 对年轻一代的情缘未了, 所以还会回来跟这边还有中国大陆的学生们讲:承先启后、继往开来, 数学与文明诸如此类的事情。第二件事情要追寻探索大自然的精简, 热忱未减。

项武义先生讲几何学的承前启后、继往开来

项武义先生讲几何学的承前启后、继往开来

项武义先生讲数学与文明之代表

项武义先生讲数学与文明之代表

项武义先生追寻探索大自然之代表

项武义先生追寻探索大自然之代表

刘:非常好。我们可以用这做为结语。

项:第三点, 知其不可而为之的事情少做点, 因为来日不多了。

刘:最后这句可以省下来。(众人笑)

项:基本上就这样。

刘:活着就是要这样, 没有错。

项:从小我就相当苦恼, 连哪一本是好书都不知道。有一件遗憾的事情, 我念大学时, 从未念过 Courant-Hilbert 的书。

刘: Courant-Hilbert 的 Methods of Mathematical Physics 。

项:假如我在二年级看到这本书, 一定爱不释手, 而且念得很仔细, 我的分析就不至于那么差 (张笑)。我是很后来才碰到, 年纪大了, 就偶尔翻翻, 没像年轻时看得那么仔细。还有一个是我想我更适于念物理, 但当时在台湾没办法, 数学可以自学, 但物理不行! 你刚刚问的问题, 项武忠大三转进数学系, 而我是大一, 所以我们两个基本上会互相讨论, 一直到大四以后, 他就出国了。后来到 Princeton, 那一段我们也没太多交流, 因为大家都忙, 后来我做论文的时候发现 transformation group 有广阔的天地, 所以我跟项武忠有 3∼4 年 intense 一起做 transformation group, 李群跟几何是我比较擅长的东西, 里面用到的拓朴是他的强项, 后来我到芝加哥、Berkeley 去了, 他走的方向是更多更深的拓朴方向, 我则是往几何方向发展。项武忠当然是我的益友, 回想起来我似乎始终没碰到真正的良师 (刘笑)。也许是我的脾气不好, 唯一有那么一点像良师的,或许是陈先生(陈省身先生), 我跟他相处很久, 我从陈先生得益的有一句话。在我大三下时, 陈先生第一次回这里, 给了几个演讲。那时懂不懂没关系, 至少开了眼界, 什么是有意思的数学。之后我们去看陈先生, 陈先生还花时间跟我们每个人谈了几分钟, 我那时还把我发表的第一篇论文 On distribution law (论分配律) 带去给陈先生。

张:发表在 Transactions?

项:发表在 Proceedings, 这是我第一篇文章, 大约是大三下, 他说:『武义, 你在这个程度, 能写这样文章, 当然很好, 但是一个数学家, 他的志趣是要使得你的工作, 使得数学能够真正有所进步。』我觉得陈先生教我 (笑) 印象最深的就是这一句话。我在 Berkeley 做微分几何的路跟陈先生完全不一样, 是用对称, 他是善用 moving frame。跟陈先生大概是亦师亦友。

刘:我们之后会把这份纪录寄给项武忠一份。好极了, 今天谢谢你。不过, 今天跟你聊了之后, 加上之前侧面听到你的那些事情, It makes sense to me, that’s very nice, I’m happy for myself, 这是真的。大家都要设法做点事, 可以互相鼓励。非常好, 谢谢你。

| 访问: | 刘太平,任职于中研院数学所 |

| 张海潮,为台大数学系退休教授 | |

| 整理: | 林思华,为中央研究院数学所助理 |

| 来源: | 《数学传播》32 卷第 4 期 |