认知,大脑和黎曼

现代神经科学认为与其说数量,空间和时间是外部世界的特性,不如说是当然靠近外部世界时大脑电路产生的结果。该电路判断小于和大于关系。早在19世纪,著名数学家伯纳德•黎曼认为:空间,数量和测度的数学思想不应该依赖于外部世界而是根据相互之间关系抽象定义的。乔瑟尔•迪农齐奥•基偶发现了这两观点之间的相似处。

伯纳德•黎曼(1826-1866)

伯纳德•黎曼(1826-1866) 虽然许多人认为数学是模式的研究,然而经常被期望成为大小的研究 - 比较各种事物在广义意义下的测量。这是把现代数学与算术,代数,几何根源联系起来。与初期相比,数的概念已经发生了相当变化。现在数不仅包括计数,也包括是实数和更奇特的概念比如复数。数学家们也发现欧几里得在2000多年前建立几何学之外的几何学。这使数学更加具有一般性和抽象性。到十九世纪末,数学概念不再依赖于我们的直接经验。数字不应该被理解为一个个数字本身。而应该理解为数字之间的相互作用关系。几何思想不再局限为实际空间的描述。

数学和视觉

因为我们大多数人当我们开始学习计数时就已经开始学习书序,数字看起来似乎是一个基本的想法。古希腊欧几里德几何仍然被许多人认为是空间关系的精确分析。但是如果我们考虑到这些已经熟悉的思想将反映了我们看世界的方式,不难想象其含义依赖更深层次的结构,与一副我们看到自己前面世界的图像依赖于大脑视觉刺激的构建类似。这可能是现代数学,尽管更难理解,但与更基本的感知水平是一致的。

卡尔•弗里德里希•高斯(1777-1855)基督教徒阿尔布雷希特詹森的画。

卡尔•弗里德里希•高斯(1777-1855)基督教徒阿尔布雷希特詹森的画。 在十九世纪数学家们尝试解释他们想法的意义和影响,并试图支撑起数学的基础,也许是担心毫无意义的纯粹抽象可能会威胁到自己学科的完整性。他们反思并讨论,他们的工作的意义 -- 它可以解决什么,以及如何。函数是什么?“无限”是否为一个无休止的过程简称,或者是其他事情?在1829年传奇数学家卡尔•弗里德里希•高斯写道,“所有量都是数学研究的目标。”其他量在某种意义下也可以被认为是“依赖与其广延性。”广延量,高斯认为线由着所长度,表面,实体和角度,以及时间和数所描述。他认为非广延量只包括速度,密度,硬度,高度,色调的深度和强度,光的深度和强度和概率。但他同时也提供了一种重要的准则,“量本身不能成为一个数学研究的对象:数学只考虑量之间的关系。”在这里,量和其测度一起考虑,它们各自可以被认为是一个物理量。

高斯的学生黎曼对测度的意义进行了精确的解释。在黎曼著名演讲--论几何学基础假设--的开场白中,黎曼承认其对测度的意义的解释不仅不仅受高斯而且也受哲学家约翰•弗里德里希•赫尔巴特。赫尔巴特率先开始对感知和学习的早期研究。他的工作对探讨心灵是如何给感知带来结果做出了巨大的贡献。

和今天认知科学家一样,赫尔巴特将世界外观理解为建立在外观之上的主观印象。他并不认空间是包含在物理世界当中的东西。对于他,空间形式只不过是根据我们所体验事情之间关系而得出来的心理图像。他们出现在我们对时间(未来是摆在我们面前,过去抛在我们后面),以及数字的感知,对物理世界的所有方面也是如此。赫尔巴特认为任何可以被感知的对象可以被看作为一个所以属性结合在一起的集合。大部分属性产生于相互作用---- 例如,当光照射到一个物体上面,用眼可以观测到颜色。在他出版于1850年和1851年的文集中,赫尔巴特定义空间为处于因果关系的事物共同体的象征。视觉和触觉分别被触发而后融合和发展使空间出现在我们的脑海中。对于赫尔巴特来说,视觉图像如同假设一样需要根据作为测量装置眼睛的反馈不断调整。

地球的表面和瘪的足球是流型的两个示例。如果不考虑它们真实尺寸,你可以认为它们是等价因为从其中一个可以通过非撕裂的形变变为另一个。几何是对象的额外结构而非一个决定性的特征。图像为美国宇航局所拍摄的地球轮廓。

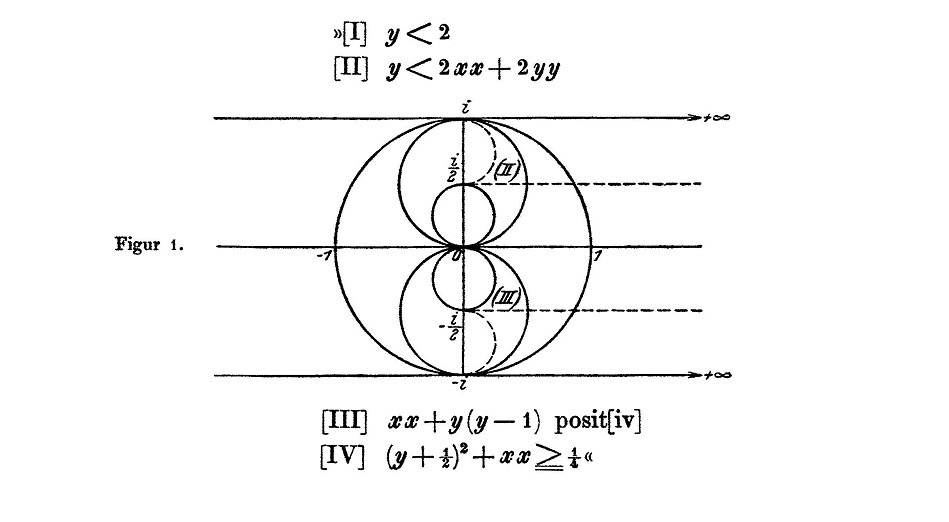

黎曼认为在能够理解广延量之前,我们需要一个更广泛的大小或者测度的概念,它不依赖于我们认识到的空间。这个一般的概念与颜色类似尽管个体蓝色或者黄色的深浅与不同的衡量有关。”在黎曼几何中,空间被定义为一个抽象的数学对象,黎曼称之为流形 。流型并不指定一个特定测量长度,面积或曲率的度量- 而它配备了一系列的可能的度量,这些测度也被定义为具有相同结构抽象数学对象。(更多关于流型及其度量请参见文章“影藏的度量”)一个空间的精确几何性质取决于你选择什么用的度量。

通过这种方式,黎曼创建了几何不是空间的要素而是空间的额外结构的理论。他将空间从定义物体位置的三维区域区分开来。赫尔巴特的观点预示认知科学研究告诉我们如何感知空间和大小- 这可能是黎曼数学的见解反映他们。

数学与现代神经科学

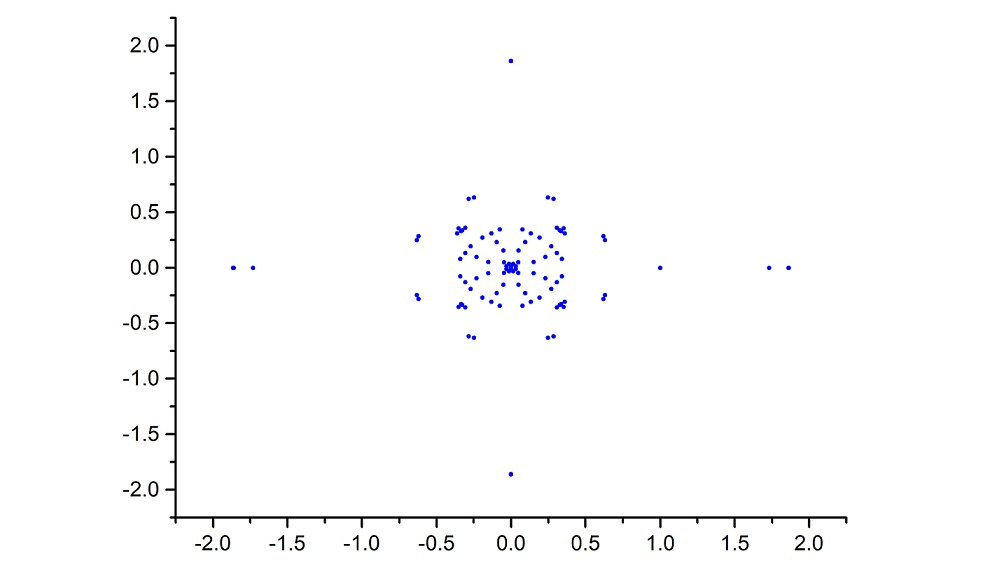

数学家一直认为测量方法有两种:几何和算术。这些可能看起来像不同的观点,但丰富的数学思想,他们仔细entwinement至关重要。奇怪的是,现在神经影像学研究表明经历外部空间和表示数字的符号激活相同的神经网络。在关于这种相互作用的评论文章中,美国威斯康星大学的教育神经科学家爱德华•哈伯德与同事们一起断言数学概念,如直角坐标或复平面,被选定为有用的精神工具是因为与我们主要大脑表示结构相吻合尽管他们的出现是文化发明。换句话说,它们与认知机制已经就绪。

认知神经科学最近的研究结果揭示了人体是如何通过感觉运动系统来感知大小的。通过神经元的电化学变化大脑记录大小,速度,数量和持续时间的变化。应对这些不同大小神经元都有一个共同的神经网络。在关于这项研究的调查中,认知神经学家多米尼卡•布埃蒂和文森特•沃尔什告诉我们,大脑不把时间知觉,空间知觉和数量知觉不同。神经处理大小一概而论。他们提出大脑管理配备反应“大于-小于”, “快-慢”, “远-近”和计算什么东西在外部世界等的电路的数字系统的理论。这类神经活动,使我们能够顺利到达,掌握,投掷或指向。布埃蒂和沃尔什认为进一步指出,“这是对这些能力尤其是离散数值能力有了很大的进步,”有了使这些种的空间和时间的判断的需要。数字作为一种衡量工具是不主要的 -- 在第一位的是我们需要准确地移动。

赫尔巴特(1776-1841)

赫尔巴特(1776-1841) 如果对不同大小进行编码的电路是共有的,研究人员预期对事物的感知比如持续时间,大小和数量甚至亮度均会互相影响。这些已被证实即是所谓的干扰研究。例如,在一个研究中,给予孩子们能够分辨两列火车以相同的速度行驶所必须的信息。如果列车的大小不同,但他们往往认为中较大的火车跑得更快。

在最近的一篇文章中,数学家耶伍达•哈弗选择了哈伯德建议的路径。他认为数学在适用人的认知机制有了很大的进步。数学不仅反映了认知结构而且建立在认知过程上延伸了我们能够感知的范围。他说:“人类丰富的感知能够根据理论得出结论.....”。

生物学和认知科学研究表明生物过程是以数学为主导的 -- 我们视觉系统的一些细胞进队垂直结构的敏感,我们距离感知来自双眼视觉的几何形状和我们早期的学习似乎基于计算概率。身体根据感官数据建立结构 - 编织成我们所感知的对象。

黎曼也没有从事关于大小经验的心理学分析。但他对事物外观和空间背后的机制非常感兴趣。他认为在基本面呈现中会发现的最强大的一般性。他观察到任何与大小,或度量需要一个根本的推广如与大脑的时间,空间和定量感知之间的区别缺乏一样。他对大小或空间的仔细分析可能会触及我们感知世界的方式,用他自己的预感件可以梳理出出现的大脑结构,并再次使用多看。

也许数学阐述了一个机制对世界的影响。正如生物学家温贝托•马图拉纳和旧金山瓦雷拉所建议,“每一个行为带来了一个世界。”身体和世界不能分离。时间毕竟是通过心跳测量的。