论无穷(1)

《论无穷》一文是希尔伯特在 1925 年 6 月 4 日在 Westphalian Mathematical Society 于 Münster 召开的一次纪念 Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯)的会议上的演说,发表在Mathematische Annalen的 vol. 95 (1926), pp. 161-90 上。这里的文本是由 Erna Putnam 和 Gerald J. Massey 翻译成英文的、并收录在 Paul Benacerraf 和 Hilary Putnam 主编的文集《Philosophy of mathematics》中。此书第二版由剑桥大学出版社于 1964 年出版1。中文译者是齐民友。

如果说今天的数学分析在如何使用以无理数和极限概念为基础的演绎方法上、人们已经得到完全的一致;如果说甚至在微分方程和积分方程理论中、哪怕是用到了各种极限的最有创意和最为多种多样的组合时、对于所得到的结果人们仍旧能得到完全一致的认可,这个令人愉快的状况,首先应该归功于魏尔斯特拉斯的科学工作。由于他的透彻的批判性的结果,数学分析已经有了巩固的基础。由于他说清楚了许多概念,也就消除了当时在无穷小计算中仍然存在的许多缺陷,使得关于无穷小不再有混淆的概念。这样,由这个概念的混淆而产生的困难就全部得以完全消除。然而,尽管魏尔斯特拉斯给无穷小计算提供了基础,关于数学分析的基础的争论仍然在继续。

这些争论之所以没有终止是由于无穷、作为应用于数学中的概念、其意义从来没有得到完全的澄清。魏尔斯特拉斯的分析通过把关于无穷大和无穷小的命题完全化成了关于有穷量的关系 [的命题。这几个字是中译者加的。——中译者注] 而完全不提无穷量,但无穷这个词仍然出现在定义实数数值的无穷级数和实数系的定义中、而级数和实数系由此就被看成了一下子就已经同时存在、同时完成了的整体。

魏尔斯特拉斯在他的数学分析基础的研究中、甚至在下述情况仍然无保留地而且反复地使用在本来不提无穷概念情况下使用的逻辑演绎的形式。但现在他仍然还在使用无穷的概念。例如他要去处理所有的(即 \(\forall\))具有某种性质的实数,或者要议论存在一个(即 \(\exists\) )具有某种性质的实数。

这样,无穷的概念就在另一种外衣下出现在魏尔斯特拉斯的理论中,从而逃过了魏尔斯特拉斯的批判对于无穷概念在精确性上的要求。所以我们需要一劳永逸地解决的就是这种意义下的无穷的问题。正如在无穷小计算中的无穷大和无穷小的所谓无穷、只不过是一种说法,我们也必须认识到关于无穷的演绎方法中那种一下子就已经同时存在、同时完成了的整体的无穷的整体、也只不过是一种幻象。正如对于无穷小量的运算应该被代以对于有穷量的运算、并且给出完全一样的结果、导致一样漂亮的形式关系一样,一般地说,在现在这种情况下、把无穷代以有穷的过程也应该得出完全一样的结果;也就是说应该可以应用同样的证明链条和方法、得出完全一样公式和定理。

我的理论的目标是一劳永逸地建立起一切数学方法的确定性。这是一项甚至在无穷小运算的批判时期也没有完成的工作。所以这个理论应该完成的是魏尔斯特拉斯希望用他的数学分析基础来达到的目标,而在朝向这一目标的方向上他已经走出了重要的一步。

但是,由于没有澄清无穷这一概念,所以就耽误了获得更广阔的视野的时间。细心的读者会发现、数学文献中充满了蠢话和荒唐、其源头就在于无穷的概念没有得到真正的澄清。例如有一些作者坚持认为在严格的数学证明中只许可用有穷次演绎、好像有什么人曾经完成过无穷次演绎一样。

一些我们以为已经被放弃了的反对意见仍然以不同形式重现。近年来就发生了这样的事情:引入一个概念虽然确有可能不冒风险,也就是不会发生矛盾,甚至可以证明:引入某个概念时虽然不会发生矛盾,这些概念却并不因此就真正有了根据。有人在反对复的虚数时就指出“引入复的虚数确实没有导致矛盾,但是引入复的虚数仍然是没有根据的,因为虚数并不存在”。复的虚数并不因此就得到了真正的根据。这不就是已经被放弃了的反对意见仍然以不同形式重现的一个例子吗?在引入某种测度时,除了证明其相容性以外,引入它是否有意义的问题、必然伴随着某种测量过程是否成功的问题。事实上,在数学里和在任何地方一样,作出一个决定时、成功与否是最高的法庭。

另一些作者则好像是怕鬼的人,他们在还没有给出任何命题前、就是在感觉世界里还没有看到一个命题前、就认为这个命题具有“相容性功能”,也就是把具有相容性作为一个特殊的假设。我则总认为只有在假设一个命题在通过演绎达到另一个命题之后才会发生矛盾。认为事实和事件本身就有矛盾、在我看来是思想不严密的极好的例子。

以上的评论只不过是为了确定一个事实、即对于无穷的本性作出确定性的澄清、是人类智慧的荣誉本身的要求、而不只是关乎特定的科学兴趣领域的事情。

从无法追忆的时代起,无穷就比任何其他问题更加扰动人类的感情。几乎没有任何其他的思想像它那样富有成果地刺激了人类的心智。然而,也没有任何另一种概念比它更需要澄清。

在转到澄清无穷的本性这项工作之前,我们先要简明地说一下我们现在赋予无穷的实际意义究竟是什么。我们首先来看一下我们从物理学可以学到些什么。我们对于大自然的时间和物质的第一个朴素的印象就是其恒久性、亦即连续性。

当我们考虑一块金属或者一定体积的液体时,我们会得到一个印象、就是它们可以无限地分割,而其最小的部分也和它的整体展现了相同的性质。但是每当研究物质的物理学方法充分精确化以后,科学家们一定会遇到可分性的界限,这界限并不是来自对它们的研究有什么毛病、而是来自事物的本性。由此,我们甚至可以把现代科学的这个趋势解释为从无穷小的概念下解放出来。我们甚至可以断言:可以把那个老的原理natura non facit saltus[拉丁文,意思是大自然不知道跳跃——中译者注] 用相反的“自然界知道跳跃”来代替。

我们的常识是:所有的物质都是由称为“原子”的微小的建筑基石构成的,它们的组合和联系产生了宏观物体的全部多样性。但物理学并未停止于物质的原子学说。上世纪末年出现了表面上看起来奇怪得多的电的原子学说。在那以前,电曾被想象为一种流体,曾经考虑过把电作为连续的主动作用的中介这样一种模型。但那时就发现了电是由正和负电子构成的。除了物质和电以外,在物理学中还有一种守恒律对之也成立的实体,那就是能。但是也证实了甚至能量也非无条件地允许无穷可分性。普朗克发现了能量量子。所以,在现实中并没有发现允许把现实无穷地分割为无穷小量的那种均匀的连续统。对连续统作无穷的分割是一个仅只存在于我们的思想中的操作。事实上它只是我们对于自然界的观察、和物理学和化学实验、的可疑的结果。

我们可能在自然界里发现无穷的第二个地方是在把宇宙看成一个整体的时候。这里我们需要考虑宇宙的广袤以确定它是否包含了无穷大的东西。但是在这里现代科学特别是天文学又一次重新提出了这个问题、而且并不是用骗人的形而上学的思辨、而是基于实验、和应用自然界的规律来解决这个问题。在这里也能找到对于无穷的严肃的反对意见。欧氏几何一定会引导到空间为无穷的公设。欧氏几何虽然是一个相容的观念体系,但不能由此得到现实的空间中适用的就是欧氏几何的结论。现实的空间是否欧氏空间只能通过观察和实验来解决。用纯粹的思辨来证明空间的无穷性包含了严重的错误。空间的某一部分之外仍然是无穷的,这是一个事实。无界性和有穷性并不矛盾。在所谓椭圆几何学中,数学研究给出了有穷宇宙的一个自然的模型。在今天,人们已经放弃了把欧氏几何只看成是来自数学或哲学的思辨,而是来自如下的思考。这些思考本来和宇宙的有穷性并无关系。爱因斯坦证明了必须放弃欧氏几何。他以他的引力理论为基础来处理宇宙学问题、而且指出了有穷宇宙是可能的。此外,天文学的所有结果都与宇宙适合椭圆几何学这一公设相容。

我们已经在两个不同的方向上确定了宇宙是有穷的,就是确定了它在无穷缩小方向上、以及它在无穷放大方向上都是有穷的。前者是说:由于原子学说、在物质的结构上不会出现无穷小,后者则说:由于天文学的发展,空间结构也不会出现无穷大,[中译者在这里作了一些文字的补充和修改——中译者注]。尽管如此,实际的情况却是:在我们的思想中,无穷还应当有其合理性的根据、这个合理性的根据将起不可或缺的作用。现在我们就来看一下在数学中究竟是什么样的情况。我们先来探讨人类心智的最纯洁最单纯的产物、即数论。在极其丰富的数论的初等公式中我们任意取其一个,例如

\[1^{2} + 2^{2} + 3^{2} + \cdots + n^{2} = \frac{1}{6}\cdot n (n + 1 ) (2n + 1 ).\]

因为我们可以取任意整数为 n, 例如取 n=2 或者 n=5,所以这个公式隐含地包含了无穷多个命题。对于一个公式正是这一点显示了其特性。正是这一点使得一个公式能够表示一个算术问题的解如下:

\[1^{2} + 2^{2} = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5,\] \[1^{2} {+} {2}^{2} + 3^{2} + 4^{2} + 5^{2} = \frac{1}{6} \cdot 5 \cdot 6 \cdot {11}\]

等等。这些公式可以简单地从数值上用计算来验证、而其每一个并没有特别的意义。

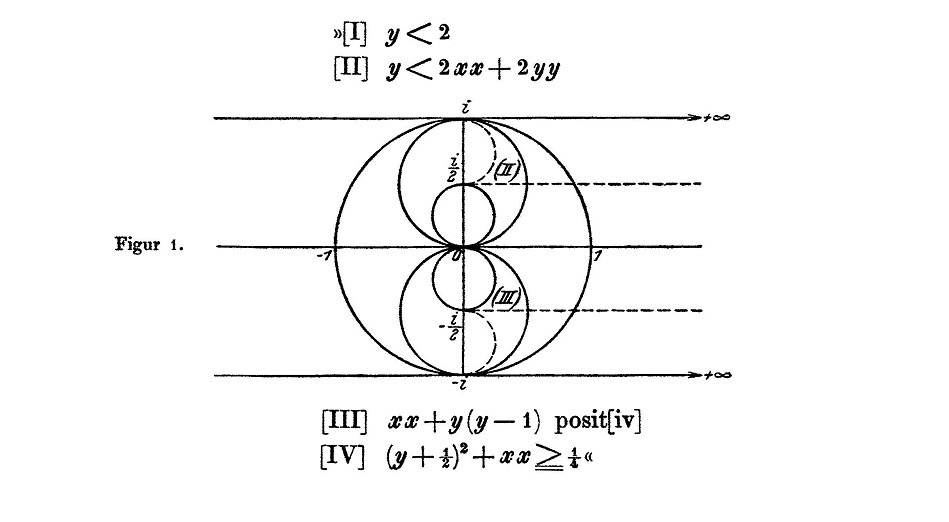

在重要而且富有成果的理想元素方法中,我们会看到无穷的概念还孕育了一个完全不同、而且非常独特的想法。理想元素方法甚至在初等的平面几何中也会用到。平面上的点和直线本是很实在的、真正存在的对象。适用于它们的公理之一是下面的连接公理 [希尔伯特在《几何基础》一书中称为结合公理(axiom of incidence).——中译者注]:通过两点存在一条且仅有一条直线。又认为两条直线最多只有一个交点。然而,并没有这样一个定理说两条直线一定相交于某点,因为这两条直线可能是平行的。我们也知道通过引入理想元、即无穷长直线和无穷远点,就能够使两条直线一定交于某一点、而且只能交于一个点这个命题恒为真。这些理想的“无穷”元素的好处是使得这一组结合公理尽可能地简单易懂。此外由于现在点与直线这两个概念之间有了对称性,就可以得出非常富有成果的几何学的对偶性原理,

我们在代数中也会遇到应用理想元素的另一个例子。这就是是所熟悉的复虚数量。可以用它来简化关于一个方程的根的存在与个数的定理。

正如无穷多条直线、具体说来就是那些平行的直线可以用来在几何学中定义一个理想点一样、某些无穷多个数也可以用来定义一个理想的数。理想元素的这个应用是其一切应用中最聪明的一个。如果在一个代数中系统地应用这个原理,就可以得知同样简单的除法法则对于整数 1,2,3,4,……也都成立。我们也就进入了高等数论的领域。

现在我们来到了在数学中建立得最具有美学意义、最为精巧的领域,即是分析。你们都知道无穷在分析中起了领导的作用。数学分析在某种意义上就是无穷的交响乐。

在无穷小计算中取得巨大的进步主要是由于对无穷多个元素所构成的数学系统进行操作。但是一旦认为无穷就是很大、而这种认识是很有可能的、就很快会出现不相容的地方,而这种不相容的地方我们在古代诡辩论者哪里就部分地遇到过,就是所谓无穷小演算演算的悖论。但是认识到许多在穷情况成立的定理(例如部分小于整体、最大值和最小值的存在、在和和积中交换各项的次序等等)都不能直接而且无限制地推广到无穷的情况、认识到这一点是一个巨大的进步。我在本文开始处就提到过,这些问题主要归功与维尔斯特拉斯的尖锐性、已经被完全弄清楚了。今天数学分析不仅在它的领域里是绝对可靠的,而且已经成了应用无穷的实际工具。

但是,仅只有数学分析并没有为我们提供关于无穷的本性的最深刻的洞察。这个洞察是由另一个学科分支完成的,而这个分支更接近一种一般的哲学的思维方式、而设计出这种方式正是为了对于一大类关于无穷的问题给出一种新的视角。这个学科分支就是集合论。它是由康托创立的。本文中我们只关注这个学科的最独特最有创造性的部分,而这一部分构成了康托的学说的核心、就是超穷数的理论。我以为这个理论是数学天才最精巧的产物,是人类的纯粹心智活动的最高成就之一。那么,这个理论是什么呢?

有些人想简单地刻画康托所引进的新的无穷概念,他们可能说我们在分析数学中讨论的无穷大量和无穷小量只不过就是极限的概念、是变化着和发生着的什么东西,也就是潜无穷,但是这种无穷并不是真实的无穷。当我们把 1,2,3,4,……作为一个一下子完成了的整体时、或是在把一个区间看成一个同时存在的、一下子完成了的整体时、我们才遇见了真实的无穷。这类无穷称为实无穷。

弗雷格和戴德金这两位在数学基础上最为出名的数学家、独立地用实无穷来给出数论的基础,他们把正整数看成是与直觉和经验都无关的。但是他们给出的这个基础仅仅基于纯粹的逻辑,只用到纯粹逻辑的推演。戴德金甚至走到了这样的地步、即甚至不从直觉导出有穷数、而是从无穷集合的概念逻辑地导出有穷数。系统地发展了实无穷概念的是康托。考虑上面给出的两个关于无穷的例子,就是。

1. 1, 2, 3, 4,……

2. 从 0 到 1 这个区间中的所有的点,也就是 0 和 1 之间的所有实数的全体。

从这两个集合的大小关系来看待这两个例子是很自然的事。但是,这样的处理却揭露了一些今天的数学家们都熟知的结果。因为当我们考虑 0 与 1 之间的所有有理数的集合时,也就是考虑所有的这些分数 1/2,1 /3,2/3,1/4,…,3/7,…的集合时,我们就会注意到——如果仅仅从集合的大小的观点来看——这个集合并不比第一个例子中的所有正整数的集合更大。所以我们说有理数的集合也是可以按照通常的方法来排列次序的、或者说是可数的。所有正整数的各阶的根的集合也是可数的,对于所有的代数数的集合情况亦复如此。第二个例子也与此相类,但是出现了更加令人吃惊的情况:一个正方形或正方体中的所有点的集合也不比的区间 0,1 中的所有的点的集合更大。所有连续函数的集合也是这样。当您第一次遇到这样的情况时,您可能会以为从集合大小的观点来看就只有唯一的一个无穷。不对,确实不对!1 和 2 这两个例子中的集合、用我们通常的说法是不等价的(non-equivalent)。更方便的说法是,第二个集合是不可数的,因为它比第一个集合更大。在这里,我们遇到了康托的理论中新的更能表示其特征的东西。一个区间里的点不能用通常的方法来计数,就是不能排列得象 1, 2, 3,……那样。但是,我们既然已经承认实无穷,我们就没有必要停止于这两个例子。当我们已经对 1, 2, 3,……进行了计数后,我们就可以把这些已经排列计数了的对象认为是一下子就同时存在、但是具有特殊的次序的无穷集合。如果我们像康托那样称这个集合为具有特定的型[准确些说是序型。——中译者注]为 \(\omega\) 的次序。然后又自然地计数下去,得到 \(\omega + 1,\omega + 2,\cdots\) 直到 \(\omega + \omega\) 、亦即 \(\omega \cdot 2.\) 再往下就有 \( (\omega \cdot 2 ) + 1, (\omega \cdot 2 ) + 2, (\omega \cdot 2 ) + 3, (\omega \cdot 2 ) + \omega\), 亦即 \((\omega \cdot 3 )\),再往下就有 $\omega^{2},\omega^{2} {+ 1}$,等等。

最后我们就会得到下面的表:

$$ \begin{aligned} &1, 2,3,\cdots,\\ & \omega, \omega+1, \omega+2, \cdots\\ & \omega \cdot 2, \omega \cdot 2+1, \omega \cdot 2+2, \ldots\\ & \omega \cdot 3, \omega \cdot 3+1, \omega \cdot 3+2, \ldots\\ & \vdots\\ & \omega^{2}, \omega^{2}+1, \cdots\\ & \omega^{2}+\omega, \omega^{2}+\omega \cdot 2, \omega^{2}+\omega \cdot 3, \dots\\ & \omega^{2} \cdot 2, (\omega^{2} \cdot 2)+1, \dots\\ & \omega^{3}, \cdots\\ & \omega^{4}, \cdots\\ & \vdots\\ & \omega^{\omega}, \cdots\\ & \vdots \end{aligned} $$康托就是这样造出了次序最靠前的一批超穷数(transfinite numbers)、康托也称它们为第二类数(numbers of the second class)。. 我们之得到它们只是由于把计数推广到通常的可数无穷之外,这是通常的有穷计数的自然的、唯一确定的相而且容的推广。由于迄今为止我们只是计数到一个集合的第一个、第二个、第三个、……元素,现在我们还要计数其第 \(\omega\) 个、第 \(\omega {+ 1}\) 个、……、以至第 \(\omega^{\omega}\) 个元素等等。

得到了这样一些展开式以后,我们就会想、用这些超穷数是否真正能够来对所有那些不能用通常方法计数的集合也进行计数?

康托在这些概念的基础上相当成功地建立和发展了超穷数的理论、并且发明了超穷数的完全的计算。这样由于弗雷格、戴德金和康托的赫拉克勒斯[Hercules,希腊神话中大力神,他完成了十二项被认为不可能的业绩,包括解救了普罗米修斯。——中译者注]式的合作,无穷成了王者,享受到获得伟大胜利的统治者的荣耀。它振翅冲天,达到了令人眩目的顶峰!

但是,反对意见也不少见。事实上这些反对意见以一种非常富有戏剧性的方式出现。它的到来完全类似于对于无穷小计算的反对意见的出现。数学家们在发现新的重要结果的欢乐中对于他们的演绎法的适用与否几乎完全没有注意到。但是,只要应用了当时已经常见的定义和演绎方法,矛盾就逐渐出现了。这些矛盾、即所谓集合论的悖论虽然一开始还只是零散的,却逐渐变得更加尖锐、更加严重了。特别是由策梅洛和罗素所发现的那一个矛盾、在为数学界周知以后、产生了毫不含糊的灾难性的后果。面对着这些悖论,戴德金和弗雷格完全放弃了自己的意见后退了。戴德金在经过长时间的犹豫以后才允许发行自己的划时代的名著《数的意义》(Was sind und was sollen die Zahlen)的新版。弗雷格则不得不在一篇后记中承认他的著作《算术的法则》(Grundgesetze der Arithmetik)是错误的。康托的学说也从各个方面受到攻击。这个反应是如此剧烈、甚至数学中最简单、最重要的演绎方法都受到了威胁,对它们的使用也几乎被宣布为不正当的。旧的秩序当然也有保护者。但是他们的保护策略太过于软弱无力,而且在最关紧要之处从来没有形成过统一的意见。对于这些悖论提出了太多的补救方法也太过于杂七杂八。

得到公认的是:在遇到悖论时出现的状况是不可容忍的。试想一下,每个人在数学中所学到、所用来教学的、所应用的定义和演绎方法、这些原来是真理和确定性的典范、现在居然会导致荒唐!如果数学的思想都是有毛病的、我们又到哪里去寻求真理和确定性呢?

然而还是有一种令人完全满意的避免这些悖论而又不背叛我们的科学的办法帮助我们找到出路、告诉我方向。这个办法就是一种愿望和态度,其要点有如下述:

1. 只要有挽救的希望,我们就要细心地研究富有成果的定义和演绎方法。我们要哺育它们、强化它们、使用它们,谁也不能把我们驱逐出康托为我们建立的天堂2.

2. 我们必须在整个数学中建立起如同存在于初等数论的演绎中同样的确定性,这是没有人怀疑的,而矛盾和悖论只是由于我们不小心才出现的。

很明显,这些要点只有在我们已经完全地阐明了无穷的本质以后才能实现。

我们已经看到,在现实中不论求助于什么样的经验、观察、和知识、都不能找到无穷。难道关于事物的思想会与事物本身有这么大的区别吗?难道思想的过程会与事物真实的过程如此相异吗?总之一句话,思想可以如此远离现实吗?难道还不清楚,当我们觉得自己已经在某种意义下——就是在认为现实世界中存在某种极大或极小的尺度的意义下——得到了无穷时,其实我们只是被勾引堕落到这样的地步?

难道是实地的(material)逻辑演绎在应用于真实的事物或事件时是在以某种方式欺骗我们、或者让我们只能摇摇晃晃第走路吗?3

不是!实地的逻辑演绎是不可少的。只是在我们在作任意抽象的定义、特别是在作涉及无穷多个对象的定义时、实地的逻辑才会欺骗我们。问题在于:我们是在这些情况下不合法地使用了实地的逻辑、就是在对于使用实地的逻辑所必须的前提条件没有给与足够的注意时、实地的逻辑才会欺骗我们。在认识到有这样一些必须考虑的前提条件时,我们发现我们和一些哲学家是一致的。这里特别是讲的康德。康德的学说认为,数学处理的是这样一种事物、它们是独立于逻辑的——而这是康德的学说的一个不可少的部分。所以数学绝不可能仅仅以逻辑为基础。因此,弗雷格和戴德金以逻辑为数学的基础的企图是注定会失败的。

应用逻辑演绎和实行逻辑演算还有一个前提,就是必须事先就有某种从观念上给出的东西在,就是说必须在一切思考之前就已经有某个逻辑以外(extralogical)的具体对象是已经直接经验到了的。为了使逻辑演绎是确定的,我们必须能够看到这些对象的一切方面、把对象本身和它们的性质、差异、序列以及相近的东西都给出来、这一切和对象本身、已经不能也没有必要再归结为别的对象了。我认为这些都是必不可少的基本哲理,不仅对于数学而且对一切科学思考、理解、和交流都是必不可少的。按照这样的哲理,数学的主题就是一些具体的符号,其构造则要是直接地一清二楚、可以识别的。

考虑通常的有穷主义的(finitary, or finitismic)数论的本性和方法4,它肯定可以从数值结构通过实地的思考得出,但是数学肯定不只是数值的等式,也肯定不可能仅仅归结为数值的等式。当然,我们仍然可以争辩说数学是一种工具,如果把它用于正整数就会给出正确的数值等式。但是即令是在这样的情况下,我们仍然需要彻底地研究这个工具的结构。为了做这样的研究我们手上只有用于构成在数论中导出数值等式的同样的、具体的、实地的有穷方法。这样做,科学上的要求是可以满足的、也就是说可能得出一个纯粹直觉的、有穷的道路——也就是我们获得数论的真理的道路——这条道路会给出一种洞察、足以保证这些数学工具的适用性。

我们来更仔细地考虑数论。在数论中我们有如下的数值符号

\[1,\quad 11,\quad 111,\quad 1111,\]

因为它们都是由符号 \(1\) 构成的,所以可以直觉地辨识出来。作为我们的主题的这些数值符号本身并没有什么意义。但是甚至在初等数论中,我们还需要一些本身就有意义的其他符号、以便促进交流、通告他人;例如用符号 \(2\) 作为数值符号 \(11\) 的简写,而用 \(3\) 作为数值符号 \(111\) 的简写。此外我们也要用 \(+ , = ,>\) 这些符号来通告和交流各种坤命题。用 \(2 + 3 = 3 + 2\) 来通告这样一件事实:当考虑到 \(2\) 和 \(3\) 只是一种简写时,\(2 + 3\) 和 \(3 + 2\) 其实是相同的数值符号,即都是 \(11111.\) 类似于此,\(3> 2\) 则意在通告这样的事实:符号 \(3\) 亦即 \(111\) 比符号 \(2\) 亦即 \(11\) 更长;换句话说即后一个符号是前一个符号的真部分。

我们也使用字母 \(\mathfrak {a,}\mathfrak {b,}\mathfrak {c}\) 来作通告和交流。这样 \(\mathfrak {b}\mathfrak {>a}\) 通告的是这样一个事实、即数值符号 \(\mathfrak {b}\) 比数值符号 \(\mathfrak {a}\) 更长。从这个观点看来,\(\mathfrak {a}\mathfrak {+ b = b}\mathfrak {+ a}\) 只不过是通告了数值符号 \(\mathfrak {a}\mathfrak {+ b}\) 和数值符号 \(\mathfrak {b}\mathfrak {+ a}\) 是同样的符号。这一个通告的内容也可以用实地的演绎来证明。说实在的,这种直觉的实地演绎还可以走得更远。

但是我要给出一个把这个直觉的实地演绎剥离掉的例子。。我们现在已知的最大素数是 39 位数

\[mathfrak {p} = 170\quad 141\quad 183\quad 460\quad 469\quad 231\quad 731\quad 687\quad 303\quad 715\quad 884\quad 105\quad 727.\]

利用著名的由欧几里得提出的方法,我们可以给出一个完全在有穷框架下的证明:在 \(\mathfrak {p} + 1\) 和 \(\mathfrak {p!} + 1\) 之间,至少存在一个新的素数。因为按照一个应该归功于欧几里得的方法我们可以证明这个定理,所以这个结果我们在下面将称为欧几里得定理。这个证明在有穷框架下完全有效,即有以下的命题;在 \(\mathfrak {p} + 1\) 和 \(\mathfrak {p!} + 1\) 之间,必定存在至少一个新的素数。这个命题本身完全适合于使用有穷的处理方法,必定存在一语只不过是另外一个命题“\(p + 1\) 或 \(p + 2\) 或 \(p + 3,\cdots,或 p! {+ 1}\) 必定是一个素数”的缩写。进一步,下面的说法显然说的是同一回事:必定存在一个素数适合以下两个条件:

1. 它 \(> p,\) 同时又有

2. 它 \(\leq p! + 1.\)

但是这样做将把我们引导到一个只表示欧几里得定理一部分的定理,即必定存在一个 \(> p\) 的素数。虽然这个定理就其内容而言比欧几里得定理要弱得多——它所断言的事实仅只是欧几里得定理所断言的事实的一部分;——虽然从欧几里得定理转换到这个定理是没有害处的,这一个转换却涉及到一个事实:如果把一个部分的命题从上下文孤立出来成为一个独立的命题、就可能会落入超穷性的领域。

怎么会发生这样的事呢?因为我们有了一个存在性命题、必定存在!事实上,欧几里得定理还有一个类似的表述、但在这个这个表述里,这个必定存在我已经说过、只是下面的命题“或者是 \(p {+ 1},\quad 或者是 p + 2, 或者是 p {+ 3},\cdots 或者是 p! {+ 1}\) 为一素数的缩写”——这就好像我们可以把“或者是这一块小石头、或者是这一块、…、或者是这一块是红的”这句话换一个简明说法:“在这些小石头中必定存在一块红色的小石头”。如像“在各种对象的一个有穷整体中、或者是这一块必定存在一个具有某种性质的对象”这样的命题完全可以适用有穷主义的处理途径。但是,如像“\( 或者是 p + 1、 或者是 p {+ 2}、或者是 p + 3\) ……(ad infinitum 拉丁文:直到无穷)具有某种性质”这样的命题本身就是一个无穷的逻辑乘积。对于这样的命题、除非给出进一步的说明、除非小心、是不许可像在微积分中那样从有穷乘积推广到无穷乘积的。这样的推广通常都会陷入毫无意义的境地。

从有穷主义的观点看来每一个形如“必定存在一个具有某种性质的数”的存在命题、一般地却只是作为某个命题的部分命题才有意义的,就是说它只是被看作一个更确定的命题的一部分时才有意义。然而,更广泛的命题的比较准确的陈述、在许多情况下是没有必要的。

在分析一个其内容不能被表述为一个有穷的析取式(析取就是 disjunction, 也就是逻辑连接词‘或’、其记号通常是 \(\vee\)) 时,就会遇到无穷。类似地,否定一个一般的命题、就是涉及无穷多个数值符号的命题、也会得到一个超穷的命题。例如说,如果 \(a\) 是一个一般的数值符号,则 \(a + 1 = 1 + a\) 是普遍为真的,而从有穷主义的视角看来是不可以否定的。用下面的看法来看就更清楚了:考虑到这个命题不可以解释为任意多个数值等式用“和”(即逻辑连词‘与’、其符号为 \(\land\))连接而成、而只能解释为一个假设性的判断、即断定在给定一个数值符号时某事成立。

所以,从我们的有穷主义观点看来,对于我们刚才得到的那种含有一个任意的数值符号的等式,我们既不能证明它对于每一个数值符号都成立,也不能用一个反例来给以反证。反证法的使用要依据排中律,而这就等于预先假设了这样一个普遍适用的命题是能够否定的。

不管怎么说,我们注意到下面的情况:如果我们停留在有穷主义的命题的领域内,事实上,作为一个规律、我们就必然会遇到非常复杂的逻辑规律。如果“必定存在”和“所有的”这样的说法组合在一起,如果它们存在于套装在其他表达式的表达式内,这种逻辑规律的复杂性将是我们无法控制的。总之,亚里斯多德所教导的、人们从开始思考时、又一直在使用的那些逻辑规律就不再成立了。当然我们可以去发展对于有穷主义的命题一定成立的逻辑规律。但是发展这样一种逻辑对我们并没有好处,因为我们不想放弃使用亚里斯多德的简单的逻辑规律。再说,哪怕有人用“天使的话语”(tongues of angel)5讲话,也无法不让人们去否定一般的命题、不让人们去作部分的判断、以及不准人们应用tertium non datur.[拉丁文,直译就是“没有第三者”:例如一个命题或为真、或为不真,再没有第三种情况,即为tertium non datur.所以,这个短语就是排中律。——中译者注]。那么,我们该怎么办呢?

请不要忘记,我们是数学家,而作为数学家、我们曾经处于一种不确定、不安全的情况,而解救我们的则是非常聪明的理想元素方法。在本文一开始处我就举出过应用这个方法的卓越的例子。例如用引入 \(i = (-1 )^{1/2}\) 来保存代数的规律(例如方程的根的存在与个数的规律);正如引入理想的因子(ideal divisor)来保存代数整数的可以作因子分解性质(例如数 2 和 \(1 + ( {-5} )^{ {1/2}}\) 就有一个公共的理想因子,虽然并不存在真正的因子);类似于此,要想保存形式简单的通常的亚里斯多德逻辑,就必须用理想的命题去补充有穷主义的命题。有一件很有讽刺意味的事情是:克隆尼克( Leopold Kronecker, 1823–1891)如此激烈反对的非有穷的演绎方法和他所热列推崇的库默尔( Ernst Eduard Kummer, 1810–1893)在数论方面的工作(克隆尼克称赞是数学的最高成就)是一样的、相应的东西6

怎样来获得这种理想的命题呢?有一个非常值得注意并且很有利于我们、又很有希望的事实。那就是为了得到这些理想的命题,我们只需要以一种自然而且明显的方式、来继续那种在建立数学基础时所用过的方法就行了。事实上,我们应该看到。甚至是初等数学就已经超越了直觉的数论的立场。我们所建造的直觉的、实地的数论并不包含用字母来进行运算的方法。在直觉的数论中我们使用公式只是为了进行传送和通告。字母则表示数值符号,而等式则用来通告等式双方的数值符号是相同的这一事实。在代数中则不同。我们把含有字母的表达式当作独立的结构,用以把数论中的实地的定理形式化。公式不再只是关于数值符号的命题,而成了作为直觉的研究的具体对象。我们所有的不再只是数论定理的实地证明,而是从一个公式到另一个公式的符合确定规则的推导过程。

所以,哪怕是在代数学中就已经发生了有穷主义的对象的扩展。迄今为止,我们的对象仅仅是如像 \(1, 1 1,\cdots, 1 1 1 1\quad 1\) 那样的数值符号。只有它们才是实地处理的对象。但是数学的实践在代数中还走得更远。事实上,当我们从有穷主义的观点看来,一个公式就它所表示的事实而言是有效的,例如

\[\mathfrak {a}\mathfrak {+ b = b}\mathfrak {+ a}\]

这个定理中 \(a 和 b\) 都是特定的数值符号。但是我们宁可不采用这样的通告和交流的方法、不再把这个公式的 \(a 和 b\) 看成是特定的数值符号、不再把这个公式看成仅仅是特定的数值符号([这一段文字是中译者加的,——中译者注])、而是看成某种形式结构、这种形式结构和许多老的有穷主义的命题如

\[2 + 3 = 3 + 2,\] \[5 + 7 = 7 + 5\]

的关系在于以下的事实:当我们在此公式中用数值符号 \(2, 3, 5, 7\) 来取代 \(a 和 b\)、并且得到个别的有穷主义的命题时、其实经过了一个证明过程,虽然只是一个很简单的证明过程。由此可以断言如 \(a, b, = , +\) 这些符号以及刚才写出的公式、正如那些数值符号 \(a 和 b\) 一样,其本身什么意义也没有。但是我们仍然可以从它们

导出其他的公式,而对这样的做法、我们将赋予一种意义、即是把它们解释为有穷主义的命题的通告与交流。对这个结论加以推广,我们就把数学设想成两类公式所成的“库存”:其一对应于有穷主义的命题的有意义的通告和交流;其二就是不表示任何意义的、我们的理论中的理想的结构。

那么,什么是我们的目标呢?在数学中一方面我们有只包含数值符号的有穷主义的命题,例如

\[3> 2, 2 + 3 = 3 + 2, 2 = 3, 1 \neq 1\]

等等,从有穷主义的观点看来,它们都是容易直接直觉到、理解到的东西,用不着再归结于其他的东西。这些命题都是可以否定的、可以为真、也可以不真。对于它们,可以不加限制地应用亚里斯多德逻辑、而无需特别地小心。无矛盾原理(the principle of non-contradiction)

对于它们是成立的。所谓无矛盾原理(也叫无矛盾律)就是任何一个命题、以及此命题的否定不可能都成立。这也就是说Tertium non datur(就是任意命题或者其自身成立、或者其否定成立;说一个命题不真就等价于说它的否定为真)对于它们总是成立的;以上讲的是一个方面,但是除了有这些不产生问题的初等的命题以外,我们还会找到更多的有问题的有穷主义命题;例如我们还找到了不能分割成部分命题的有穷主义命题。最后,我们还曾经引入过理想的命题,使得通常的逻辑规律也能普遍适用。但是因为这些理想的命题、也就是这些公式并不具有任何意义、因为并不是有穷主义的命题,逻辑运算就不能如同用于有穷主义命题那样、实地的用于它们。所以有必要把这些逻辑运算以及其证明加以形式化。这样的形式化就使得必须除了数学符号以外、还需要把逻辑运算也翻译到公式里面去、这些符号叫做逻辑连接词(logical connctives),其中常用的有

| $\&$ | $\vee$ | $\to$ | $\sim$7 |

| 与 | 或 | 蕴含 | 非 |

而除了有数学变量如 \(a, b, c,\cdots\) 以外,我们还要使用表示命题的变量 \(A, B, C,\cdots\) 等等。

怎样做到这一点呢?有幸的是,在科学发展的历史中,我们经常看到同样的预先设定的和谐性在起作用。正是这种预设的和谐性在爱因斯坦在引力的一般理论时、给他提供了已经充分发展了的不变的积微分学,这一次也是这种预设的和谐性再次出来帮助我们:我们发现,逻辑演算事先就已经完成了。肯定地说,逻辑演算原来是从完全不同的观点出发而发展起来的。逻辑演算中的符号原来只是为交流与通告而引入的。但是,否定逻辑符号具有任何的意义仍然与有穷主义的观点是相容的,正如我们曾经否定数学符号的意义、而宣称逻辑演算的公式都是本身没有任何意义的理想命题时之所为一样。我们现在是把逻辑演算看成一种形式语言、它可以把数学命题化成公式而用形式程序来表示逻辑演绎。正如同从实地的数论转变为形式代数一样,我们现在也把逻辑演算的符号与运算符号的一切意义都否定掉。这样,我们最后得到的就不再是用通常的语言来交流和通告的实地的数学知识,而只是一组含有数学和逻辑符号的公式、它们按照确定的程序一步一步地生成出来的。这些公式中有一些相应于数学公理。这些公式按之由一个到另一个的推导规律则相应于实地的演绎。这样,实地的演绎就被代以服从某些规律的形式程序。所以,对公理和逻辑演算都实现了严格的由朴素到形式处理的转变。(公理原来是被朴素地看成基本的真理的,在现代的公理学中,则久已被看成是概念之间的关系。逻辑演算原来则被看成一种不同的语言。)

| 作者: | 希尔伯特 |

| 译者: | 齐民友,武汉大学教授 |