欧几里得与《几何原本》 (下)

由于前文对《几何原本》的介绍主要集中在几何方面,在余下的篇幅里,我们将改换视角,跟这部恢宏巨著中几何以外的内容做一点“亲密接触”——当然,依然是在概述的层面上。

首先说说上文提到的第 5 卷所间杂的关于数的“很深刻的洞见”。这一卷关于数的介绍,可以说是继毕达哥拉斯学派发现无理数之后,希腊数学在数的理论上的再次推进。这次推进虽未像发现无理数那样发现新类型的数,却具有很高的系统性,加深了关于数的理解,也因此赢得了后世数学家的敬意。比如科学巨匠艾萨克・牛顿 (Isaac Newton) 的老师艾萨克・巴罗 (Isaac Barrow) 曾将这一卷所构筑的比例理论称为整部《几何原本》中最精妙的发明,认为“没什么东西比这一比例学说确立得更牢固,处理得更精密”。 19 世纪的英国数学家阿瑟・凯莱 (Arthur Cayley) 也表示“数学中几乎没什么东西比这本奇妙的第 5 卷更美丽”。

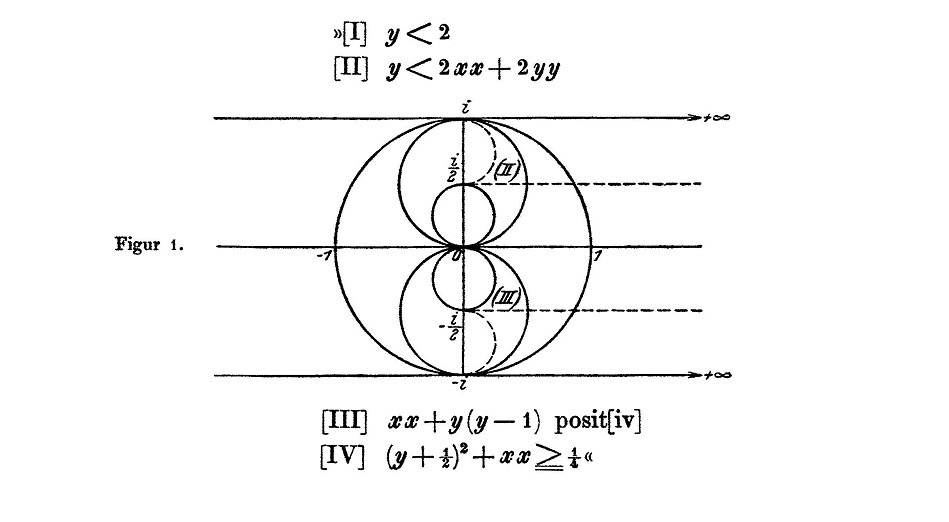

这“奇妙的第 5 卷”究竟美丽在何处呢?我们不妨举一个小小的例子——即这一卷的定义 5——来看。这条定义的字面表述是这样的:对于四个量,“第一个量相对于第二个量与第三个量相对于第四个量被称为有相同比值,如果对第一和第三个量取任意相同倍数,对第二和第四个量也取任意相同倍数后,前两个量之间若有大于、等于或小于关系,后两个量之间就也有相同关系”。用符号转述的话,这段晦涩文字可以表述为:对 $A$, $B$, $C$, $D$ 四个量,及任意正整数 $m$ 和 $n$,如果 $mA>nB$ 意味着 $mC>nD$, $mA=nB$ 意味着 $mC=nD$, $mA<nB$ 意味着 $mC<nD$,则表明 $A/B=C/D$。

为了看出这条定义的含义所在,我们不妨作一个小小的形式变换,将 $mA > nB$ 换成 $n/m < A/B$,将 $mC > nD$ 换成 $n/m < C/D$,依此类推[注二]。如此一来,这条定义可进一步表述为:对 $A,B,C,D$ 四个量,及任意正整数 $m$ 和 $n$,如果 $n/m > A/B$ 意味着 $n/m > C/D$,$n/m = A/B$ 意味着 $n/m = C/D$, $n/m < A/B$ 意味着 $n/m < C/D$,则表明 $A/B = C/D$。 由于 $m$ 和 $n$ 是任意正整数,因此 $n/m$ 可表示任意有理数,上述定义则意味着 $A/B = C/D$ 是通过两者与任意有理数具有相同的大小关系来定义的——或者反过来说, 可以通过跟全体有理数之间的大小关系来定义 (唯一的) 数。

熟悉现代分析的读者也许看出来了,上述定义的基本精神跟 19 世纪后期由德国数学家理查德・戴德金 (Richard Dedekind) 提出的用所谓“戴德金分割” (Dedekind cut) 来定义实数的做法是完全类似的,因为后者正是通过与全体有理数的大小关系来定义实数的。事实上,这两种定义确实是彼此等价的——用希腊数学史专家希斯的话说,“在欧几里得对相同比值的定义与戴德金的现代无理数理论之间存在着几乎巧合般的严格对应”。这个跨越两千多年时光的“严格对应”正是《几何原本》第 5 卷所间杂的关于数的“很深刻的洞见”,那样的洞见当然是美丽的——智慧上的美丽[注三]。

《几何原本》中的数的理论在第 7~9 卷得到了进一步发展。这几卷被科学史学家萨顿称为“第一部数论专著” (first treatise on the theory of number)。从这个意义上讲,欧几里得不仅是最著名的几何学家,也是第一部数论专著的作者,堪称“通吃”了当时的数学领域。不过关于《几何原本》中的数,有一个微妙之处值得一提,那就是《几何原本》对“数” (number) 和“量” (magnitude) 作了一个如今看来并无必要的区分,其中“量”本质上是线段长度,可以表示无理数[注四],“数”则由单位长度积聚而成,本质上是整数,相互间的比值则是有理数。这种区分造成了一定的繁琐性,比如“数”的比值与“量”的比值本该是统一的,《几何原本》中的定义——前者为第 7 卷定义 20,后者为第 5 卷定义 5——却很不相同,给后世的诠释者带来过不小的困扰,可以说是《几何原本》的一个缺陷。

在《几何原本》对“数”和“量”的区分下,我们统称为数的东西在《几何原本》的第 5 卷指的是“量”,第 7~9 卷指的是“数”,第 10 卷指的又是“量”——不过名分虽异,处理手段却都是几何的。这种几何手段起码在欧几里得时代有一个巨大优点,就是能很方便地处理当时还不无争议的无理数及其运算,这种处理构成了第 10 卷的主要内容。

与其他各卷相较,《几何原本》的第 10 卷是命题最多的,共有 115 个命题,约占全书命题总数的 1/4。在这些命题中,很值得一提的是命题 1,即“给定两个不相等的量,若从较大的量中减去一个大于其一半的量,再从余量中减去大于其一半的量,如此连续进行,则必能得到一个比较小的量更小的量。”由于“较小的量”是任意的,因此由这一命题所得到的是任意小的量,这是所谓“穷竭法” (method of exhaustion) 的基础,在一定程度上也是微积分思想的萌芽。“穷竭法”后来被阿基米德 (Archimedes) 用于计算很多形体的面积和体积,欧几里得本人也在《几何原本》的第 12 卷中用它证明了一系列重要命题,比如圆的面积正比于直径的平方,球的体积正比于直径的立方,圆锥的体积是与它同底等高的圆柱体积的 1/3,等等[注五],是《几何原本》的重要亮点之一。

关于欧几里得与《几何原本》的概述就到这里告一段落。在之后两千多年的时间里,几乎可以这么说:几何就是欧几里得几何,甚至就是《几何原本》——正如 19 世纪的英国数学家奧古斯塔斯・德・摩根 (Augustus De Morgan) 所言:“从来不曾有过,并且在亲眼见到之前我们也决不该相信,会有任何值得一提的几何体系,包含任何与欧几里得所定方案有偏差的材料”。以时间的延绵而论,欧几里得的《几何原本》可以跟此前的古希腊原子论及亚里士多德的逻辑鼎足而三,以体系的恢宏而论,则远远超过了亚里士多德的逻辑,更绝非在很长时间里只具抽象意义的古希腊原子论可比。

阿尔伯特・爱因斯坦 (Albert Einstein) 曾经盛赞欧几里得几何,表示,“在那里,世界第一次目睹了一个逻辑体系的奇迹,这个逻辑体系的步步推进是如此精密,使得它的每个命题都绝对无可置疑”。这“第一次目睹”给世界留下的印象是如此深刻,以至于《几何原本》成了一个巨大典范,小到以诸如“证毕” (öπερ’έδειδεîξαι,其拉丁文缩写是如今几乎每个中学生都熟悉的 Q.E.D.) 表示证明结束的习惯,大到以公理化体系作为理论构筑和表述的基本手段,都被广泛模仿。在《几何原本》的模仿者中,包括了科学家——比如牛顿、哲学家——比如伊曼努尔・康德 (Immanuel Kant)、神学家——比如托马斯・阿奎纳 (St. Thomas Aquinas),等等。至于数学家,则不仅仅是模仿者,而且早已程度不等地习惯了以公理化手段为数学理论的“标配”。

除这种领域性的影响外,《几何原本》及其后继作品还对许多著名学人的个人成长起到了近乎“第一推动力”的作用。比如爱因斯坦在晚年自述中回忆道:“12 岁时,我经历了另一种性质完全不同的惊奇:是在一个学年开始时,我得到一本关于欧几里得平面几何的小书时经历的。那本书里有许多断言,比如三角形的三条高交于一点,虽然一点也不显而易见,却可以如此确定地加以证明,以至于任何怀疑都似乎是不可能的。这种明晰性和确定性给我留下了难以形容的印象。”

英国哲学家伯特兰・罗素 (Bertrand Russell) 也在自传中回忆道:“11 岁时,我开始在哥哥的指导下学习欧几里得,这是我一生最重大的事件之一。我从未想到过世上竟有如此有滋味的东西。当我学了第五个命题之后,哥哥告诉我那被普遍认为是困难的,但我却一点也没觉得困难。这是我第一次意识到我也许有一些智慧。”[注六]

所有这些领域性或个人性的影响,都无可撼动地奠定了欧几里得与《几何原本》在数学史乃至科学史上的地位。可以毫不夸张地说,哪怕《几何原本》的所有内容都出自前人,将之整理成如此严整有序、恢宏深邃的逻辑体系——这被史学界公认为是欧几里得的贡献——也足以使欧几里得成为数学史乃至科学史上最伟大的教师,使《几何原本》成为数学史乃至科学史上最伟大的教科书。

注释

不过值得指出的是,除“不可公度量”外,《几何原本》也定义了“无理数” (irrational) 概念,但《几何原本》定义的“无理数”要求在长度和面积上都不可公度,跟我们如今所说的“无理数”很不相同。比如√2是我们所说的无理数,也是《几何原本》里的不可公度量,却不是《几何原本》里的无理数——因为以它为边的面积是 2,并非不可公度,从而不满足“无理数”定义。另外需要指出的是,《几何原本》里的“不可公度量”和“无理数”都是相对的,也就是说,是在若干个量互为“不可公度量”或“无理数”的意义上定义的。

这里假定了 A, B, C, D 都是正的,对于《几何原本》的第 5 卷来说这是没问题的——因为所有的量都是线段长度,从而必定是正的。

当然,史学界关于欧几里得本人对第 5 卷的贡献有多大就如对他在整部《几何原本》中的贡献有多大一样,是有争议的。比如有一种看法认为这一卷的很多内容来自公元前 4 世纪的古希腊数学家欧多克索斯 (Eudoxus),从而不能完全归功于欧几里得。不过最起码,欧几里得在构筑这一卷的逻辑框架上的贡献就如他对整部《几何原本》的此类贡献一样,是得到公认的。

不过由于《几何原本》中的线段往往是通过所谓“尺规作图” (ruler-and-compass construction) 的方法得到的,其对无理数的表示能力是有限的。困扰数学界达两千多年的“尺规作图三大难题”便跟这种表示能力的有限有关,这是后话。

以证明圆的面积正比于直径的平方为例,欧几里得的证明思路是首先引进圆的内接正方形,证明其面积超过圆面积的一半,然后对正方形四边与圆弧所围的四块弓形的每块引进内接等腰三角形,证明其面积超过弓形面积的一半,如此连续进行,便可由第 10 卷命题 1 推知剩余面积将变得任意小——也就是圆面积被“穷竭”了。至于所要证明的面积正比于直径的平方,则可转化为对所涉及的内接正方形和三角形的面积正比于直径的证明。

如果“学习欧几里得”是指学习《几何原本》,则所谓“第五个命题” (the fifth proposition) 该是指第 1 卷命题 5,即“等腰三角形的两个底角相等”。这个命题其实一点也不难,不过在中世纪时,却一度被称为“驴桥” (Bridge of Asses),也即对愚者而言的难关。“被普遍认为是困难的”大约是那时留下的名声,在很大程度上反映了中世纪思维水准的低下。

参考文献

Complete Dictionary of Scientific Biography(Charles Scribner's Sons, 2008).

J. Christianidis (eds.), Classics in the History of Greek Mathematics(Springer, 2004).

Euclid, The Thirteen Books of the Elements, 3 vols. (Cambridge University Press, 1908).

W. B. Frankland, The Story of Euclid(George Newnes Limited, 1902).

T. Heath, A History of Greek Mathematics, vol. 1, (Oxford University Press, 1921).

M. Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, vol. 1 (Oxford University Press, 1972).

G. E. R. Lloyd, Greek Science after Aristotle(W. W. Norton & Company, 1973).

G. Sarton, Hellenistic Science & Culture in the Last Three Centuries B.C.(Dover Publications, 1959).

A. Wedberg, A History of Philosophy, vol. 1 (Oxford University Press, 1982).

[荷] 安国风,《欧几里得在中国》 (凤凰出版传媒集团,2008).

| 作者简介: | 卢昌海,哥伦比亚大学物理学博士,现旅居纽约,《黎曼猜想漫谈》等著作的作者,《数学文化》特约撰稿人。 |

| 来源: | https://www.changhai.org/articles/science/worldline/Euclid3.php |