陆启铿院士:华罗庚多复变学派承前启后的一代宗师

林开亮

陆启铿院士与龚昇教授同是华罗庚先生在多复变函数论领域的衣钵传人。陆老深得华老真传,培育了以钟家庆、周向宇为代表的杰出接班人,使得华老开创的多复变函数论至今方兴未艾!陆启铿是华派承前启后的一代宗师,本文将简要介绍陆启铿先生在传承华罗庚先生多复变领域继往开来的成就。

陆启铿 1927 年 5 月 17 日生于广东佛山,幼时因小儿麻痹症导致双腿残疾。家里本就贫寒,1938 年日军侵占广东,举家逃往澳门,住贫民窟。那个年代,面对如此残酷的现实,一般人很可能就向命运屈服而听天由命了。但陆启铿身残志坚,以顽强的毅力自学了小学和初中的所有课程,以同等学力考入高中并获得清贫奖学金。1945 年,陆启铿以优异成绩高中毕业,并以第一名的成绩被中山大学提前招生的先修班录取。但由于家里经济困难无力负担学费,他不得不放弃机会,先去小学教书。次年,陆启铿又被中山大学数学天文系录取,他从此开始了半工半读的四年本科生涯。他的任课老师中有后来著名的几何学家和教育家黄用诹(1913—2004)。

1950 年,陆启铿大学毕业,因品学兼优而留校任教。陆启铿的毕业论文是关于单复变模函数的读书笔记。他从文献得知,单复变自守函数(包括模函数为特殊情形)理论已经十分完备,但对多复变的自守函数,国内只有华罗庚一人研究,因此他写信给华罗庚,表示希望追随华先生学习。华罗庚慧眼识英,第二年把陆启铿调到新成立的中科院数学所工作,陆启铿因此成为华罗庚 1950 年自美国回国后的首批学生之一。

华罗庚在晚年写给朋友 H. Halberstam 的信中说,40 岁到 50 岁之间的十年是他人生中的黄金时代。这主要是因为,在那个焕发着生机的美好时代,他的思想成熟了,开创了高水平的数学研究(主要是多复变),并培养了一大批优秀的数学人才。陆启铿和龚昇追随他研究多复变(重点在调和分析),万哲先、曾肯成追随他研究代数(典型群),王元、陈景润在他指导下研究数论(哥德巴赫猜想)。这期间华罗庚出版了两部著作,一本是国内近代第一本数论教科书《数论导引》(1957 年),一本是对始于 1952 年的多复变研究工作(部分与陆启铿合作完成)的全面总结《多复变函数论中典型域的调和分析》(1958 年,修订版 1965 年)。主要是第二部研究专著(以下简称《典型域的调和分析》),奠定了华罗庚在国际数学界的地位,这本书先后被译成俄文(1962 年)和英文(1964 年)。

调和分析,简单说来,就是用李群的表示论来研究具有某种对称性的空间上的函数。一个最简单的例子是我们熟知的傅里叶分析,传统上理解为将一个周期(比如说为 2\(\pi\))函数分解为正余弦函数的组合,而近代的观念则视为单位圆旋转群的表示论,此时正余弦函数的复数版本指数函数作为群的特征标出现。调和分析因此也称作傅里叶分析。

从单位圆旋转群(可以视为最简单的李群)到一般的李变换群,是挪威数学家李(S. Lie)的杰出工作;他提出的李群是数学中一个基本概念。而将调和分析从单位圆群推广到一般的李群,则要追溯到外尔(H. Weyl)1920 年代的工作(部分与他的学生 F. Peter 合作完成)。自外尔以后,在华罗庚之前,调和分析的进一步发展归于嘉当(E. Cartan)与韦伊(A. Weil)在 1930-1950 年间的工作。

华罗庚在调和分析方面的工作与嘉当和外尔的工作密切相关,华罗庚从嘉当的工作中提取出了多复变函数论的演出舞台——不可约有界对称域,并仿照外尔 “典型群” 的提法,将其中的四大类命名为 “典型域”。典型域可以视为典型群的齐性空间;一个自然的问题是,像外尔对典型群的调和分析一样,完成典型域的调和分析,这是华罗庚的最大成就。从这个意义上讲,华罗庚师承外尔。

事实上,在 1946 年访问普林斯顿高等研究院(IAS)之前,华罗庚早在 1940 年就开始与外尔通信,表达了想要去 IAS 跟随外尔、特别是西格尔(C. L. Siegel)研究自守函数的愿望。华罗庚的许多文章曾直接寄给外尔,外尔对华罗庚的指导要远甚于普通的导师—研究生之谊。华罗庚在一封信中曾询问外尔,学习拓扑群该如何着手。可以想见,外尔向他推荐了自己的书《典型群及其不变量和表示》(以下简称《典型群》),这一点可以从华罗庚的弟子冯克勤那里得到佐证:

华罗庚在讨论班和日常谈话中有许多观点是大家熟知的, 例如他把 “班门弄斧” 反其道而行之, 主张 “弄斧一定到班门”, 即研究工作一定要与大师交手, 才会有所提高。他主张读书要 “从薄变厚, 再从厚变薄”, 并举例说他花了两年的功夫念 Weyl 的《典型群》, 终于弄懂了其中的精髓。我们在他的著作《典型域的调和分析》中看到他是如何把群表示加以消化, 用自己独特的矩阵技巧表达出来。

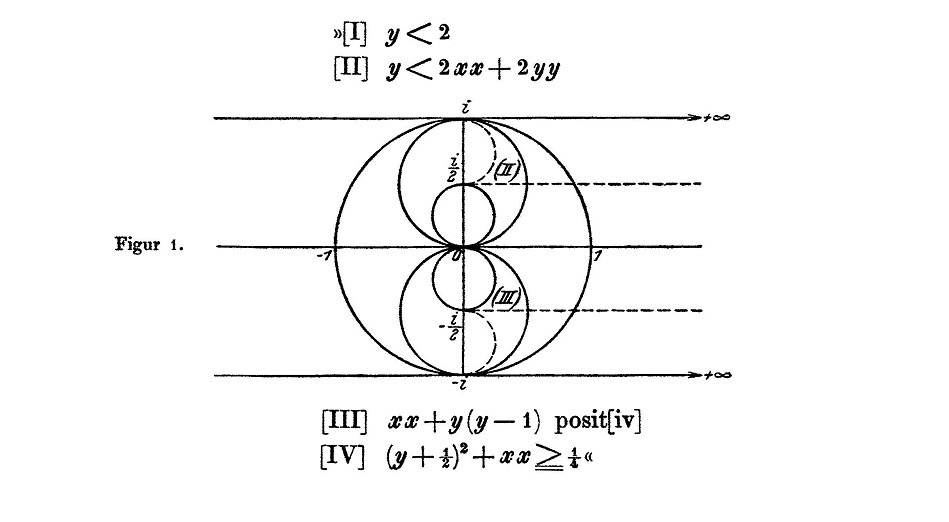

限于笔者学识,这里我们现在只简要介绍华罗庚先生本人在典型域的调和分析方面的一项工作。首先要指出,典型域是很具体的,都可用矩阵来实现。原则上讲,四类典型域几乎是平行的,因此只要看其中一类。笔者猜测,华老最感兴趣的是第一类典型域,这是单复变所熟悉的单位圆盘()的推广。我们这里采取华老《从单位圆谈起》一书所建议的方法,先讲讲这个经典结果。

调和分析中一个重要的不变微分算子是 Laplace-Beltrami 算子,所以调和分析中一个基本的问题是,求解 Laplace 方程。比如单位圆盘的 Dirichlet 问题(即 Laplace 方程的边值问题)。这在历史上是有名的问题,其解通过著名的 Poisson 公式得到,而第一个予以严格证明的是德国数学家施瓦茨(H. Schwarz)。

华罗庚与陆启铿合作完成的一个重要工作,就是对四类典型域求解 Dirichlet 问题,这一步工作相当于 Schwarz 工作的延续。华罗庚还注意到,正如单位圆盘的边界(即单位圆周)是一个李群,(方阵情况下的)第一类典型域的边界恰好是酉群(unitary group,将 unitary 译为酉是华罗庚首创,类似的,还有辛群的译名);既然开单位圆的 Poisson 公式给出了关于连续周期函数的 Weierstrass 逼近定理(连续周期函数可以用三角多项式一致逼近)的一个证明(Abel 求和),类似地,的 Poisson 公式也可以给出酉群上的连续函数的 Peter-Weyl 定理的一个证明。这个洞察一定令华罗庚特别激动,因为这是对他的老师外尔代表成就的继承与发扬,可惜外尔在 1955 年已经去世,无法看到他的学生取得的成就了。

然而,到这里故事还只讲了一半,要讲另一半就必须提到华罗庚在多复变的另一位弟子龚昇。龚昇原本是复旦大学陈建功门下的大弟子,因缘际会转至华罗庚门下搞多复变。龚昇在三角级数方面有背景,所以他能从华罗庚的上述观察中得到进一步的启发。

要说清楚,我们还是先回到单位圆周上连续函数的 Weierstrass 定理,除了借助 Poisson 公式的 Abel 求和法,这个定理在历史上还有一个更美妙简单的证明,这就是匈牙利数学家费耶(L. Fejér)1900 年提出的平均求和法,这是通常出现在数学分析教科书中的证明。简而言之,其要点是,虽然一般来说,连续函数的傅里叶级数未必一致收敛到该函数,但若对傅里叶级数的部分和取平均,则得到的新序列一致收敛到原来的函数。顺便提一句,费耶是施瓦茨最得意的学生。

费耶定理是华罗庚本人所熟悉的,他在 1950 年曾代表中国参加匈牙利为庆祝费耶和黎斯(F. Riesz)70 大寿而组织的学术会议,并跟费耶分享了费耶平均化在他的数论工作中的应用,这令费耶非常高兴。然而,也许是华罗庚的想法比较喷发(eruptive,外尔在比较华罗庚与陈省身时的用语),以至于当 1958 年他考虑用 Abel 求和法重新证明酉群的 Peter-Weyl 定理时,并没有立即联想到应用费耶的平均求和法的可能。

而龚昇看出了这一可能,从而将费耶的经典工作从单位圆群推广到酉群。“文革” 之后,他进一步指导学生将这些结果延伸到正交群和酉辛群,并将这些成果总结在 1983 年出版的《典型群上的调和分析》一书中。华老亲自为此书作序,这大概是华老唯一一次为他人的著作写序(还有一次是为维诺格拉多夫的《数论基础》之中译本写导读)。当然,这其中可能有历史原因,随着 “大跃进” 运动的到来,从 1958 年开始,华罗庚离开了中科院数学所,出任同年成立的中国科学技术大学(以下简称科大)副校长。(科大后来培养了如此多优秀的数学人才与此关系很大。)龚昇随华罗庚一起调到科大工作,而陆启铿则留在了数学所(也许是考虑到其行动不便)。

可以想见,在为龚昇的书作序时,华罗庚一定非常怀念外尔,甚至会想到,如果当年外尔能为他的《典型域的调和分析》作序该有多好!从华罗庚的《典型域的调和分析》到龚昇的《典型群上的调和分析》,代表着从华罗庚到外尔的回归(毋宁说是回馈吧)!

到此为止,这个故事才算讲完了,大致说来,施瓦茨、费耶师徒对单位圆盘和单位圆周所做的工作,被华罗庚、陆启铿、龚昇师徒等推广到典型域和典型群。我们以下还会提到施瓦茨,华罗庚、陆启铿的先行者。

龚昇的学生郑学安等后来进一步研究了紧李群和紧齐性空间的调和分析,这总结在 2000 年出版的《紧致齐性空间上的调和分析》一书中。龚昇在《继承与发扬华罗庚先生在多复变函数方面的工作》一文中曾感叹:

从 1958 年华老发表群上调和分析的第一篇文章,到 2000 年郑学安的书出版,先后 42 年,经历了三代人的努力,才大致完成了华老在 1964 年 “修订版序” 中所说的 “酉群尚且如此,就不要说酉群之外的其它紧致群和齐性空间的推广了。” 可惜的是,华罗庚已经看不到这些工作了……

跟龚昇一样,陆启铿也是华派中承前启后继往开来的中流砥柱。

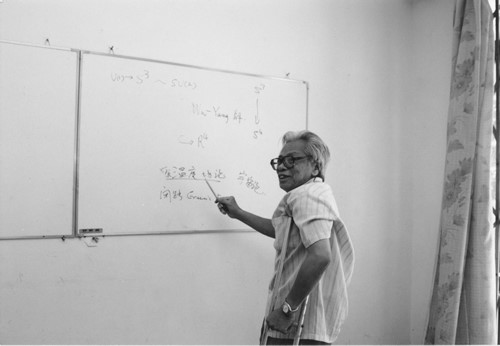

1959 年,受华罗庚委托,陆启铿接受程民德的邀请,到北京大学数学系为包括钟家庆、殷慰萍、陈志华、石赫在内的 10 名五年级学生开一门多复变函数课程。其讲义形成了两部著作:一本是教材《多复变数函数引论》(1961 年),一本是研究专著《典型流形与典型域》(1963 年)。

1958 年 “大跃进” 运动一来,北大提出了 “打倒欧家店,火烧柯西楼” 的口号(欧指欧几里得),多复变也有柯西公式,殃及到陆启铿。学生质问他,多复变是如何产生的。陆启铿说,最初是由推广单复变的一些结果产生的。学生接着问,多复变有什么实际应用,他说到目前为止还不知道。学生说,毛主席教导我们说,真正的理论是从实际中来,又可以反过来指导实际,多复变违反了毛主席对理论的论述,它不是科学的理论;换句话说,是伪科学。陆启铿感觉压力很大。

数学所的理论物理学家张宗燧告诉他,多复变函数正在应用于量子场论中色散关系的证明。这令陆启铿转忧为喜,于是他请戴元本为他讲量子场论。他由此而了解了 1958 年国际数学家大会上苏联数学物理学家提出的著名的 “扩充未来光管猜测”。并由此将其兴趣延伸到数学物理。

此后的工作,陆启铿基本上都是独立完成的,我们仅选三项有代表性的略加介绍。

一 施瓦茨引理的推广(1957 年)

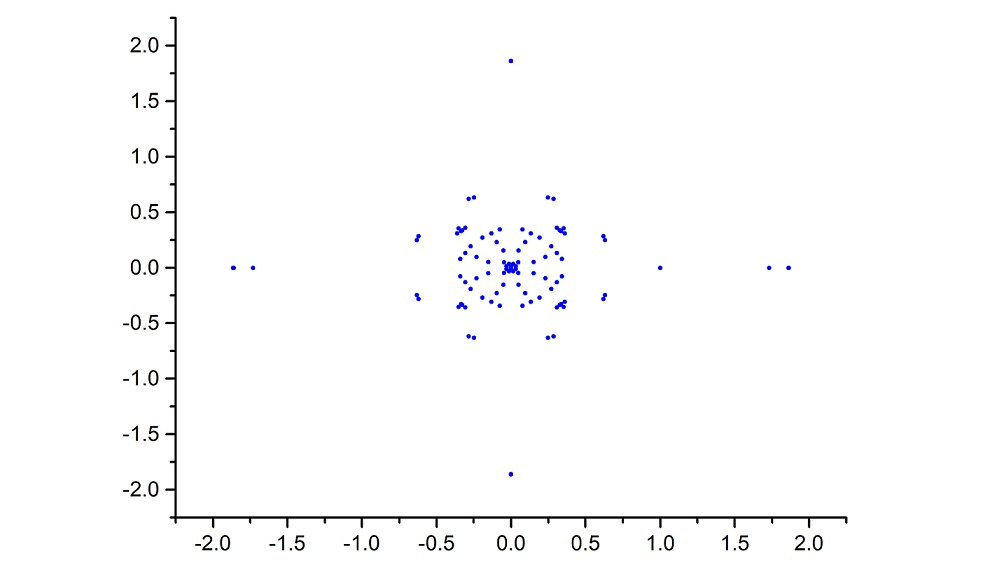

众所周知,在单复变中,为确定单位圆盘的自同构群,需要用到著名的施瓦茨引理。1938 年,芬兰数学家阿尔福斯(L. Ahlfors)揭示了单复变中的施瓦茨引理与微分几何中曲率之间的深刻联系。1957 年,陆启铿在《 多复变数函数的 Schwarz 引理》一文中 成功地将施瓦茨引理推广到多复变,并引入了以他命名的著名不变量——陆启铿不变量。由此可立即推出,卡拉西奥多里(Carathéodory)微分度量不超过伯格曼(Bergman)度量。在回顾华老对他的影响时,他曾特别提这一点:

华老对我的研究工作,在思想方法上、在技巧运用上的影响,在我的论文中是到处可见的。我在 20 世纪 50 年代中期,曾花了几年的时间想把单复变函数的 Schwarz 引理推广到多复变函数,花了许多气力,证明要差一个与曲率有关的常数因子才能成立。华老一听我说这个结果,便说这个因子可能就是一个解析不变量。经华老一语道破之后,我果然很容易就证明它确是一个解析不变量,所以我在发表的文章中特别说明,这是由华罗庚教授所启发的灵感。不久福克斯(B. A. Fuks)把这结果放进他新出版的专著中,有的人称之为 “陆启铿不变量”,其实应该说是由华罗庚所启发的不变量。

20 年后的 1977 年,美国数学家哈恩(K. T. Hahn)重新发现了陆启铿的结果并发表。1979 年,陆启铿去美国访问讲学,杨建平教授告诉他,在加州伯克利大学一次数学家报告会上,哈恩和另一个美国人布比(J. Burbea)还为此互争优先权。丘成桐站起来当场指出:“你们讲的都不对,这个结果是陆启铿的。” 一瞬间,大河上下,顿失滔滔。值得指出的是,丘成桐本人在 1975 年对施瓦茨引理的推广也做出了贡献,因此他深知其历史。继丘成桐之后,陆启铿与陈志华、郑绍远合作,进一步推广了施瓦茨引理。

二 规范场与纤维丛上的联络(1974 年)

1972 年 6 月,诺贝尔物理奖得主杨振宁第二次回国,他在北京大学对自己正在研究的规范场理论作了报告。在讨论中回答问题时,杨振宁提到国外有人(当指纽约州立大学石溪分校数学系主任西蒙斯)说过,规范场可能与纤维丛有关,但他还不清楚其含义。对数学物理敏感的陆启铿捕捉到这一信息。于是他夜以继日奋战两星期,终于弄清规范场就是联络,并列举出规范场与纤维丛两者相对应的关系,证明规范场的积分定义相当于用平行移动来定义的联络,写出了一份《纤维丛与规范场》的讲义,并在物理所与高能所做了报告。由于这是第一篇研究这个问题的经典文献,因而被一些大学复印多次,一时成为理论物理学界颇为流传的读物。此后陆启铿正式写出了这个主题奠基性论文《规范场与主纤维丛上的联络》,于 1973 年投稿,1974 年刊于新复刊的《物理学报》上。而杨振宁与吴大峻的合作论文《不可积相因子的概念和规范场的整体表述》则于次年发表在美国的《物理评论》(Physics Review)上。因为杨振宁和吴大峻不知道陆启铿的这一工作,所以他们的文章中没有引用陆启铿的文章。吴大峻与杨振宁在文中提出的 “吴—杨字典” 建立了纤维丛与规范场之间的一一对应,并赋予著名的 Yang-Mills 方程自然的几何含义,在数学界和物理学界引起的非凡轰动,造就了此后数学物理的繁荣复兴(以 Atiyah、Donaldson 和丘成桐为代表)。陆启铿也活跃在规范场论研究的前沿阵地。2008 年,在庆祝中科院理论物理所成立 30 周年暨戴元本 80 大寿时,陆老曾特别回忆起这一研究历程:

1971 年上半年的一天,朱洪元先生叫我到他家里,交给我一份杨振宁先生寄来的英文稿,是准备不久后再到北京时要作的学术报告的内容。朱先生叫我把它翻译成中文,说将用大字印刷供中央领导同志参考。我一看,文章的题目是 “规范场的积分定义”,才明白大概因为里面用的数学较多,所以叫我翻译。这是中央交下来的任务,我无论如何要用最大努力完成。因此,我逐字逐句钻研杨先生的论文,必定要弄清楚、完全理解他论文的每一段意思才动手翻译。我不知道中央领导同志从我的译文中得到什么参考价值,但我自己却在翻译过程中得到巨大收获。我领悟到杨先生的 “规范场的积分定义” 实则是纤维丛上的联络沿一曲线的平行移动。所以,在 1971 年 7 月 1 日杨振宁先生在北京大学礼堂作完题为 “规范场——一个新定义” 的报告之后不到一个月,我就写了一份《规范场与纤维丛》的讲义,从微分几何、李群和纤维丛的最基本知识讲起,用联络论及平行移动来诠释杨振宁的报告。记得当时 13 室的同志也感到很兴奋,陈时、安瑛、张历宁等同志主动为讲义刻腊纸油印。李根道也从数学所跑来,为我报告讲义时作辅导,参加听我报告讲义的人,除 13 室的同志外,还有天文台、物理所、高能所的一些人。油印的讲义份数不多,十分抢手。外地的一些高校甚至翻印了讲义。

我们要特别指出的是,杨振宁先生固然是早在 1954 年就与米尔斯(Mills)一起猜出了规范场的基本公式、建立了 Yang-Mills 方程,但直到 1970 年代他才明白规范场作为带联络的纤维丛的几何涵义。规范场的思想始自外尔(1918 年),因而杨振宁被视为外尔在规范场方面的衣钵传人。1985 年,在纪念外尔诞辰 100 周年的会议上,杨振宁曾说:“如果他们(奥本海默和泡利)告诉了他(外尔),或者他偶然发现了我们的文章,那么我能想象得到,他一定会非常高兴,而且会非常激动,因为我们把他所最珍爱的两样东西——规范场和李群——放在一起了。” 同样可以想见,如果外尔知道华罗庚的学生陆启铿揭示出了规范场的几何含义,他一定会为自己的徒孙骄傲的!由此就更可以理解,为何陆老那么看重这一工作了,那是他的师爷外尔一生都为之着迷而终究没能完全领悟的思想!

三 典型域与典型流形的格林函数与热核(1985 年以来)

陆启铿对典型域的调和分析研究很自然地将他引向 Green 函数。大致可以这样理解,微分方程可分三大类,椭圆、双曲和抛物。Laplace 方程是典型的椭圆方程,而热方程则是典型的抛物方程,波动方程则是典型的双曲方程。Laplace 方程的基本解引出格林函数,它是热核(热方程的基本解)的积分。因此,考虑格林函数与热核是自然的。陆启铿很早的时候就求出了球体的格林函数,但无法将结果推广到一般的对称空间,这个问题一直困扰着他。1980 年,陆启铿访问 IAS,普林斯顿大学的调和分析大家斯坦(E. M. Stein)送他一本专著,其中用表示论的办法求出了球体的格林函数,这重新唤起了他对格林函数的兴趣。得知斯坦也不知道怎么求双圆柱的格林函数后,陆启铿回国后把这个问题留给了研究生施皖雄。但不久施皖雄被丘成桐选中出国,这一问题又搁下了。1984 年,陆启铿再度访问 IAS,他从斯坦那里得知,双圆柱的格林函数依然没有结果。陆启铿斗志焕发,集中精力考虑这一问题。后来他从斯坦的书中得到启发,借用华罗庚 1944 年论文中提出的超圆概念(准确的说,是内切球坐标和内切超圆坐标,A. Borel 告诉他这相当于李群的 Iwasawa 分解),构造出第一类典型域的热核。推广到其它典型域的工作由其学生李庆忠完成。陆老对这一研究的回顾可见他的长文《非紧对称空间的热核》之后记部分。

2006 年 6 月 6 日,在庆祝陆启铿先生 80 大寿(虚岁)的宴会上,他的学生殷慰萍曾以下述诗句概括其成就:

调和函数典型域(Established the harmonic functions on classical domain)

主纤维丛规范场(Using the principal bundles to Yang-Mills fields firstly)

曲率刻画单位球(Constant holomorphic curvature characterized unit ball)

陆氏引理不变量(Lu’s Lemma introduced the analytic invariants)

对称空间解热核(Got the explicit heat kernels on symmetric spaces)

爱杨方程求显式(Computed the solution for Einstein-Yang-Mills equation)

偏芭方程积分表(Obtained an integral representation of solutions of the -equation)

波马公式边值得(Got a Plemelj formula to the Bochner-Martinelli integral)

卡度不如柏度大(Bergman metric dominated the Carathéodory metric)

门徒廿六传佳话(26 disciples had a much-told story)

先生八十寿辰将(While Mr. Lu’s 80th birthday is coming)

无愧人民无愧党(He has no sorry for his party and people)

前面九句是谈论其 9 项代表性工作(我们前面涉及到一、二、四、五、九这 5 款),现在我们再选取他的 “门徒廿六” 中的代表谈一谈。前面已经提到了李庆忠关于典型域的热核的工作。在陆启铿的 26 名研究生中,钟家庆和周向宇最为典型地体现了外尔—华罗庚—陆启铿这一传承体系。

钟家庆 1962 年从北大毕业后进入数学所,师从华罗庚,但主要是陆启铿负责指导。1964 年,钟家庆被华罗庚召唤到科大,接下来的一年半,钟家庆深入学习了外尔的《典型群》。1965 年他被下放 “接受锻炼”,直到 1978 年才回到数学所工作。对外尔《典型群》的学习,为他以后的研究打下了基础,像 Weyl 群、Schur 函数、Schubert 演算等与群表示论密切相关的关键词,经常出现在他早期的论文中。写到这里,笔者不由得想起当代数学家纳坦松(M. B. Nathanson)讲的一个故事,虽然不能完全肯定这个故事就是在说钟家庆,但在概率的意义下,几乎是肯定的。

纳坦松在发表于 2011 年(第 33 期)《数学情报员》(Math. Intelligencer)的一篇题为 “One, two, many: Individuality and collectivity in mathematics” 的文章中提到:

1972-1973 年我在莫斯科跟盖尔范德(I. M. Gelfand)做博士后。一次在聊天中,他跟我说,在全世界,真正懂得表示论的人只有十个,并开始提名。这是一个有趣的清单,包含了某些不大有名的人,也排除了某些声名显赫的人。“为什么 X 不在清单上?” 我问他,提到一个确实有名的表示论专家的名字。“他只不过是个工匠”,这是盖尔范德的轻蔑回答。不过清单上的第十个并不是一个名字,而是一个描述:“在中国的某个地方”,盖尔范德说,“有个年轻人,独自工作,懂表示论。”

想必读者跟我一样,都很好奇盖尔范德清单上最后所描述的中国年轻人到底是谁。几乎可以推定,这个人是钟家庆。

改革开放以后,钟家庆迎来了他数学研究的新阶段。1980 年,钟家庆到斯坦福大学访问李伟光(陈省身的博士生),他们对紧黎曼流形上的拉普拉斯算子的第一特征值的估计(顺便一提:1911 年,外尔正是凭借对物理学家洛伦兹于 1910 年提出的一个特征值猜想的证明而崭露头角)取得了重大进展,其工作得到丘成桐的高度肯定。回国后,钟家庆与杨洪苍合作,趁热打铁乘胜追击,不久他们得到了他之前猜测的最佳结果。1983—1984 年,钟家庆访问 IAS,期间与莫毅明合作,在复几何领域取得重大成果。然而令人遗憾的是,1987 年 4 月 12 日,钟家庆因心脏病突发而于睡梦中悄然辞世。

陆启铿的另一个得意弟子是周向宇,他在 1998 年解决了悬疑 40 年的扩充未来光管猜测,在数学物理学界引起轰动。1988 年,陆启铿访问苏联 Steklov 数学所,所长弗拉基米罗夫 (Vladimirov) 向他提出了这个问题,并表达了对华派弟子解决这一猜想的殷切期盼。

除了钟家庆、周向宇、杨洪苍和李庆忠,陆启铿的研究生还有殷慰萍、洪毅等。洪毅考虑了典型流形的热核,殷慰萍则与陆启铿合作,考虑了 de-Sitter 空间的波动方程的柯西问题。陆启铿的影响在这些学生的工作中清晰可见。

除了研究和指导学生,陆启铿还写了许多清晰易懂的通俗文章,介绍华罗庚学派在多复变方面的工作。在这方面,他的用心与笔力直追师爷外尔。外尔曾写过一篇有名的文章《半个世纪的数学》,陆老曾推荐给数学所研究数学史的李文林研究员,建议翻译成中文(胡作玄完成)。陆启铿本人写过两篇关于中国多复变研究的精彩报告,第一篇《典型域的调和函数论:1949—1959》,与华罗庚合作完成,以庆祝新中国成立十周年(苏联有这种传统,他们的标志性起始年份是 1917);第二篇《多复变函数论在中国:1949—1989》写在华罗庚与钟家庆逝世后,回顾了自建国以来 40 年的多复变工作。1999 年,陆启铿在中科院数学所做了主题为 “华罗庚在多复变数函数论方面的工作与思想及其对数学与物理的影响 & nbsp;” 的华罗庚数学讲座,这对任何想要对华罗庚的思想精髓与早期多复变工作获得了解的人来说,都是一个极好的指引。正是在这篇报告中,陆启铿写道:

笔者跟随华罗庚工作 35 年,深刻领悟到华罗庚的学术思想是:从特殊到一般,从简单到复杂,从具体到抽象。

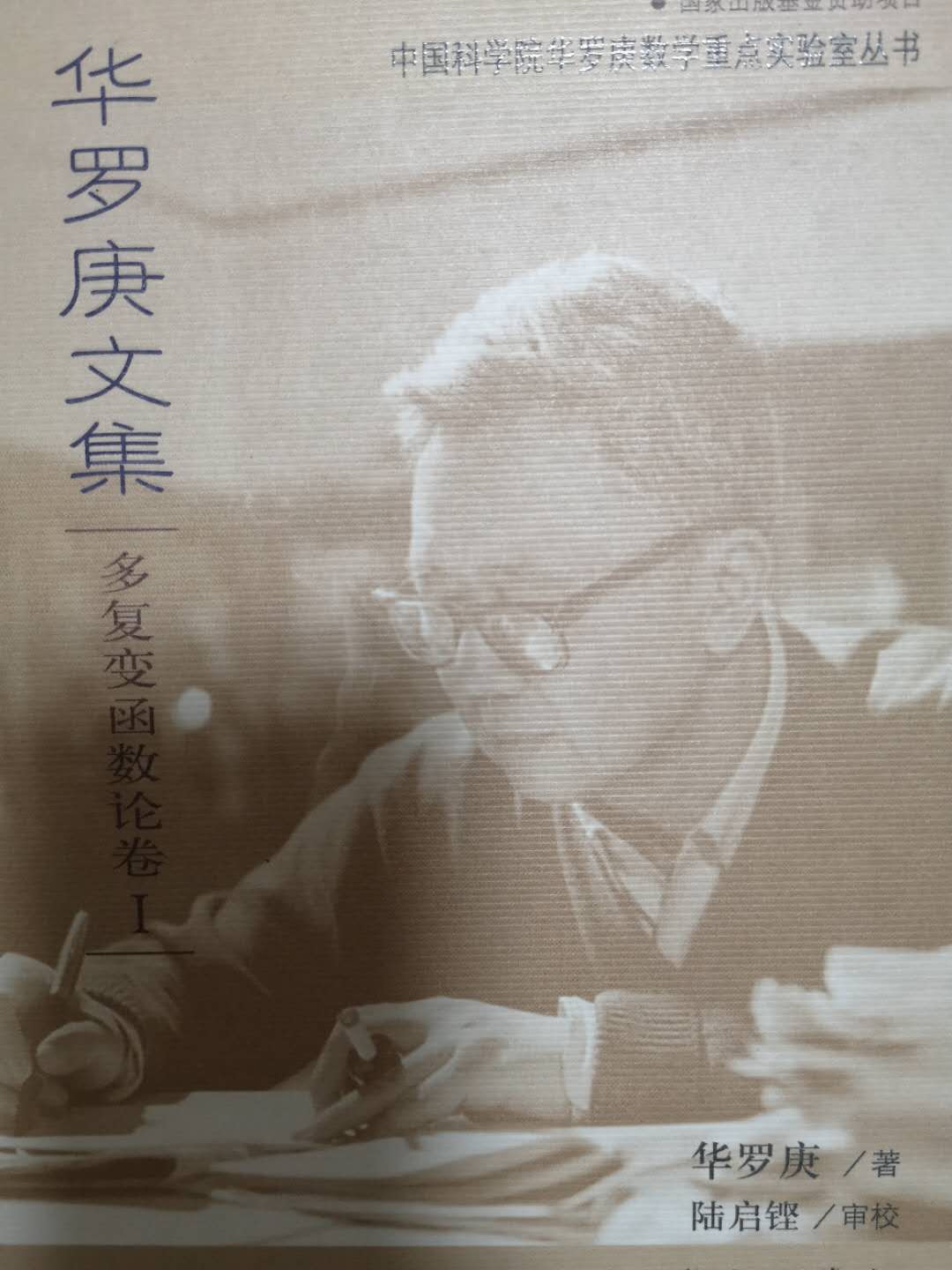

2010 年,华罗庚诞辰一百周年,中科院华罗庚数学重点实验室编辑出版了《华罗庚文集》,将华罗庚的论文、教材与研究专著分卷出版。陆启铿负责审校《多复变函数论 I》,其内容就是华罗庚的代表作《典型域的调和分析》。笔者留意到,在最后一页,新添了一个附注,用比正文略小的字号排版:

陆老做学问的一丝不苟,由此可见一斑。据笔者查阅,在有些多复变函数论的教材中,从华老书中抄来的这个错误至今都没有更正。

对一般读者来说,华老为研究生所写的著作(比如《从单位圆谈起》)并不好读,因为他行文非常精炼。相比而言,陆启铿(和龚昇)的著作则铺垫比较充分,更容易懂。

正如印度数学家 V. S. Varadarajan(在谈论 Harish-Chandra 时)所说,“科学并非一堆无关个人的发现。它是由人类创造的,它的进展是一些非常有天分的个人的高度个性化的行动和反应的产物。在研究一个大人物的工作时,如果你对其个性了解得越多,那么其乐趣就会越大。” 要想对华罗庚、陆启铿的工作了解得更深入,我们需要了解其个性。

对陆启铿先生,笔者无缘亲密接触,但至少有一点是明确的,跟外尔的导师希尔伯特(Hilbert)以及他本人的导师华罗庚一样,陆启铿信奉利希滕贝格(G. C. Lichtenberg,1742—1799,德国数学家、物理学家和作家)的名言 “天才即勤奋(Genius is industry)”。陆老身后留下的丰厚数学遗产就是明证。

后记:我为什么写这篇文章?

2013 年我发邮件给陆启铿先生请求探访:

陆先生:

您好!

我是首都师范大学数学院的一名博士研究生,数学物理方向,量子计算与信息专业,导师费少明。

最近对数学史与数学文化发生了兴趣,例如,附件中有我一篇介绍华罗庚先生关于矩阵标准型理论的工作的文章(已被台湾《数学传播》接收,准备分成两期连载),审稿老师建议将该文用英文缩写,投稿到 Notices of the AMS,以便西方学者了解华先生在这方面的贡献。

我想,你可能是华先生的弟子中最重视他这方面工作的一位(拙文引用您的一句话作为开始,特表感谢!),所以很想来拜访您。也希望能从您那里了解到华派在标准型方面的更多工作。

虽然我听说您每周一到周五都在办公室,但我还是希望能够事先得到您的允许,再来拜访您。

祝您身体健康!

学生:林开亮

结果他给我回复了电话号码,让我直接打电话。于是我在电话中问起华罗庚在矩阵方面的工作,他说在华老的多复变工作中,最要紧的是 “极坐标”(相当于李群中的某种分解),然后他给我指引了《典型域的调和分析》以及他的《典型域和典型流形》中的论述。后来我把电话采访的内容补充到正式发表在《数学传播》2015 年第 1 期的通俗文章《华罗庚在矩阵标准型方面的工作》一文中,这为拙文增色不少。

2015 年,在我从 IAS 档案馆得到的 Weyl 与华罗庚的全部通信——这些通信表明,Weyl 实际上一直在提携帮助华罗庚,华罗庚也在 Weyl 面前称 “您最听话的学生(Your most obedient student)” 之后,我突然领悟到,陆启铿原来是 Weyl 的第三代传人。这再度引发了我对华罗庚和陆启铿的工作的兴趣,于是通过正在为陆老写传的杨静表达了想要拜访一下他老人家的愿望。后来陆先生打电话告诉我,实在抱歉,他已患绝症,到晚期了,只能躺在医院病床上,恕不能见……

2015 年 8 月 3 日,陆启铿先生仙逝,这成了我作为一名数学史爱好者、一名华罗庚的忠实粉丝的终身遗憾。

附注:

校者注 :

定理 4.6.3 是错误的,主要是因为 (4.6.5) 式的 $B (\xi , a , U )$ 就是 Poison 核,对 $a$ 来说不是 $\mathfrak { R }$ 的解析函数,把 $\xi \in \mathfrak { L }$ 改为 $z \in \Re$ 时 $B ( z , a , U )$ 也不是 $z$ 的解析函数作者误认为是。其实作者与校对者合作于 1959 年发在《中国科学》的文章(见书中参加文献华罗庚、陆启铿[2])) 已经把这一个错误改正过来.不知为什么修正版中没有把此错误更正。作者在 §4.7 中据此定理推出的典型域的 Cauchy 核的论证当然也是错误的,但结果是正确的因为可以从 Poisson 公式推出 Cauchy 公式(见陆启铿”典型流形与典型域”,上海科技出版社,(1963)).

注:除陆启铿先生本人的文章,本文主要参考了下述文献:

龚昇:继承与发扬华罗庚先生在多复变数方面的工作,收入《传奇数学家华罗庚 ——纪念华罗庚诞辰 100 周年》,丘成桐等主编,高等教育出版社,2010 年。(陆启铿先生本人也有一篇文章收入该书。)

殷慰萍: 著名数学家陆启铿学部委员——庆贺陆启铿教授 65 寿辰,《数学季刊》,1992 年第 3 期。

冯克勤:我怎样走上学习代数数论之路,收入《新世纪代数学》,张继平主编,北京大学出版社,2002 年。

| 作者: | 林开亮,西北农林科技大学理学院讲师 |