生命的另一个奥秘 ──浅谈生物数学与斑图生成(下)

史峻平

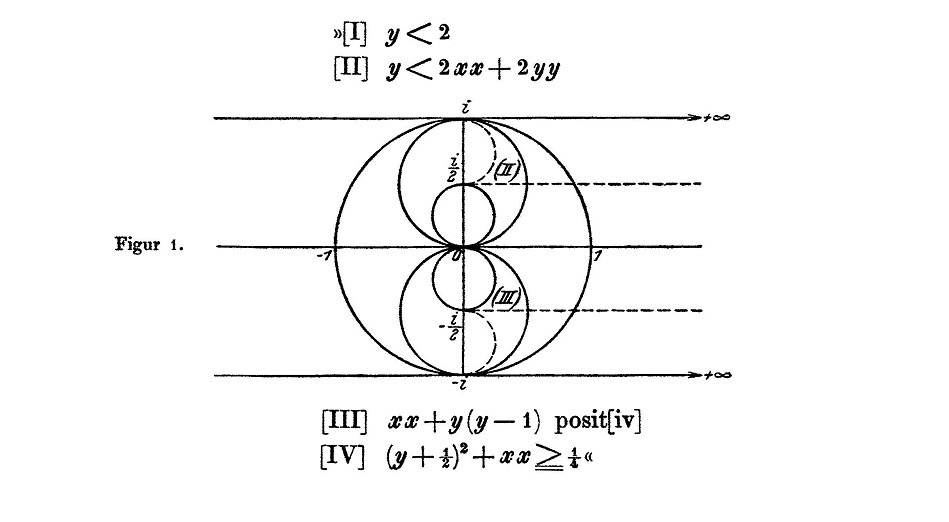

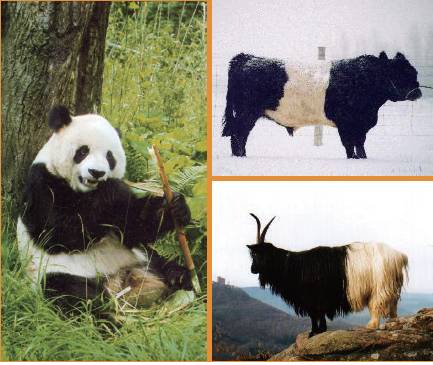

左图:大熊猫;右上:伽罗威奶牛;右下: 瓦莱山羊

左图:大熊猫;右上:伽罗威奶牛;右下: 瓦莱山羊

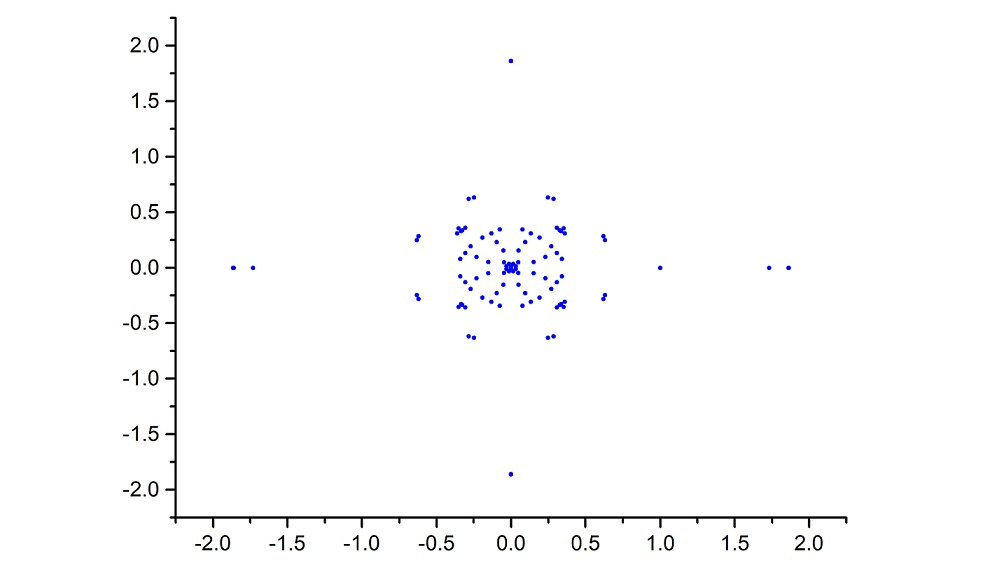

动物园里最吸引小朋友和大朋友们的就是身上皮毛色彩斑斓的斑马,老虎,金钱豹和熊猫了。为什么有些动物身上有斑点,有些有条纹,而有些就是单色呢?默瑞认为所有哺乳动物身上的斑图形态(pattern)是同一反应扩散机理造成的:在动物胚胎期,一种他称之为形态剂(morphogen)的化学物质随着反应扩散的动力系统在胚胎表面形成一定的空间形态分布,然后在随后的细胞分化中形态剂促成了黑色素(Melanin)的生成,而形态剂的不均匀分布也就造成了黑色素的空间形态。黑色素正是产生肤色或皮毛颜色的基本化学物质,今天大商场里备受女性青睐的各类美白护肤品的原理就是抑制人皮肤上黑色素的生成,而动物们没有福气使用这些产品所以身上只好斑斑点点啦。在这里反应扩散方程组是定义在一个稍扁的圆柱体表面(动物表皮)加上一个长长的圆柱体表面(尾巴)上面。这样写成的非线性反应扩散方程组一般是找不出解的表达式的,但是按图灵的想法我们可以判断常数解的稳定性,并得到在常数解附近线性化方程解的公式。这个公式是一个傅里叶级数,但是通常只有前面若干项起决定作用,而方程非常数解也大约可由这几项的相应空间特征函数决定。拉普拉斯算子在圆柱体表面上的特征函数正是两个方向的余弦函数之乘积,即 cos(nx/a)cos(2my/b),这里a,b 分别是动物身体长度和“腰围”,m,n是自然数或者零,x,y 是两个方向变量。这样的特征函数的图像正好是条纹(如果m=0 或n=0),或者斑点。究竟哪个特征函数图像出现在动物身上取决于很多自然因素,而最重要的就是a 和b 的比例。a/b 不太大或小时,两个方向都容易在特征函数中出现,所以斑图倾向于斑点型;a/b 很大或很小时,特征函数就容易是一个方向的余弦函数,斑图就是条纹。用这么一点简单分析,我们就可以得到生物学两条“定理”了:

“定理”一:蛇的表皮一般总是条纹状,很少斑点状。

不相信这个规律的朋友不妨找一些蛇的图片来验证一下,有名的毒蛇如金环蛇,银环蛇都是条纹状表皮的典型。数学上蛇正是动物身体长度和宽度比例很大的最好例子。另外,根据同样道理,蛇的条纹也大多是横条,很少竖条。

蛇的表皮图案一般是环形, 而且横条居多,竖条较罕见

蛇的表皮图案一般是环形, 而且横条居多,竖条较罕见

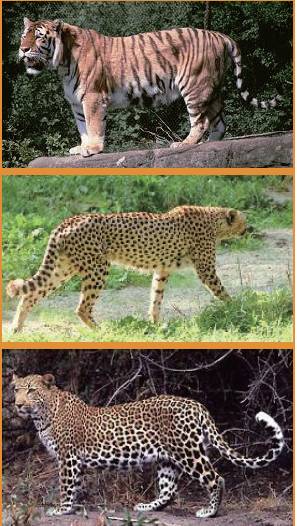

“定理”二:世界上只有条纹尾巴,斑点身体的动物,而没没有条纹身体、斑点尾巴的动物。

大家从下图中可看到身体和尾巴都是条纹的东北虎,身体和尾巴都是斑点的雪豹(leopard),条纹尾巴,斑点身体的猎豹(cheetah),惟独没有条纹身体,斑点尾巴的动物!因为对同一种动物,在身体和尾巴上的反应扩散方程组是一样的,而尾巴长宽比例远大于身体长宽比例,所以如果尾巴是斑点,身体就不太可能是条纹了。大自然真是根据特征函数来创造世间万物吗?从上面有趣的理论还不能下这样的断言。但是我们真的能在这世界上的动物中找到数学的特征函数。你不相信?看看前页图里这种法国瓦莱山羊(Valais goat)是不是代表了变号一次的cos(x), 而英国的伽罗威奶牛(Galloway belted cow)和我国的国宝大熊猫(Giant Panda) 恰好是正负cos(2x),变号两次!

从上至下:东北虎;猎豹(cheetah);雪豹(leopard)

从上至下:东北虎;猎豹(cheetah);雪豹(leopard)

写到这里,你恐怕不能不叹服数学理论的威力,但也恐怕有些怀疑这理论是不是太玄一点了,它是不是真有科学性呢?同样类似的理论也被应用到贝壳图案的生成,热带鱼身体条纹的生成,这些科学研究在过去二十年里可说是方兴未艾。然而这些很有意思的研究和许多今天理论生物学的探索一样,都只是一种理论,或者是假说, 生物的复杂性使得这些理论还远未达到可以用实验手段验证的地步,但这也许正是当代生物学引人入胜的地方。例如默瑞动物表皮斑图理论中称作形态剂的化学物质,至今实验生物学家无法找到,以至于默瑞本人也在他的著作新版中谨慎地指出:尽管真正动物皮毛和反应扩散数学计算图形的对比非常诱人,这并不表明这一理论就是正确的,只是目前还没有更好的解释而已。因此人类距离揭开整个生命的奥妙还很遥远。近年来,传承默瑞这一研究思想的很多生物数学学家,生物物理学家在进一步深化探索利用反应扩散方程组来模拟揭示生物生长过程中的形态生成,细胞分裂分化过程,已经取得了更为精细准确的结果。这些最新进展见Baker 等的Nonlinearity2008 年和Kondo, Miura在Science2010 年上的综述性文章。

相比之下,过去五十年中,图灵理论在与生物形态学并行发展的化学反应理论中的应用可以说要更加科学一些,毕竟单纯的化学要比无比复杂的生命体更容易在实验室中控制。1951 年当时苏联的化学家别洛索夫(Boris P. Belousov,1893-1970)发现某些化学药品的混合物会有某种振荡反应,也就是化学物质经历一种规则的周期变化。传统的理论是化学反应总是热力学平衡态,周期振荡无疑是离经叛道,所以当别洛索夫想在化学杂志上发表他的研究结果时,审稿人的意见是“这样的反应不可能”。

别洛索夫- 扎波廷斯基反应中的螺旋波和同心波

别洛索夫- 扎波廷斯基反应中的螺旋波和同心波

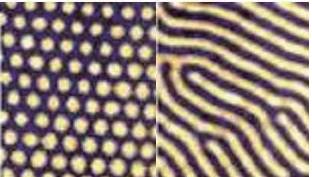

别洛索夫又花了六年时间完善他的实验,把他的文章投到了另一杂志,而编辑坚持他先把文章缩短为通讯才予以考虑。已经年迈的别洛索夫开始灰心,最后他只在一个不起眼的会议论文集里把他的结果登了一个摘要。幸好他的化学药品混合物的配方流传下来,1961 年莫斯科大学的化学研究生扎波廷斯基(Anatol M. Zhabotinsky)略为改进了别洛索夫的配方,也得到了类似的结果,随后几年他和其他科学家进一步改进简化实验,使得实验结果不仅有时间上的周期变化,还有空间上的自组织形态。别洛索夫-扎波廷斯基反应(BZ 反应)在六十年代后期被介绍到了西方世界,很快就引起了强烈反响,许多新的化学振荡系统被发现,到八十年代化学振荡机制已经得到了较为系统的研究。在这一过程中,图灵的文章也逐渐被化学家重新发现,而反应扩散方程组正是可以刻划振荡化学反应的数学工具。在BZ 反应中观察到的螺旋波(spiral wave)和同心波(target wave), 恰好也能在反应扩散方程组的某些解中发现。但是化学家也发现他们所设计的各种化学振荡系统都倾向出现波型斑图,而并不是图灵最初预计的斑点和条纹。直到二十世纪八十年代末到九十年代初,法国波尔多大学和美国德克萨斯大学的两组科学家终于设计出了一种空间开放型化学反应器,使得系统内只有反应和扩散过程在进行,而他们的结果提供了第一个图灵斑图的实验例子: CIMA(Chlorite-Iodide-Malonic Acid)反应。从上面两图的对比中, 可以看到实验室里的化学反应产生的斑图和大自然产生的天然图案何其相似! 至此图灵对于生物发育理论的奇想,至少用真正的化学反应实现出来了。值得一提的是,我国的科学家欧阳颀是这一研究成果的主创人员之一,他现在是北京大学物理学院的长江特聘教授。

CIMA 反应中的斑图照片 ( 左): 斑点;( 右):条纹

CIMA 反应中的斑图照片 ( 左): 斑点;( 右):条纹

( 左) 猎豹身体上的斑点; ( 右): 斑马身体上的条纹

( 左) 猎豹身体上的斑点; ( 右): 斑马身体上的条纹

在半个多世纪前的不列颠岛,沃森/ 克里克发现了生命的一大奥秘:DNA 基因结构;而与此同时,在岛的另一边,图灵揭示了生命的另一奥秘:生物发育的数学规律。回顾从生物学这两大里程碑到今天的半个多世纪,我们现在是否掌握了生命的奥秘呢?从斑图形成学说来讲,我们发现反应扩散方程组在计算机模拟下,可产生许多奇妙甚至匪夷所思的时空斑图;在实验科学中,我们能够设计出化学反应具有某些反应扩散方程组所预测的时空斑图;然而它们是不是真的能科学地验证生物世界中千姿百态的神奇现象,中间可能还要经过漫漫长路。当今计算机编程祖师高德纳(Don Knuth)在一次接受记者采访时说,计算机科学经过五十年激动人心的发展,也许大部分伟大的发现都已完成,而生物学呢?他认为还需要未来科学家五百年的辛勤工作!

想象一下现代物理学从牛顿出生到今天还不足四百年,生物学真的是那么难吗?而数学在生物学的发展中究竟能起什么样的作用呢?让我们来读两段现任英国皇家学会会长罗伯特• 梅(Robert May)2004 年在美国《科学》杂志一期生物数学专刊上的文章《数学在生物中的使用和滥用》。梅爵士本人正是在二十世纪七十年代研究生物种群模型时,因发现了差分方程的混沌现象而成名。他说:数学在自然科学中的使用,以超简略的方式描述,那就是经典的布拉赫(Tycho Brahe,1546-1601),开普勒(Johannes Kepler,1571-1630) 和牛顿(Isaac Newton,1642-1727) 序列:观察到的事实,与观察相吻合的潜在规律,解释规律的基本原理。(A paradigmatic account of the uses of mathematics in the natural sciences comes, in deliberately oversimplified fashion, from the classic sequence of Brahe, Kepler, Newton: observed facts, patterns that give coherence to the observations, fundamental laws that explain the patterns.)这里需要解释一下,所谓布拉赫,开普勒和牛顿序列是经典天体力学历史上的一段故事。丹麦贵族布拉赫是他的时代中最伟大的天文学家,他花了几十年时间进行天文观测,积累了大量观察数据和资料。德国科学家开普勒是布拉赫晚年助手,布拉赫临终前将自己多年积累的天文观测资料全部交给了开普勒。开普勒潜心研究这些数据,特别是火星轨道运行规律,在1609 年出版了他的天体运行三大定律。然而开普勒的定律虽然基本正确,但可以说是猜测出来的经验规律。最终是牛顿应用他的微积分在数学上证明了开普勒三大定律,从而奠定了天体力学的理论基础,也完满地完成了从布拉赫开始的这一段科学探索。梅正是引用这段典故来说明科学研究的一般进程。

布拉赫

布拉赫

开普勒

开普勒

牛顿

牛顿

那么生物学的发展现在到了哪一阶段呢?数学在其中起了什么作用呢?梅教授举了目前倍受关注的人类及其他生物基因组的工作为例。他认为,在这项识别DNA 的双螺旋结构和它的作用的探索中,经典数学物理起了中枢作用。在下一个关键步骤中,生物化学的进展使得三十亿个碱基长的人类基因组被切割成可处理的分段。而把基因组分段重组得到最后的完整人类基因组,需要难以想象的大量的计算能力和复杂的软件,这本身也需要新的数学。然而这种基因组工程仅仅是生物上的布拉赫阶段而已!目前对各种基因组进行识别整理的工作,正是下一个开普勒阶段,其中也有大量优美的数学参与。我们才刚刚开始(如果确实开始了的话)最终的牛顿阶段,来考虑这些模式和规律背后更加深刻的演化问题。在这牛顿式的索求历程中,数学模型会以与前面阶段不同的方式出现,各种关于生物机理的猜测将用数学术语来明确,而结果会用来与观察到的模式和规律进行比较测试。本文所介绍的反应扩散方程组数学模型正是在从上一世纪后期到今天生物学日新月异大发展的背景下,理论生物学家,数学家,物理学家和化学家一起对于生命的奥秘这一人类最大问题,所做的一种猜想或者模拟。揭开生命真正完全的奥秘,也许悲观如高德纳(他无疑是我们这个时代的智者之一)还要五百年,还是能在二十一世纪这被称为生物学世纪的百年中出现下一个牛顿呢?然而有一个规律是非常清楚的:在新的世纪,面对新的科学挑战,完成这一使命的科学家将不能仅仅是数学家,物理学家,化学家或者生物学家,而必须是各个科学分支的通才全才,……让我们回到牛顿时代,简单地称为科学家。在二十世纪前,科学家并无过于明确的分工,只是随着科学分支的逐渐庞大和细化,才出现了不同称谓,甚至在二十世纪下半叶,各学科间都各自发展,不相往来。然而,合久必分,分久必合,新的科学正是在各个传统科学的交叉点。下一个牛顿也许就在今天的青少年一代中间。

最后我们以牛顿近三百年前的哲言做结语,今天听来仍有其现实意义:我不知道世人对我看法如何,我只觉得我好象是个在海边嘻戏的小男孩,有时钻入水里,找到一块光滑的鹅卵石或者漂亮的贝壳,而真理的广阔海洋就在我的面前仍然未被发现。<完>

参考文献

Baker, R.E., Gaffney, E.A., Maini, P.K., Partial differential equations for self-organization in cellular and developmental biology. Nonlinearity, 21, (2008),R251-R290.

C. Darwin, Origin of Species. Gramercy, 1995 ( 原作于1859 年发表).

Doernberg, D. Computer Literacy Interview with Donald Knuth. December 7th, 1993.

I. R. Epstein, and J. A. Pojman, An Introduction to No linear Chemical Dynamics. Oxford University Press, 1998.

K. Shigeru, and M. Takashi, Reaction-Diffusion Modelas a Framework for Understanding Biological Pattern Formation. Science, 329, 1616-1620, (2010).

R. M. May, Uses and abuses of mathemtics in biology. Science, 303, 790-793, (2004).

J. D. Murray, Mathematical Biology. Third edition. I. An Introduction. Springer-Verlag, 2002; II. Spatial Models and Biomedical Applications. Springer-Verlag,2003.

欧阳颀, 反应扩散系统中的斑图动力学。上海科技教育出版社,2000 年。

欧阳颀, 非线性科学与斑图动力学导论。北京大学出版社,2010 年。

I. Stewart, Life's Other Secret: The New Mathematics of the Lliving World. Wiley, 1999.

Watson, J.D. and Crick F.H.C., A structure for Ddeoxyribo Nucleic Acid. Nature, 4356, 737-738, (1953).

Turing, A.M., The chemical basis of morphogenesis. Philosop hical Transaction of Royal Society of London,B237, (1952), 37-72.

本文选自《数学文化》第2卷第4期,本文基于作者2004 年和2005 年在美国和中国多所大学、高中所做的通俗科普报告;作者的研究工作得到美国国家自然基金DMS-0314736,EF-0436318,威廉玛丽学院及黑龙江教育厅海外学人科研(合作)项目支持。

点击这里,您还可以阅读: