大学

蔡天新 / 文

或许,大学时光是我们在弥留之际依然能够记得的。

——题记

1

1978 年有两批大学生入学,分别是在春季和秋季,那便是尽人皆知的 77 级和 78 级。据有关方面统计,两批录取的人数分别为 27.8 万和 40 万,而录取率各为 4.9% 和 6.6%,这还是有些省份高考初试后的数据。我因为头一回政审没有通过,第二回才被录取。两次高考之间,我和许多人的人生有了一次转机,即家庭出身栏由 “地主”、“富农”改为 “干部”或“群众”了。

那年全国所有大学 78 级入学时间都晚了一个来月,山东大学的新生报道时间是在 10 月 6 日和 7 日,多数同学选择第一天到校。我来时正值高峰,敞篷卡车很快装满了新同学。记得同车有位江西上饶来的同班叫王春生,才一米六出头,是我们班个头最小的。但他却是在城市里长大的,从没听说过我的故乡小县。

|

| 山大趵突泉校区校友门(齐鲁大学原址)。作者摄 |

那时山东大学分新老两个校区(如今已分别改名中心校区、洪家楼校区,还增加了趵突泉校区和千佛山校区),外文系、物理系、生物系和校长楼在洪家楼(村名),那附近有一家令人羡慕的电影院,还有一座塔尖高耸的天主教堂。这是我见到的第一座教堂,历史悠久,是中国三大天主教堂之一。

虽说那会儿这座教堂还处于关闭状态,以后我也没有机会进入内部,却让我第一次比较确切地感觉到宗教的存在。即便后来我遍游世界各国的著名教堂,仍对它抱有最初的美好印象。而包括数学系和中文系在内的多数系在新校,这对我来说很重要,因为如果没有与中文系同学的交流,我后来也许不会在诗歌创作方面走得太远。

到校以后,我被一位学长领到寝室,是在数学系行政楼三楼。因为宿舍不够用,临时用作寝室,结果我们自控班一住就是两年。原本是两间连通的办公室,每个房间只够放四张床,把一扇门关死了,就多放了一张床,共住了十八位男生。同一层楼还有两个单间的办公室各住八位男生,楼道里有卫生间,但没有淋浴房。全班四十位同学,三位最年长的或住济南家中,或学校另行安排。那时数学系男女生比例严重失调,班里仅有的三位女同学住女生宿舍,她们中最年轻的也比我大了三岁。

我睡上铺,下铺的闫庆旭来自烟台招远农村,那年二十三岁。最年长的老丁出生于 1948 年,年纪刚好比我大一倍,而老常和老梁分别是两个和三个孩子的父亲了。虽说如今招远是黄金之都、全国百强县,却与闫家无关。闫父早亡,庆旭是一家四兄弟的老大,因为三兄弟同时考上大学而上了报纸。老闫说话幽默也容易着急,口齿不太清楚。但他爱好文学,说起自编的快板书来十分流畅。

与我邻床的是来自泰安的班长蔡林,他的下铺黄其民是潍坊昌乐人。其民从当年流行的相声《宁波话》里为我取了绰号 “来法”,隔着走道与其民对床的刘筱毅是烟台牟平县委书记的儿子,对那时的我来说已经是高干子弟了。他与同乡杨新波身高都在一米八以上,让我初次见识了山东大汉的形象。有趣的是,大学时从没有担任班组干部的其民和筱毅后来都从政,分别担任河南计划生育干部管理学院副院长和北京信息科技大学党委副书记。

那时蔡林二十出头,不仅人长得帅,还有一副好嗓音,教会了我们不少谷建芬年代的流行歌曲,几乎包办了文艺委员傅国华的工作。大学期间尤其最后两年,我们寝室时有漂亮女孩来访,多数是来找班长的,我对一位在宝鸡当兵的青岛姑娘印象深刻。后来蔡林做了系学生会主席,且在校田径运动会上能拿名次,专项是撑杆跳,与他结伴练习的居然是文艺委员小傅同学。

蔡林不仅有一副好身材和好嗓音,还善于交际,我认为他更适合做行政工作,没想到毕业后他去了北京,进了中关村的自动化研究所。多年以后,我在太平洋彼岸见到蔡林,那会儿他是来美国探亲,住在硅谷,正处在人生的低谷。迫于生计,蔡林后来在圣何塞读了一个计算机硕士学位,我还是他的推荐人之一呢。

后来蔡林终于成就了他的美国梦,用他的话说,品尝到了做百万富翁的滋味。虽然蔡林带我游览过美丽的斯坦福大学和旧金山金门大桥,也曾在湾区他的别墅里宴请我和众多校友,且三地都有留影或合影,但留在我脑海深处的,依然是大学时代那个精练能干的帅哥形象。

寝室里有五位外省同学,最有趣的要数福州来的黄卿光。他口齿伶俐,是我们班的活宝之一,经常模仿老闫,在熄灯后取笑他,逗得大家哈哈大笑。这多少与方言有关系,我后来了解到,山东方言分为三片,包括济南在内的中北部地区属冀鲁官话,包括青岛在内的胶东半岛属胶辽官话,而包括曲阜在内的南部地区属中原官话。有些个别的词语发音很有趣,比如胶东话 r 发 y 音,因此 “人”、“热”发“银”、“耶”音,而鲁西南人 “睡觉”要说“费觉”。

在那些夜晚,我明白 “媳妇”在不同的地方有不同的含义,“对象”和 “家属”作为妻子、老婆的代名词虽有些刺耳,却是北方话而非山东话特有。我还看见本命年的男人穿红裤衩,甚至自个儿也养成光膀子睡觉的习惯。有意思的是,老闫对卿光的取笑不太在意,而对有些同学的取笑却很在意。而卿光虽然汉语说得顶呱呱,英语却结结巴巴。由此我得出结论,母语说得太流利了,会影响外语的学习。

后来,这个论断在其他人身上也得到验证。不过,我一直生活在中国,而卿光后来却留学去了澳洲。新千年的一天,我从南美的阿根首都布宜诺斯艾利斯飞抵悉尼与他重逢,那时他在一所大学做博士后研究,多次延期仍没有找到满意的工作。最后,他干脆放弃了学术生涯,转而从事娱乐业。

再来说说老闫,他研究生毕业后回到故乡烟台,先后在两所大学任教,结婚生子后又恢复单身,并曾在巴黎第六大学访学一年。四十三岁那年,他考入中科院数学与系统科学研究院读博,毕业后留在首都任教地质大学。2009 年夏天,老闫在参加他指导的研究生论文答辩后的例行聚餐时,因饮酒和疲劳导致心源性心肌梗死,抢救无效去世,年仅五十四岁。

老闫的前妻、弟弟们和在京的一位同班同学参加了追悼会,而他留学美国的独生女儿未能赶回送别。留在记忆里的永远是我写出第一首诗的那天早晨,老闫阅后一副惊讶不已的表情。他在天国应不会孤单,因为此前已有两位同班同学先行一步。或许,大学时光是我们在弥留之际依然能够记得的。不过,后来有次在班群里聊天,我却发现彼此间的政治信仰差异很大。

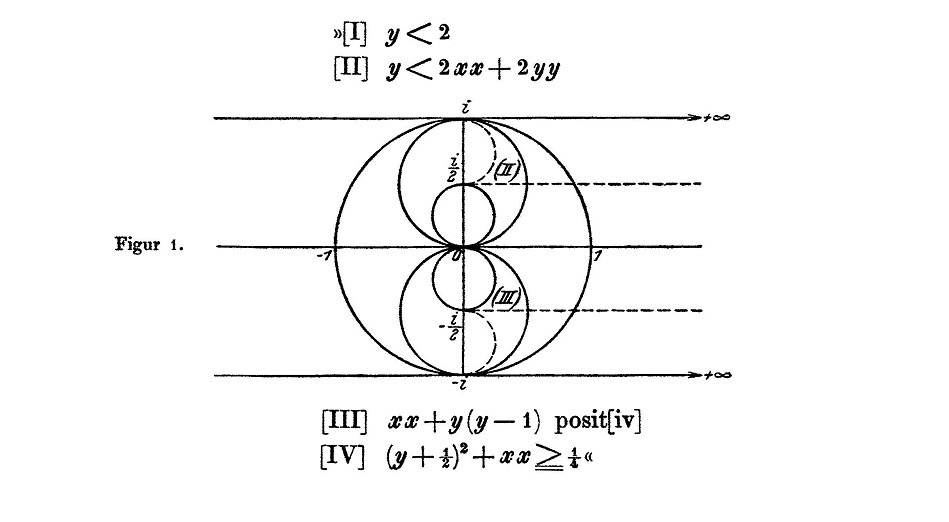

2

回顾历史,世界上最早的准高等学府 Musaeum 诞生于今天埃及的港市亚历山大,不过它并非近现代意义的大学,而是介乎博物馆、研究院和大学之间,还包含一座著名的图书馆,因此也被译成博学园。亚历山大是亚历山大大帝建立的希腊化城市,他在巴比伦暴病身亡后,埃及被他的将军托勒密统治,并建立起新的王朝,定都亚历山大。这所大学是公元前 3 世纪由托勒密一世或二世创建,里面有研究室、解剖室、天文观测台、演讲厅、剧场和餐厅,以及上千名研究和工作人员。

博学园里最著名的学者有欧几里得、阿基米德、埃拉托色尼、帕波斯和阿利斯塔克1等,还有一些知名诗人和医生,他们领取税后薪水和免费膳食。有人赞其兼有法兰西学院、普林斯顿高等研究院和大学的功能,可惜在 3 世纪的一场大火中毁于一旦。至于 Musaeum 这个词,后来率先在法语中演变成博物馆(Muséum)。而 University 的拉丁词根来源于 universitas magistrorum et scholarium,意为 “教师与学者的团体”。

公元 859 年,在摩洛哥的文化名城菲斯成立了卡鲁因大学,它是一座清真寺,由一位商人的女儿创建。至今仍设有伊斯兰法律、语言和文学、神学和哲学学院,是吉尼斯认可的世界最古老的可颁发学位的大学。970 年,开罗也建造了一座宣传什叶派思想的爱资哈尔清真寺。十八年以后,它变成爱资哈尔大学,主要教授伊斯兰律法、神学和阿拉伯语,后来增加了哲学、农学、工学、理学、商学和艺术学。如今仍是阿拉伯学和伊斯兰学的主要研究和教学中心,吸引了包括中国在内七十多个国家的学生,招生规模约十二万人。

到了 11 世纪中叶,底格里斯河畔的巴格达创办了尼采米亚大学。这是由塞尔柱王朝首相尼扎姆·穆勒克主持,耗费巨资建成的,并以首相名字命名。穆勒克是数学家兼诗人海亚姆的密友,后来他被政敌刺杀,葬于今天伊朗的伊斯法罕。2014 年初春,我冒险来到巴格达,曾计划去探访这所大学(已与著名的智慧宫合二为一),可惜未能如愿。

在意大利,11 世纪末诞生了欧洲第一所大学—博洛尼亚大学。之后,在 12 世纪中叶,法国有了巴黎大学,实行学院制,由不同专业的学生和导师组成;巴黎大学的模仿者是英国的牛津大学(1167 年)。之后,牛津的一批老师另立门户,创建了剑桥大学(1209 年),因为出了牛顿而后来居上。

之后,在西欧和中欧,各地相继创办了大学,比如萨拉曼卡(西班牙,1218 年)、布拉格(捷克,1348 年)、维也纳(奥地利,1365 年)、海德堡(德国,1386 年)、卢万(比利时,1425 年)、莱顿(荷兰,1575 年)。但这些天主教或新教的大学,把主要教学精力放在维护自己正宗的教义方面,将新科学拒之门外,尽管当时的科学之风已席卷欧洲大陆。

1694 年在德国东部创建的哈雷大学被认为是第一所现代意义的大学,虽然它也是由路德会教徒创立,却不理睬任何教派的教义,而重视对科学、知识进行理性的、客观的探讨。也是在这所大学里,开始用德语授课,代替了传统深奥的拉丁语,相继出现了数学家康托尔、物理学家韦伯和赫兹等。

这些革新思想在建成于 1737 年的哥根大学得到更为充分的体现和实施,后者随之诞生了数学王子高斯、黎曼、以希尔伯特为首的哥根学派和量子力学,一跃成为全世界最顶尖的高等学府。那以后,欧洲的大学成为学习和研究现代学问的地方,在课程设置和行政管理方面也变得世俗化,现代的学术自由标准开始出现。

在西半球,第一批大学并非美国的哈佛(1636 年)、威廉·玛丽(1693 年)、耶鲁(1701 年)、普林斯顿(1746 年)或哥伦比亚(1754 年),更非加拿大的多伦多(1827 年),而是在伊比利亚美洲,即加勒比海多米尼加的圣多明各(1538 年)和墨西哥的米切肯(1540 年)。

不过很快,美国的大学开始仿制德国模式,尤其是 1862 年林肯总统批准 “莫里尔法案”2以后,高等学校如雨后春笋般涌现,麻省理工、康奈尔、伊利诺伊、俄亥俄、威斯康星和明尼苏达大学便是这个法案的产物。值得一提的是,这个法案连同废除奴隶制和《宅地法》都是南北战争期间北方政府不得不采取的措施。与此同时,欧洲的大学也逐渐脱离教会,改由国家拨款,各类自然科学、人文和社会科学专业被列入必修课程。

而在东方,5 世纪印度比哈尔邦的那烂陀寺可能是最古老的大学,也是玄奘取经的地方,据说鼎盛时期每天有一百多个讲坛。“那烂陀”在梵文中的意思是 “莲花给予者”,而莲花在古印度象征着知识。至于现代意义的大学,要数 1724 年创办的圣彼得堡大学(停办后于 1819 年复校)和 1755 年创办的莫斯科大学。此外,便是东京大学(1877 年)和京都大学(1897 年)。

中国最早一批大学出现在 19 世纪末,包括北洋大学(天津大学,1895 年)、南洋公学(交通大学,1896 年)和京师大学堂(北京大学,1898 年)。山东大学创办于 1901 年,前身是山东大学堂,是京师大学堂之后的第二所公立大学。至于较早成立的武汉大学(1893 年)和浙江大学(1897 年),其前身是书院。

|

| 山大中心校区主楼新知楼。作者摄 |

此外,还有一些教会大学。其中,最早的要数 1879 年在上海创办的圣约翰大学,全部用英语上课。它与民国时期其他教会大学如燕京、辅仁、齐鲁、金陵、东吴、之江等一样,在 1952 年被遣散,尔后消失。其中,济南的齐鲁大学校址被山东医学院接收,1985 年改名山东医科大学。2000 年,它与山东工业大学并入山东大学,成为趵突泉校区和千佛山校区。

3

以上我对大学的了解,来自书本或旅途。事实上,我后来游历了其中的绝大多数,写作并出版了剑桥和哥根这两座名校的游学记,还有囊括诸多名校的《美国,天上飞机在飞》。不过,我本人对大学的最初印象来自 “文革”期间一部叫《决裂》的电影。故事讲的是江西一所农业大学,一位教授对牛弹琴似的给学生讲授马尾巴的功能。显而易见,那是对大学的一种嘲讽。

记得当年父亲写字桌的玻璃台下面,摆放着他在原北京大学红楼拍摄的照片。1952 年院系调整后,北大从景山公园东侧迁至燕园(燕京大学旧址),红楼则被北京政法学院(现中国政法大学)接管。如今,红楼又成了中国新文化运动纪念馆。可惜父亲没有西南联大的留影,因此我在上大学之前,并不知道那所闻名遐迩的大学的存在。

“文革”期间,在东北松花江畔插队的兄长被贫下中农推荐,成为一名工农兵大学生,就读于牡丹江师范学院中文系,但他却从来没有给我看过一幅校园照。事实上,毕业以后他又响应毛主席的号召,返回从前下乡的隶属方正县的那个生产大队。因此,我来山大报到以前,只在照片上见到过民国年代的北大红楼。另外,就是上大学路过杭州时,我曾走过浙大玉泉校区门口,远远地瞧见大草坪上竖立的那尊巨型毛泽东像,无疑那也是浙大留给我的第一印象。

后来我才知道,最早在户外竖毛泽东像的是清华,落成于 1967 年秋天,提议者为建筑系美术老师程国英3。后来,全国各地尤其大学纷纷模仿。标准的尺寸是,像高 7.1 米,底座 5.16 米,总高 12.26 米。每个数都有含义,其中 5.16 是象征着 “文革”开始的纲领性文件 “五·一六”通知发布的日子,另外两个数是党和领袖的生日。

“文革”结束以后,开始了拨乱反正,对领袖大规模的个人崇拜逐渐停止,各地陆续拆除毛泽东像。清华拆除的时间是 1987 年盛夏。目前仍有三十来所大学的毛泽东像保留下来,其中一半在北京、上海和湖南。浙大塑像落成于 1969 年 12 月 26 日,是浙江省内仅存的两尊塑像之一,另一尊在萧山棉纺厂。

何为 “大学”和“大学的使命”?多年以后,作为一名青年教师的我,才开始思考这个问题。相传春秋末期的曾子曾作《大学》,乃《礼记》中的一篇,后来被朱熹确立为 “四书”之一,主要却讲述修身、养性、齐家、治国、平天下。而如今上级主管部门指示曰,大学的任务是培养人才、科学研究、服务经济和引领文化。

不过,我在英国哲学家怀特海晚年的著作《科学与现代世界》里找到另一个答案:“世界历史的每一个时代,都有富于头脑的人在孜孜不倦地致力于建立普遍性的原则。”我想大学的主要责任就是继承这种传统,作为一种文化遗产而广泛传播,并使之流芳百世。遗憾的是,我们并不总是这么做。

在那篇从未正式发表的文章《大学的使命》里,我这样写道:“大学寄托了年轻人的梦想,也是社会稳定和进步的力量,它保存、传播和丰富了人类的文化,推动历史的车轮向前。随着时间的推移,上大学在中国变得越来越容易了,与此同时,仅仅为获取文凭的人也越来越多。大学收容了没有学习动机的学生,等于商场里进来无心采购的顾客。

“良好的开端是成功的一半。新生第一年是一个非常特殊的阶段。大学应开设介绍学校学术、人事、生活诸方面的讲座,对新生进行计划周密的入学教育。这项活动应得到全体教师的支持而不是作为例行公事。校长应如同关心历届毕业校友(这些人中有各式各样的大人物)那样地充分关心新生,而不仅是在开学典礼上做千篇一律的报告。新生应有机会与老师、学长讨论自己的学科。”

可是,在我读一年级的时候,并没有或极少得到这方面的关怀。幸运的是,学校聘请了一位外籍老师露西教我们英语口语,我因此学会了汉语之外的另一种表达方式,这为我后来的游学和世界之旅打开了方便之门。而大学的滋味,依然留待我自个儿细细品味。

注释:

莫里尔法案,即土地赠予学院法案,以提案人、佛蒙特州国会议员莫里尔命名。该法案规定各州为每位国会议员拨三万英亩土地,所得收益用于建设农机学院。

程国英(1922—1968 年),哈尔滨人,毕业于中央美术学院油画系。1968 年 11 月 12 日,他在清华园荷花池南侧土坡上自缢身亡。

|

编辑推荐: 本书既是一个少年大学生的成长史,也记录了他学理从文、文理兼修的心路历程,是继《小回忆》之后,作者的又一部回忆作品。 蔡天新教授曾是少年大学生,24 岁获山东大学博士学位,他对大学期间学习、生活、远游的回忆把我们带入了一个热情飞扬的岁月。 |

|

内容介绍 《我的大学》是一部以随笔的形式写成的大学回忆录,由 32 篇随笔组成。作者作为 78 级大学生的一员,经过了千军万马过独木桥的考验,进入山东大学数学系学习,在山大完成了本科、硕士、博士阶段的学习,度过了人生中宝贵的青春年华,走上了数学研究和文学创作之路。 |

|

作者介绍 蔡天新,浙江台州人,山东大学理学博士,浙江大学数学学院教授。也是位诗人、随笔和游记作家,近作有诗集《美好的午餐》《日内瓦湖》,随笔集《轻轻掐了她几下》《从 A 数到 Z,我心仪的城市》,旅行记《美国,天上飞机在飞》《里约的诱惑——回忆拉丁美洲》,摄影集《从看见到发现》,童年回忆录《小回忆》,以及《数学传奇》《数学简史》等,主编《现代诗 110 首》(三卷),《漫游之诗》、《冥想之诗》。他的文字被译成 20 多种语言,并有 10 多种外版著作问世。蔡天新在上大学的路上第一次见到火车,如今足迹已遍及每个省市和 100 多个国家。2013 年,他获得贝鲁特纳吉·阿曼(Naji Naaman)诗歌奖。2015 年,他入选首届 “杭州十大创新力人物”。2018 年,他的著作《数学传奇》获得国家科学技术进步奖。 |