罗素的 “大罪”——《数学原理》

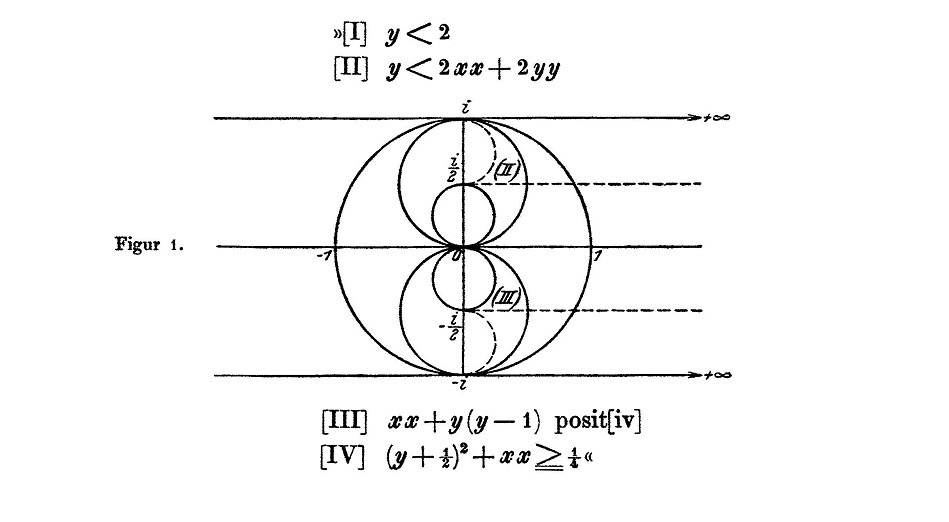

擅写短诗的古希腊诗人卡利马科斯(Callimachus) 曾经言道:“一部大书便是一项大罪”[注一]。1959年,英国哲学家罗素(Bertrand Russell) 在《西方的智慧》(Wisdom of the West) 一书中引用了这句话,并“谦虚”地表示,“以罪而论,这是一部小书”(as evils go, this book is a minor one);1982年,印度裔美国科学史学家梅拉(Jagdish Mehra) 在《量子理论的历史发展》(The Historical Development of Quantum Theory) 一书中也引述了这句话,且跟罗素一样“谦虚”,表示以罪而论,他那部也是小书。

其实,梅拉那部书是很大的,6卷9册5,000多页,恐怕是有史以来最大的科学史专著,照卡利马科斯的说法,罪是小不了的。倒是罗素的“谦虚”还稍有些道理,因为《西方的智慧》并不是他最大的书,他有一部大得多的书叫做《数学原理》(Principia Mathematica),3卷近2,000页,那才是“大罪”。不过那恐怕不是书之罪,而是书带给作者的罪——那部大书着实让作为主要作者的罗素受了“大罪”。

那“大罪”从写作之初就开始了。

|

| 伯特兰·罗素(1872-1970) |

罗素年轻时雄心勃勃,二十出头就立下宏愿,要写两个系列的“大书”:一个涵盖所有的科学领域; 另一个涵盖所有的社会学领域。他并且畅想:一个系列将从抽象出发,逐渐向应用靠拢,另一个系列则从应用出发,逐渐向抽象靠拢,最终交融成一个巨无霸系列。罗素后来确实算得上著作等身,但年轻时的这个宏愿实在是远远超出了任何个人的能力,终其一生也未能实现,而只在某些局部领域中取得过局部成果。如果要在其中找出一个努力得最系统的,那恐怕是数学。

1897年,25岁的罗素撰写了一本关于几何的书:《论几何的基础》(An Essay on the Foundations of Geometry),随后又开始构思一本有关数学基础的书:《数学的原理》(The Principles of Mathematics)。这本中译名仅一字之差,英文名也有些相近的书是《数学原理》的前身。仿佛在预示《数学原理》将要让罗素受“罪”,《数学的原理》一起头就不顺利,几次努力都止于片断。这一局面直到1900年8月罗素在巴黎国际哲学大会(International Congress of Philosophy) 上遇见意大利数学家皮亚诺(Giuseppe Peano) 才有了被他称为“智力生活转折点”(a turning point in my intellectual life) 的改变 [注二]。

皮亚诺是研究数学基础的先驱人物之一,在思维方式乃至所采用的数学符号等方面都对罗素有着巨大影响。在这种影响下,《数学的原理》的写作大为“提速”。那年的最后三个月,罗素几乎以每天10页的速度推进着,年内就完成了数十万字的文稿 [注三]。在那段被他称为“智力蜜月”(intellectual honeymoon) 的时期里,他不仅写作神速,而且每天都感觉到比前一天多领悟了一些东西。

但好景不长,“智力蜜月”随着新世纪的到来很快就终结了:1901年春天,罗素发现了著名的罗素悖论(Russell's paradox)[注四]。这个以他名字命名的悖论如今已是罗素头上的一道光环,当时却着实让人消受不起,对撰写中的《数学的原理》,乃至对整个数学基础研究都造成了冲击。罗素在剑桥大学三一学院(Trinity College) 时的老师、著名哲学家怀特海(Alfred North Whitehead) 在得知这一悖论后,引了勃朗宁(Robert Browning) 诗歌《迷途的领袖》(The Lost Leader) 中的一句“愉快自信的清晨永不再来”(Never glad confident morning again) 作为“赠言”寄给了罗素。

罗素悖论使本已接近完成的《数学的原理》的出版推迟了两年左右,但即便如此也未能解决罗素悖论。这一点让罗素深感沮丧,在给一位朋友的信中称《数学的原理》为“一本愚蠢的书”(a foolish book),甚至表示一想到为这样一本书花费了那么多时间就感到羞愧。不过那时候,真正的“大书”《数学原理》的撰写早已展开(1900年底左右就启动了),彻底解决罗素悖论的任务被顺理成章地转移到了《数学原理》上。

《数学原理》的作者阵容比《数学的原理》扩大了一倍:在罗素的动员下,怀特海成为了合作者。怀特海对数学基础也有浓厚的兴趣,曾于1898年撰写过一本标题为《泛代数》(A Treatise on Universal Algebra) 的著作,且有续写的想法。罗素自己的最初打算则是将《数学原理》写成《数学的原理》的第二卷。不过,这两位想写“续集”的作者“强强联合”的结果,是各自抛弃了“前集”,写出了一套篇幅和深度都远超“前集”的独立著作。

合作之初,罗素和怀特海对工作进展有一个很乐观的估计,认为一年左右即可完成,但罗素悖论的出现将这一估计扫进了垃圾箱,《数学原理》的实际耗时约为十年,比当初的预计高了一个数量级。而比耗时增加更受罪的,则是罗素悖论似乎在嘲弄着罗素的直觉和智力。在很长一段时间里,罗素始终觉得罗素悖论是一个“平庸”(trivial) 的问题,却偏偏绕不过,也突破不了。这种不得不把精力花在自己认为不值得的地方,且还像掉进了无底洞一样看不到尽头,无疑是很受罪的感觉。

除了遭遇像罗素悖论那样技术性的“拦路虎”外,撰写《数学原理》的十年间罗素在生活上也颇受了几桩“罪”。

第一桩跟个人兴趣有关,起因于怀特海夫人伊夫林·怀特海(Evelyn Whitehead),而且发生得很突然。怀特海夫人年轻时经常被类似心绞痛的病痛所折磨,1901年上半年的某一天,罗素亲眼目睹了怀特海夫人遭受剧烈病痛折磨的情形。那情形对罗素产生了极深的影响,他从怀特海夫人孤立无助的痛苦中,深切意识到了每个人的灵魂都处在难以忍受的孤独之中。这一意识——用他自己的话说——让他感觉到“脚下的大地忽然抽走了”,使他在短短五分钟的时间里“变成了一个完全不同的人”,由撰写《数学原理》所需要的一味追求精确和分析“涣散”为了对人生和社会哲学也有了浓厚兴趣[注五]。

第二桩跟家庭有关,且同样发生得很突然。据罗素自己回忆,1902年春天的一个下午,他在一条乡间小路上骑车,忽然“顿悟”到自己已不爱结婚八年的妻子了。那是一个最符合字面意义的“顿悟”,因为在那之前他甚至没有觉察到对妻子的爱有任何减弱。连减弱都没有,突然就消失了,天才人物的“顿悟”出现在不该出现的地方时,看来是很有些可怕的。罗素的妻子爱丽丝·皮尔索尔·史密斯(Alys Pearsall Smith) 比罗素大5岁,罗素17岁时结识了她,22岁时将“姐弟恋”修成正果,“七年之痒”时因“顿悟”而陷入困境,但在爱丽丝一度以自杀为威胁的抗争下,拖了约20年才最终离婚。

第三桩则跟合作者怀特海有关。据罗素在自传中披露(那时怀特海夫妇皆已去世,从而只能算一面之词了),外人眼里冷静明智的怀特海其实常常陷入非理性的冲动,比如一方面对缺钱深怀恐惧,一方面又花钱无度; 有时候连续多日不吭一声,有时候又嘟嘟哝哝对自己横加贬低,使怀特海夫人饱受惊吓,甚至担心他会崩溃或发疯。为了帮助怀特海一家及维持在《数学原理》上的合作,自己有时也还要借钱度日的罗素小心翼翼地补贴着怀特海的家用,且还必须瞒着怀特海,以免伤他自尊心。

个人、家庭、合作者,这几乎涵盖罗素整个世界的三大因素的共同煎熬,加上论题本身的艰巨,以及罗素悖论的“拦路”,使罗素撰写《数学原理》的过程由艰苦变为痛苦。这种痛苦在1903和1904年的夏天达到了高峰。那段日子被他称为“彻底的智力僵局”(complete intellectual deadlock)。在那段日子里,他每天早晨拿出一张白纸,除午饭外,整天就对着白纸枯坐,却往往一个字也写不出,甚至焦虑地担心自己一辈子都要对着白纸一事无成了。

那些年,罗素常到牛津附近一座跨越铁路的桥上去看火车,在情绪悲观时,看着一列列火车驶过,他有时会生出可怕的念头:也许明天干脆卧轨了结此生。不过这时候,使他悲观厌世的《数学原理》却又变成了让他活下去的动力,因为每当黎明来临,他又会重新燃起希望:活下去,“也许某一天能完成《数学原理》”。

1906年之后,《数学原理》所遇到的技术瓶颈开始被突破,写作得以加速。那时候,怀特海因教书工作的羁绊无法花足够的时间在《数学原理》上,罗素开始以每天10-12小时,每年8个月左右的时间投入写作。但烦恼并未就此远离,随着手稿数量的增多,他又陷入了近乎杞人忧天的担忧之中,害怕手稿会因房子失火而被毁。

整整十年,痛苦、焦虑、悲观、担忧终于都被熬过。1910年,《数学原理》的初稿完成。在给朋友的信中,罗素很不吉利地把当时的心情形容为:一个因照顾重病患而精疲力尽的人,看到可恶的病患终于死去时的那种如释重负的感觉。

由于篇幅浩繁,罗素将手稿装了两个箱子,雇了四轮马车运到剑桥大学出版社(Cambridge University Press)。出版社对出版这部巨著的“利润”进行了评估,得出一个很不鼓舞人心的结果:负600英镑。当然,剑桥大学出版社并非唯利是图的地方,他们愿意为这样的巨著赔上一些钱,问题是600英镑在当时实在是一个不小的数目,他们只能承担一半左右——即约300英镑。剩下的300英镑怎么办呢? 在罗素与怀特海的申请下,皇家学会慷慨解囊,赞助了200英镑。但最后的100英镑实在是没办法筹措了,只能摊派到罗素和怀特海这两位作者头上,每人50英镑(相当于2006年的7,000多美元)。对于这一结果,罗素在自传中感慨地写道:我们用10年的工作每人赚了负50英镑。

大书出版了,大钱赔掉了[注六],但罗素把大书的完成比喻为重病患的死去并不恰当,书之于作者其实更像孩子之于父母,书的出版好比孩子的降生,未必是一个能让父母如释重负的时刻。事实上,罗素因这部大书而受“大罪”的历史并未就此终结。

罗素和怀特海的这部大书顾名思义,是研究数学基础的。这类研究有几个主要流派,比如以德国数学家希尔伯特(David Hilbert) 为代表的形式主义(Formalism)、以荷兰数学家布劳威尔(L. E. J. Brouwer) 为代表的直觉主义(Intuitionism),等等。罗素和怀特海这部《数学原理》也属于一个著名流派,叫做逻辑主义(Logicism),主张数学可以约化为逻辑。《数学原理》不是逻辑主义的奠基之作,却是它的高峰。在《数学原理》中,数学大厦的一部分被从逻辑出发直接构筑了出来。罗素和怀特海对此深感自豪,在向皇家学会申请赞助的信里,特别强调了这部书的精确性(exactness)、推理的缜密性(particularity of reasoning) 以及内容的完备性(completeness)。

|

| 《数学原理》对“1”的定义 |

但是,这一切并非没有代价,那代价就是推理的极度曲折和冗长。比方说,“1”这个小学数学第一课的内容在《数学原理》中直到第363页才被定义;1+1这个最简单的小学算术题直到第379页才有答案。比这种曲折和冗长更糟糕的,是《数学原理》虽然是逻辑主义的高峰,却在一定程度上背离了逻辑主义的初衷,即借助逻辑所具有的自明性(self-evidence) 来构筑数学。在《数学原理》中,罗素和怀特海引进了几条不仅不自明,甚至未必能算逻辑的公理,比如无穷公理(axiom of infinity)、选择公理(axiom of choice),以及可化归性公理(axiom of reducibility)。这其中无穷公理和选择公理在集合论中也采用,倒还罢了,可化归性公理则完全是另类。《数学原理》的这一特点——尤其是可化归性公理——遭到了猛烈批评,批评者包括第一流的数学家、逻辑学家和哲学家,几乎是数学基础研究的一个明星阵容。

比如著名德国数学家外尔(Hermann Weyl) 就质疑道,有任何具备现实头脑的人敢说自己相信这样一个不自然的体系吗? 罗素的学生,著名哲学家维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein) 也毫不客气地“叛变”了,表示数学的真正基础是像“1”那样来自算术实践的东西,而不是用几百页篇幅才能推出“1”来的《数学原理》,理由很简单:一旦《数学原理》与那些算术实践相矛盾,我们立刻就知道是《数学原理》而不是算术实践错了。确实,像“1”和“1+1=2”那样的“小学数学”果真需要像可化归性公理那样的公理及几百页的逻辑推理为“基础”吗? 这对逻辑主义堪称是致命问题[注七]。

在这一问题前首先倒下的当然就是已成众矢之的的可化归性公理。罗素自己后来也不得不承认,“没有任何理由相信可化归性公理是逻辑上必要的”,“把这一公理引进体系是一个缺陷”。但另一方面,罗素也不无感慨地意识到,很多困难似乎只有用“并不漂亮的理论”才能解决,而可化归性公理就是这种“并不漂亮的理论”的一个例子,放弃它会使得《数学原理》的很多部分——比如有关实数的部分——失去依托。在1927年出版的《数学原理》第二版的序言里,罗素表示希望由一些自己迄今未能找到的别的公理来顶替可化归性公理。

常言道:曲高和寡。推理的极度曲折和冗长使《数学原理》的读者群体小得可怜,这一点让罗素和怀特海深感失望。距离《数学原理》的出版将近半个世纪的1959年,罗素在《我的哲学的发展》(My Philosophical Development) 一书中表示读过《数学原理》后面部分的据他所知只有六人。这简直跟传说中的只有少数人懂得相对论有一拼了——而且关于相对论的传说很可能是虚的,读过《数学原理》后半部分的人却恐怕真的很少。事实上,罗素在《数学原理》发表多年之后,还不止一次遇到有人试图重复解决早已被《数学原理》解决掉的问题。

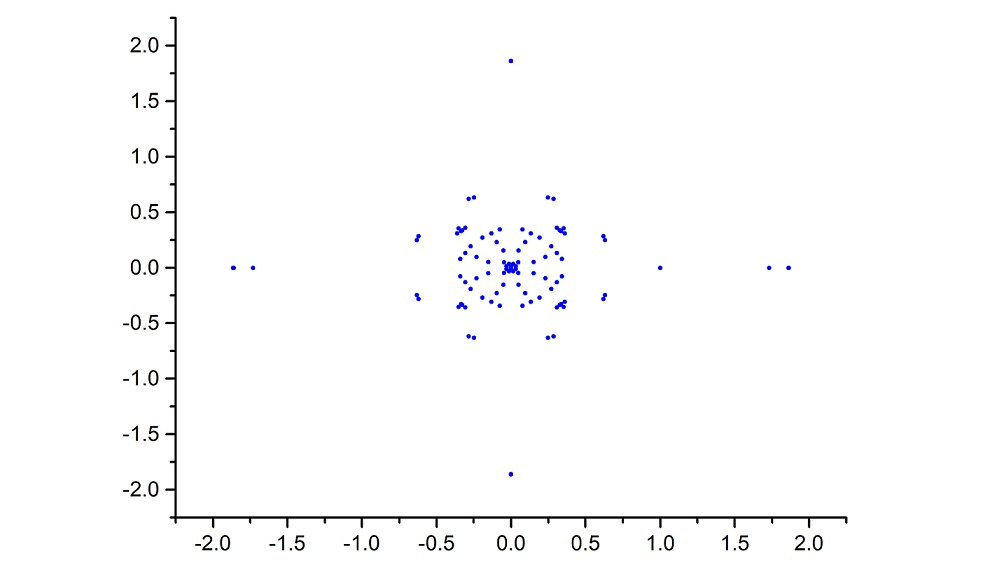

写了一部大书却读者寥寥无几,这是不幸。比这更不幸的,是那寥寥无几的读者之中,却有一人捅出了娄子。此人名叫哥德尔(Kurt Gödel),1931年,他发表了一篇划时代的论文,题为“论《数学原理》及相关体系中的形式上不可判定命题”(On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems)[注八]。那篇论文给出了著名的哥德尔不完全性定理(Gödel's incompleteness theorem),它表明像《数学原理》那样的体系假如是自洽的,就必然是不完备的——即存在一些无法证明的真命题。除此之外,那篇论文还表明像《数学原理》那样的体系的自洽性本身也是不能在体系之内被证明的。如果说可化归性公理所面临的还只是自明不自明,漂亮不漂亮的问题,那么哥德尔不完全性定理对《数学原理》的冲击可就有点颠覆性的了。因为在早年,几乎所有研究数学基础的人都默认数学体系应当是自洽和完备的,比如我们前面提到过的,罗素和怀特海在为出版《数学原理》而向皇家学会申请赞助的信里,就强调了《数学原理》的完备性 [注九]。

罗素曾感慨很多困难似乎只有用“并不漂亮的理论”才能解决,现在哥德尔告诉他,甚至在那“并不漂亮的理论”里,困难依然存在。这对罗素和他所执着的逻辑主义都是一个沉重打击,用罗素自己的话说,“我一直希望在数学中找寻的壮丽的确定性失落在了令人困惑的迷宫里。”这也许是比10年的苦干和负50英镑的“赚头”更让罗素受罪的。

不知是否是受罪所致,罗素在厚厚的自传中只有两处提到哥德尔,且不无“差评”。其中一处认为哥德尔相信天堂里有一个永恒的“否”字,真正的逻辑学家在死后可以遇到(罗素自己似乎提前遇到了)。罗素将之称为哲学上的“德国偏见”(Germany bias),并表示了失望 [注十]。另一处则是援引了自己给一位“女粉丝”的信[注十一]。那位“女粉丝”盛赞了《数学原理》,罗素在信中感谢道:“哥德尔的追随者几乎使我相信为《数学原理》所花的20人年(man-years) 已成浪费,那书也最好被忘记,发现您并不这么看是一种安慰。”——说是安慰,也不无酸楚吧。

但更酸楚的是英国数学家哈代(Godfrey Harold Hardy) 在名著《一个数学家的辩白》(A Mathematician's Apology) 中转述的罗素的一个噩梦——那是从罗素本人那里听来的:公元2100年,剑桥大学图书馆的管理员拿着一个桶巡视在书架间,他要把没用的书扔进桶里处理掉,管理员的脚步在三本大书前面停了下来,罗素认出了那正是自己的《数学原理》,而且是最后幸存的一套。管理员把那三本书从书架上抽了出来,翻了翻,似乎被数学符号所困惑,然后他合上了书,思索着是否该扔进桶里……

哈代的转述没有结局,也许到这里罗素被惊醒了,未能“看到”结局。不过我对结局倒是毫不悲观,科学史从来也不是如政治史那样“成王败寇”的历史,《数学原理》虽未能实现将数学约化为逻辑的梦想,作为一次可敬的尝试无疑是该被铭记的。事实上,哪怕像哥德尔不完全性定理那样对《数学原理》造成沉重打击的研究,它以《数学原理》作为表述框架本身也是《数学原理》对数学发展的一笔该被铭记的贡献。因此,若让我来为罗素的噩梦想象一个结局的话,我愿相信公元2100年的图书管理员的决定会是明智的,起码会不亚于罗素那位20世纪的“女粉丝”——那位“女粉丝”说过:“只要文明还存在,并且珍视伟大智者的工作,它 [《数学原理》] 就不会被遗忘。”

注释

这句名言的另一种译文是“大书,大恶”,希腊原文则为“μέγα βιβλίον μέγα κακόν”。

罗素在自传中将国际哲学大会的时间记为了1900年7月。

这是粗略折合成了中文字数,罗素自己的估计是约20万个“词”(word)。

罗素悖论是关于集合 {x|x∉x} 的悖论,由于这个集合是由所有不是自身元素(即 x∉x) 的集合组成的集合,它本身是否是自身元素就成了悖论。

有人——比如英国数学史学家格兰坦·吉尼斯(Ivor Grattan-Guinness) 在《寻找数学的基础:1870-1940》(The Search for Mathematical Roots,1870-1940) 一书中——猜测罗素可能暗恋怀特海夫人。这一猜测若属实,则罗素因目睹怀特海夫人的痛苦而“变成了一个完全不同的人”,以及后文即将提到的他“顿悟”到自己已不爱结婚八年的妻子之事或许都会更容易理解些——但当然绝非必需。

《数学原理》共分三卷,初版时间分别为1910年、1912年和1913年。该书原本还计划包含一个有关几何的第四卷,由怀特海主笔,但未能完成。据信怀特海曾积累过数量可观的草稿,但在去世之后被依照其遗愿销毁了——同时被销毁的还有《数学原理》写作期间罗素给他的绝大多数信件。

值得一提的是,这些反对意见罗素和怀特海自己也多少预见到了(毕竟,花几百页的篇幅才推出“1”来的人是很难不预见到这些反对意见的)。在《数学原理》第一卷的序言里,他们写道:“在数学上,最大程度的自明性(self-evidence) 通常并不在开头,而是出现在后面某个地方; 因此抵达那个地方之前的早期推理与其说是因结论可以从前提中推出而提供了相信结论的理由,不如说是因正确的结论能从中推出而提供了相信前提的理由。”对于公理的不够显而易见,这可以算是一种辩白,不过终究不是很有力,因为自明性如果出现在后面——比如出现“1”的地方,那么也许确如维特根斯坦所说的,应该那里才是数学的真正基础。

哥德尔去世后,他的遗物中有一套标有日期1928年7月21日的《数学原理》——那一年哥德尔22岁。不过有趣的是,哥德尔并不在罗素所说的读过《数学原理》后面部分的六人之列(因罗素提到那六人三人为波兰人,三人为得克萨斯人,而哥德尔是奥地利人,到美国后也不曾在得克萨斯定居过),不知是罗素的遗漏、有意忽略、还是确实认为哥德尔没读过《数学原理》的后面部分。

罗素和怀特海所强调的完备性从字面上讲,是涵盖范围很广阔这一意义上的完备性,但在涵盖范围之内,则如哥德尔之前几乎所有研究数学基础的其他人一样,默认了不存在无法证明的真命题这一意义上的完备性。这后一种完备性恰恰因为前一种完备性,即涵盖范围很广阔,而被哥德尔不完全性定理所颠覆。

在罗素对哥德尔的这一“差评”中,著名物理学家爱因斯坦(Albert Einstein) 和泡利(Wolfgang Pauli) 也“躺枪”了——这两人在普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study) 时常与哥德尔一起讨论,罗素也“列席”过。罗素的“差评”是针对那些讨论的。

那位“女粉丝”名叫希尔顿(Alice Mary Hilton),是一位女数学家,著有一本名为《逻辑,计算机及自动化》(Logic, Computing Machines, and Automation) 的书。

参考文献

C. Diamond(eds), Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics(The Harvard Press, Ltd.,1976).

I. Grattan-Guinness, The Search for Mathematical Roots,1870-1940(Princeton University Press,2000).

J. Gray, Plato's Ghost:The Modernist Transformation of Mathematics(Princeton University Press,2008).

N. Griffin(eds), The Selected Letters of Bertrand Russell, Volume1:The Private Years1884-1914(Houghton Mifflin Company,1992).

N. Griffin(eds), The Selected Letters of Bertrand Russell, Volume2:The Public Years1914-1970(Routledge,2001).

G. H. Hardy, A Mathematician's Apology(Cambridge University Press,1993).

E. Regis, Who Got Einstein's Office?(Perseus Books,1997).

B. Russell, My Philosophical Development(Simon and Schuster, Inc.,1959).

B. Russell, The Philosophy of Logical Atomism(Open Court Publishing Company,1985).

B. Russell, Introduction to Mathematical Philosophy(Dover Publications, Inc.,1993).

B. Russell, Autobiography(Routledge,1998).

B. Russell, The Principles of Mathematics(Routledge,2010).

B. Russell and A. N. Whitehead, Principia Mathematica, Volume1(Cambridge University Press,1910).

J. van Heijenoort(eds), From Frege to Gödel:A Source Book in Mathematical Logic,1879-1931(toExcel Press,1967).

H. Weyl, Philosophy of Mathematics and Natural Science(Princeton University Press,1949).

2015年1月28日完稿

2015年3月19日发表

http://www.changhai.org/