读《走自己的路——吴文俊口述自传》

林开亮 西北农林科技大学理学院

|

《走自己的路—吴文俊口述自传》 |

最早听说吴文俊先生的大名,是在上大学时,同学跟我讲起,中科院数学所有个能人,能够同时“左手画圆,右手画方”,而且出来的东西都是方方圆圆的。当时就觉得这人有点像左手与右手打架的老顽童。最近读了他的口述自传,更是印证了当时的想法,且看这一段:

还有一次,我们在美国西部,我跟皮特森说,我要好好玩一下,要一路坐“灰狗”,就是长途汽车,从西部一直玩到东部。听我这么说,他吓坏了,马上说:“不行不行,你年纪大了,身体吃不消的。”

这是在上世纪80年代初,当时吴文俊先生也就60出头。而今吴老就要奔100了!

吴文俊1919年5月12日出生在上海的一个知识分子家庭。1936年在上海正始中学毕业,获得学校资助,被指定报考上海交大数学系。在大三,武崇林老师的实变函数课,将他带入了现代数学新天地。不过他主要是靠自学,他下功夫读了集合论、点集拓扑和代数拓扑。

他将自己的学习方法概括为三部曲:“读”、“学”、“懂”。“读”就是跟着书本走,“学”是合上书,自己来一遍,包括默诵出概念和定理,自己推导证明,以及做大量的习题。而“懂”则有三个要求:1.理清概念与概念之间的关系;2. 思考定理与定理之间的关系;3. 领悟某个概念或定理所处的地位和发挥的作用,探索这些新概念和定理与其他数学分支的联系。

1940年,吴文俊毕业,其论文是用力学方法证明帕斯卡定理,这是他大一就开始尝试研究的题目。若干年后,已经成名的吴文俊写了一本科普书《力学在几何中的一些应用》,收入在著名的“数学小丛书”中。据林群院士说,华罗庚曾讲“这本书比十篇论文都好。”

大学毕业后,吴文俊本来有机会去日本深造或谋职,但他憎恶日本人,根本未加考虑。后来经朋友介绍到育英中学教数学。回忆起当时的教学,他很惭愧:

记得教负负得正,我始终没有讲好过。有一次,在初一课堂上,我正在讲负负得正,忽然后排有一个大个子,大叫一声“凑得数”,吓我一跳,弄得我好下不了台。至于负负得正,我不知道现在中学老师怎么讲的,如果现在我讲,我会这样讲:“减掉一个负数就相当于加上一个正数”,这是我现在的讲法。也许我那时“害”了不少人。

1941年底珍珠港事件爆发,之后日军进占各租界,育英中学解散,吴文俊失业。1942年夏,吴文俊在另一所中学找到工作。在课余,他花了大量精力研究初等几何,不过没有什么目标,仅仅是自娱自乐。不过他因此对初等几何有了精深的理解,为他多年以后的几何定理机器证明的研究打下了坚实的基础。

自21岁大学毕业,吴文俊有五年半的时间在中学教加减乘除。1945年8月,抗战胜利,吴文俊也终于迎来了人生的转机。1945年底,同学赵孟养把上海交大一个助教的位置让给他,终于让他从枯燥的中学教师生活中解脱出来。赵孟养还将吴文俊先后介绍给朱公瑾和周炜良。朱公瑾是德国哥廷根大学柯朗的博士,回国后写过大量科普文章,吴文俊是“每篇必读”。周炜良也是留德归国的博士,当时已经是知名的代数几何学家,但是为经济所迫,已经中断数学研究近十年。吴文俊曾拿自己的一篇论文给周炜良看,周炜良的评语是“杀鸡焉用牛刀”,这让吴文俊颇为震动。

决定性的见面是见陈省身先生,这也是赵孟养安排的。当时陈省身从普林斯顿高等研究所访学回来,奉命在上海筹办中央研究院数学研究所。吴文俊当时带来一篇自认为不错的论文给陈省身看,陈省身看了以后把稿子退给了吴文俊,告诉他“不对,你这个方向不对,你这个就只是逻辑推理,因为所以因为所以的,没什么意义。数学不应该这样做。”吴文俊临走时提出,希望能够到中央研究院跟陈省身做研究。陈省身只是说:“你的事我会记在心上。”不多久,陈省身找到吴文俊,告诉他已经被接收到中央研究院数学所。

陈省身下大力气,从各个大学招来优秀的毕业生,在数学所建立起一支年轻的拓扑队伍。他亲自讲授代数拓扑,从最简单的具体情形——曲面——讲起,令吴文俊等茅塞顿开。不到一年,吴文俊就作出了他第一个研究工作,即惠特尼乘积公式(Whitney product formula)的证明。陈省身非常欣赏吴文俊的这一工作,多次在著作和文章中提及吴文俊的这一贡献。惠特尼见到吴文俊的论文后说:“我的证明可以扔进废纸篓了。”惠特尼原本计划就此证明写一本专著的,吴文俊的工作一出来,他的书也就夭折了。吴文俊的证明只有几页。后来经艾伦伯格(Eilenberg)和斯汀诺德(N. Steenrod)处理,惠特尼乘积公式现在已作为示性类的公理,当然这也无意中掩盖了吴文俊的优美证明的光彩。

吴文俊在中央研究院只待了一年,1947年吴文俊收到教育部的录取通知,考取了中法交换生项目,当年数学一共四个名额,吴文俊考了第一,其他三人是严志达、田方增和余家荣。10月,吴文俊登上了去欧洲的轮船,历时一个多月抵达法国。陈省身原本安排他师从小嘉当(H. Cartan)攻读博士学位,然而不巧当吴文俊抵达斯特拉斯堡(法德边境的小城)大学时,小嘉当已经被召回巴黎。于是在陈省身先生的建议下,吴文俊跟随斯特拉斯堡大学的埃瑞斯曼(C. Ehresmann),他是老嘉当(E. Cartan)的学生,研究方向跟陈省身基本类似,因此更适合吴文俊。严志达也在埃瑞斯曼门下学习。

自投入埃瑞斯曼门下一年多的时间里,吴文俊在拓扑学领域接连得到了若干“惊人”的结果,甚至惊动了当时拓扑学界的大权威霍普夫(H. Hopf)。当时拓扑学界对惠特尼和庞特里亚金(Pontryagin)关于二维示性类分别给出的某个公式不能判断谁对谁错,而名不见经传的吴文俊居然断言三维示性类等于零。霍普夫就亲自带了在瑞士的几个助手来找埃瑞斯曼“兴师问罪”。埃瑞斯曼不敢怠慢,于是把吴文俊“交”了出来。吴文俊最终令霍普夫信服了,此二人的公式仅仅只有形式上的差别,其实质是一样的。霍普夫非常高兴,之后还邀请吴文俊访问他。

1949年初,埃瑞斯曼认为吴文俊的工作已经足够授予学位了。7月,吴文俊通过博士论文答辩,获得了法国国家博士学位。同年秋,吴文俊前往巴黎,跟小嘉当做研究。

在斯特拉斯堡和巴黎,与吴文俊经常切磋琢磨的,有后来荣获菲尔兹奖的托姆(R. Thom)。托姆获奖主要是凭借他所创立的配边理论,而出发点则是吴文俊介绍给他的关于庞特里亚金示性类的一条重要性质——当一个流形是另一个流形的边界时,其庞特里亚金示性类等于零。托姆也向吴文俊介绍了自己的强项,后来启发吴文俊开创了示嵌类理论。吴文俊多次表达出对托姆的钦佩,例如,在推荐龚昇教授的简明微积分时,吴文俊提到:

龚异教授强调指出,这一Stokes公式正好是单变量情形的Newton-Leibniz微积分基本公式在多变量情形的推广。

认识这一点并非易事。

首先是定向的概念。法国著名的拓扑学家托姆教授,曾经对本人表达过这样的意见:定向概念是几何拓朴中最有深刻意义的伟大创造之一。对于托姆先生的卓识,本人深为钦服。

1950年春,吴文俊和托姆之前的讨论开花结果,吴文俊在示性类方面取得了突破性成果,定义了后人命名的“吴示性类”、建立了两个公式,揭开了示性类的神秘面纱,为示性类的应用铺平了道路。成果出来后,小嘉当在讨论班上点评道:“这简直像变戏法,像魔术一样。”他的博士导师埃瑞斯曼也特地从斯特拉斯堡赶到巴黎向吴文俊道喜。

法国的拓扑学原本一直落后于美国——以莱夫谢茨(S. Lefschetz)、惠特尼、莫尔斯(M. Morse)、斯汀诺德、艾伦伯格、麦克莱恩(Mac Lane)等为代表——和苏联——以亚历山大洛夫(P. S. Alexandrov)和庞特里亚金为首,1950年则一下子成为了拓扑中心了。除了吴文俊以外,当时还有几位年轻新秀,分别是托姆、塞尔(J. P. Serre)和博莱尔(A. Borel,瑞士人,当时在Jean Leray门下读博士)。托姆、塞尔当时是小嘉当的博士,吴文俊相当于是小嘉当的博士后。这四个人在拓扑学方面轰动性的工作,引发了数学界的“拓扑地震”。

在巴黎,吴文俊还参加了著名的布尔巴基(N. Bourbaki)讨论班,小嘉当、埃瑞斯曼、塞尔和博莱尔都是其中的骨干。1951年7月,吴文俊回国。1958年当他重访法国时,朋友们对他说,你若是晚走几个月,也许1954年的菲尔兹奖就给你了。事实上,那一年的菲尔兹奖给了塞尔和小平邦彦(Kunihiko Kodaira)。不过吴文俊认为,更可惜的是,当时在法国对一些重要工作已经有了头绪,回国以后由于种种原因却没能完成。

回国后,吴文俊到北大任教,这是北大数学系主任江泽涵“预定”的。江泽涵是国内第一个拓扑学家,师从哈佛大学的莫尔斯。到北大不久,1952年春“思想改造运动”开始,其对象主要是知识分子,江泽涵成为重点批判对象,吴文俊处境尴尬,又加上他在北大讲课不太成功,所以当中科院成立数学所时,他决定去借全国院系调整的机会,转到数学所工作。

1952年12月,吴文俊正式调入数学所。数学所的负责人主要有两位:华罗庚和关肇直。就个人交情而言,同是从法国留学归来的关肇直对吴文俊更加照顾,关肇直对吴文俊的影响也更大。不过吴文俊对华罗庚有极高的评价,他说[1]:

我认为华罗庚对中国数学的发展是有功之臣,中国数学到现在这个地步,华罗庚先生是起了很大的作用。中国的近代数学有两大功臣,当然其余的也有,都是对中国数学起着一定推动作用的,不能漠视他们的功劳。但功劳最大的,是两个人,一个陈省身,一个华罗庚。华先生不像陈省身,陈省身到美国去了,可以专心做数学,而华罗庚的环境很复杂,我觉得他很了不起。华先生有许多“眼光”,虽然有一些他没有能够完成,但他的眼光我很佩服。……我很是佩服华罗庚,陈省身对我个人的影响是没有人能比的,但陈省身和华罗庚两个人比较起来,我更推崇华罗庚。陈省身在外国条件好,没有那么多麻烦,而华罗庚要困难得多。

若不是关肇直力挺吴文俊,也许吴文俊本人也会遭遇许多麻烦。进入数学所的头5年(1953-1957)内,吴文俊潜心研究拓扑学,开创了示嵌类的研究。这一工作以及之前关于示性类的工作,使他获得了1956年的国家自然科学奖一等奖(当时一等奖仅有三个,其他两个得主是华罗庚和钱学森)。据说吴文俊的得奖,与苏联拓扑学家庞特里亚金的推荐有关。

1957年9月,吴文俊应邀到波兰和法国访问讲学,1958年6月回国。此时“大跃进”运动已经开始了。在“左”的思潮的引领下,科技界提出了一些口号,如“任务带动学科”,这样,纯理论的研究全部停了下来。华罗庚的多复变停了,吴文俊的拓扑学也不让搞了。吴文俊转向运筹学,开始研究博弈论。他选择这个主题,估计还是因为,纳什曾经用拓扑学中的一条不动点定理来研究博弈论。吴文俊对纳什的非合作博弈,有自己的理解,看出了其重要性,于是把研究重点放在这里,很快就出了成果。

1961年下半年,当吴文俊正准备继续钻研下去时,时局又有了变化,7月中央出了政策,要求重视基础研究。吴文俊被允许重回拓扑,然而他开始犹豫,示嵌类的研究虽然由他所创,但几年过去,国外现在已经遥遥领先。于是,他为自己选择了一片新领域:奇点理论。奇点理论1955年由惠特尼所创,托姆在1956年作出了系统发展,在拓扑学中还算比较新的。吴文俊在接下来的两三年里又作出了一些成果,对有奇点的代数簇定义了陈示性类,这是一个很基本的问题。然而1964年“四清”运动开始,1966年“文革”爆发,一切又停了下来。

1958年中科院创办了中科大,目标之一是为中科院培养输送优秀的本科生。科大数学系当时实行“一条龙教学”,第一届(1958年入学,1963年毕业)学生由华罗庚负责,称“华龙”,第二届和第三届分别由关肇直和吴文俊负责,称“关龙”、“吴龙”。吴文俊为他那届学生讲了两年课,一年半的微积分,半年的微分几何。这时吴文俊讲课已经相当成功了。回忆起当年科大的微积分教学,吴文俊曾特别提到一个叫王启明的学生:

当时可能是讲《高等微积分》, 我不记得了, 应该是在二年级。我是根据一个德国人写的教材来讲, 因为我的德文比较在行。有一次上课, 王启明跟我讲, 说你讲的内容是不是根据那个德国人的, 我想这个学生了不起啊, 他懂德文。因为我没讲过,他知道我讲的内容是根据什么来的, 我大吃一惊。还有一次, 在讲课的时候, 王启明说有一个地方讲错了, 他指出来, 我印象特别深刻。到后来专门化的时候, 学校说我可以自己挑三个学生,我就把他吸引到班上来讲几何拓扑,并让他推荐另外两个学生。王启明推荐了李邦河和彭家贵。可是在向学校报人名的时候,彭家贵的名字我一下子想不出来了,一下子憋住了,所以彭家贵就没有到我的专门化班上,可惜了。

王启明后来跟我到了科学院……可惜王启明到美国去,1989年出了车祸……王启明这个人很了不起,人品也很好,非常正派,真是可惜了,否则他成为中国数学界的领袖是不成问题的。

尽管周炜良早在上世纪30年代就在代数几何领域做出了突出成绩,但直到在上世纪60年代,国内代数几何领域几乎空白。从1962年起,吴文俊开始自学代数几何,并在1963秋在科大开课。他学代数几何有自己的一套,抓住了代数几何的要点——母点(generic point)这是周炜良的博士导师范德瓦尔登(B. L. van der Waerden)引入的概念。吴文俊一边教学一边研究,其研究成果和思路,后来在机器证明中起了重要作用。吴文俊当时所采用的范德瓦尔登的《代数几何引论》后来也被翻译成中文,收入到科学出版社的“数学名著译丛”。

从1964年“四清”直到1976年“文革”结束,在长达12年的时间里,吴文俊的数学研究基本处于停滞状态。不过,在“文革”后期,数学所的副所长关肇直给吴文俊出了个主意:研究中国古代数学。当时江青正独领风骚搞复古,穿唐装,关肇直借机提倡研究中国古代数学史。在此情势下,吴文俊从1974年开始认真学习中国古代数学史。他先读了一些通俗的入门著作,如特别令他受益的,有钱宝琮的《中国数学史》,之后又读了一些古籍如《九章算术》和《周髀算经》。1975年,他复原了三国时期吴国数学家赵爽的《日高图》的证明,令他非常激动,此后他下决心要好好学习和研究中国古代数学。1975年,他取笔名“顾今用”(寓意为古为今用),发表了第一篇中国古代数学的文章《中国古代数学对世界文化的伟大贡献》。这篇文章在1979年5月被台湾的《数学传播》以吴俊雄的化名私下转载了。

在研究中国古代数学的过程中,吴文俊一直在思考一个问题:中国古代数学与西方数学的核心差别在哪里?吴文俊发现:

机械化,贯穿中国古代数学的思想是机械化,中国古代数学的特点就是构造性和机械化。中国古代数学是着重解决实际问题,它的方法是“机械”的,跟西方数学的证明不一样,灵机一动什么的。中国古代数学不讲这个,没有什么灵机一动,都是死板的。

这是我的发现,这是我真正读懂了中国古代数学。

简单的说,中国古代数学的精髓在于“算术”的“术”(“术”实际上就是“法”,算术即“算法”,即程序),这在吴文俊的文章《对中国传统数学的再认识》一文中说得更明白:

大体说来,中国数学的古典著作大都以依据不同方法或不同类型分成章节的问题集的形式出现。每一个别问题又都分成若干个条目。条目一是“问”,提出有具体数值的问题。条目二是“答”,给出这一问题的具体数值解答。条目三称为“术”,一般来说乃是解答与条目一同一类型问题的普遍方法,实际上就相当于现代计算机科学中的“算法”,但有时也相当于一个公式或一个定理。条目四是“注”,说明“术”的依据或理由,实质上相当于一种证明。宋元以来,可能是由于印刷术的发达,往往加上条目五“草”,记述依据“术”得出答案的详细计算过程。

这里应特别提出条目三“术”的作用。然条目一、二中的问与答都以具体数值表达,有时甚至术文本身也是如此,但不难看出所有术文都具有普遍意义。术文中即使带有具体数值,这些数值并不起重要作用。如果以其他同类型的数值来代替,术文也依然行之有效。条目四的“注”或即证明也是如此。论证的正确性完全不依赖于原设数值的特殊性。例如,《九章算术》第九章勾股的第一、二、三的三个问题,都是以勾三、股四、弦五为例,知其二求其第三者。求法名为勾股术,术文曰:“勾、股各自乘,并而开方除之,即弦。”显然,这是从勾股求弦的一般方法,与具体数值三、四、五无关。勾股术的注或即证明也是如此。因此,问、答或术文中的具体数值只起着一种举例说明的作用,同时也指出了术即一般方法的来历或动机。

吴文俊先生在中国古代数学史方面的见解非常透辟,有许多都值得我们中小学数学教师学习,比如他曾特别提到,中国古代数学最伟大的发明是位值制(十进制在商朝就有了)。

进行算术运算,首先要有一个可以表示出任意大的整数的方法。在中国古代,就为此而创立了完整的10进位位值制。世界古代各个名族,都有不同形式不同程度的进位制记数法,如巴比伦的60进位制,埃及与希腊的10进位制以及中美与南美玛雅民族的20进位制等。但是他们的进位制有时是不完全的,更谈不上位值制。至于印度,至少在~6~世纪以前,其以位值制的记数法,还没有发现过。……位值制的数字表示方法极其简单,因此也掩盖了它的伟大功绩。它的重要作用与重要意义非但为一般人所不了解,甚至众多数学家对它的重要性也熟视无睹。而法国的数学家拉普拉斯(Laplace)则独具慧眼,提出位值制应在一切有用的发明中列于首位。中国民族是这一发明当之无愧的发明者。中华民族应以创造出这一发明而引以自豪。

“文革”时期,吴文俊学习《毛泽东选集》,从中受到很多启发。毛泽东有句话叫“你打你的,我打我的”,在吴文俊那里就被解读为,你国外干你国外的数学,我在国内寻我自己的道路、方法。那时吴文俊在研究了一段中国古代数学史后已经得到了启示:不必照西方的道路走,要开辟新的道路。1976年文革结束后,他选择了做机器证明,也是有感于他1971年在北京无线电一厂首次见识到计算机的威力。他决定以几何定理的机器证明作为突破口。

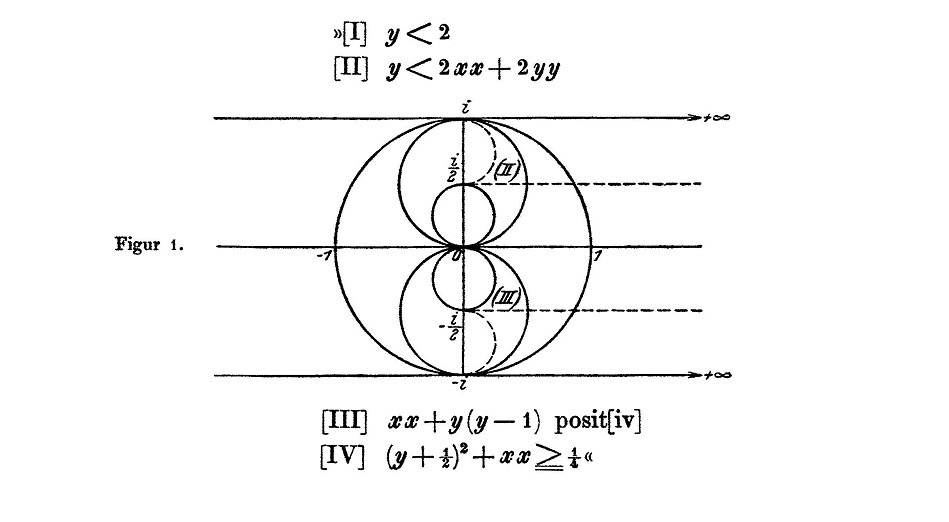

机器证明的想法始于波兰数学家塔斯基(A. Tarski),他1948年提出这个想法时还很年轻,不过他的算法太复杂了,未能实现。而后对此有贡献的,是西南联大毕业的王浩(本科是数学,后转向哲学),“数学机械化”就是他首先提出来的。不过王浩做的是逻辑定理的机器证明,而吴文俊要做的是几何定理的机器证明(为的是省去证明几何定理时各种想破脑壳的技巧),困难是全新的。当时国外一般拿这个没办法,不过吴文俊有办法,他的想法也很简单:几何证明难,我们不直接碰它,先通过引入坐标将它代数化,而代数问题是可以机械化的!这就是所谓的机器证明的“吴方法”的基本思路,简单直接。

有了基本想法后,吴文俊开始动手验证,由于他没有计算机,只好人脑当电脑,用“吴氏计算机”手算。1977年春节期间,吴文俊首次用手算成功验证了他的机器证明几何定理的方法的可行性。他的第一篇关于机器证明的论文《初等几何判定问题与机械化证明》同年发表于《中国科学》,吴文俊特地为此文写了一个附注,阐明机械化思想的起源:

我们关于初等几何定理机械化证明所用的算法,主要牵涉到一些多项式的运用技术,例如算术运算与简单消元法之类。应该指出,这些都是十二至十四世纪宋元时期中国数学家的创造, 在那时已有相当高度的发展.详细介绍可参阅钱宝琮的著作。事实上,几何问题的代数化与用代数方法系统求解,乃是当时中国数学家主要成就之一,其时间远在十七世纪出现解析几何之前。

1978年与1979年之交,吴文俊又把他的方法推广到微分几何的机器证明。

1979年初,国门开放后,吴文俊和陈景润作为首批的中国数学家应邀访问普林斯顿高等研究院,《人民日报》还为此发了消息。吴文俊在美国待了5个月,先后做了10次报告,分别涉及拓扑学、中国古代数学和机器证明。报告颇得好评,吴文俊在机器证明方面的工作尤其引起听众——包括米尔诺(J. W. Milnor)、斯梅尔(S. Smale)等著名的纯数学家——的兴趣。

吴文俊在机器证明方面的工作得到国际同行的认可,他想把这领域在中国发扬光大,从1983年起,他开始招研究生,以培养新人(一如早年陈省身在中央研究院发展拓扑学)。1990年,吴文俊及其学派的工作得到了上面的认可,获得了100万的经费(当时是个大数目),成立了“数学机械化中心”。2002年,吴文俊与袁隆平一起获得了首届国家最高科技奖,2006年,吴文俊又与芒福德(D. B. Mumford)一起分享了邵逸夫数学奖。袁隆平曾透露,吴文俊中学时居然也不懂负负得正,这对许多怕数学的人来说,无异于一个天大的鼓励:

记得有一件十分有趣的事,就是这次到北京,中央电视台对我和吴文俊先生做一个专访。这是我们两人头一次见面,但却是一见如故,相谈甚欢。……我说起小时候数学成绩不好,初中时向老师提问为什么“负负得正”,到现在还是没有弄清楚。吴老听后大笑起来。后来听说,原来他老先生在中学时对“负负得正”也是很不理解的。结果呢,他知难而进,成了大数学家。

笔者以为,吴文俊乃近代中国重要的数学人物之一。了解吴文俊,他的《走自己的路——吴文俊口述自传》是首选。

最后:笔者想指出该书中的三个小问题:第1,p.135倒数第7行,“施祥林是老数学家,是陈省身的前辈”有误,施祥林(1911-1988)跟陈省身是同辈,施祥林、陈省身都是清华的研究生,施祥林原本跟江泽涵学拓扑,但不知何故肄业,后来到美国哈佛跟惠特尼念博士。第2,p.137倒数第7行,说“盖尔范德当时还没什么名气”恐疑有误,当时是1956年,而盖尔范德1939年发表赋范环论的工作时就已经名气很大了。第3,p.371倒数第4行,吴文俊先生讲“张克庭的统计做得好,张克庭的方向就是中国统计学的正确发展方向”,此处“张克庭”似为“张尧庭”之误。

致谢:感谢陈关荣教授、罗懋康教授和张汉雄教授对初稿提出批评与建议。

注释

吴文俊在学术上追随陈省身,可在是否回国这个人生选择上,他与华罗庚做了同样的决定。据王诗宬院士透露,(见“我心目中的吴文俊”,收入《吴文俊与中国数学》)早在1950年初,吴文俊就被普林斯顿大学聘为终身教授,但他在祖国的召唤下谢绝了。

参考文献:

吴文俊,中国古代数学对世界文化的伟大贡献,收入《吴文俊文集》,山东教育出版社,1986年。

吴文俊,对中国传统数学的再认识,收入《吴文俊论数学机械化》,山东教育出版社 1996年。

吴文俊,龚昇教授《简明微积分》读后感,《高等数学研究》,1999年第二卷第3 期。

胡作玄、石赫,《吴文俊之路》,上海科学技术出版社,2002年。

姜伯驹、李邦河、高小山、李文林主编,《吴文俊与中国数学》,上海交通大学出版社,2016年。