亲历者独家披露:法航客机是如何找到的

一个科学家最大的本领就在于化复杂为简单,用简单的方法去解决复杂的问题。

打捞过程中发现的飞机机翼残片

打捞过程中发现的飞机机翼残片 核心提示

●美国伍兹霍尔海洋研究所现任所长把在大洋中寻机比喻为“在干草堆里寻针”。作者认为,在大海里寻找失事飞机,关键是能够科学地确定寻找“范围”。

●前3次搜寻都以失败而告终,法国航空管理局和“空客”公司压力倍增,作者领导的科学研究团队“临危受命”,领导了第4次寻机方案的制定工作。

●作者及其团队通过运用FVCOM海洋模型,找到了4个概率最高的地点,并通过对模型可信度的分析,认为第一个位置可能性最高。最终,海上搜寻团队在第一个位置处成功找到了飞机残骸。

打捞过程中发现的飞机机翼碎片

打捞过程中发现的飞机机翼碎片 这几天找笔者的电话不断,主要围绕当年在各国合作寻找法航AF447飞机,3次出航都无功而返的情况下,我们如何帮助法国空中客车公司确认遇难飞机在大约4000米海底的位置,以及美国伍兹霍尔海洋研究所搜寻团队在我们预测地点找到飞机残体和两个黑匣子的经过。

人们都知道世界著名的伍兹霍尔海洋研究所找到了法航AF447,但并不了解他们为什么能很快成功。媒体对我们的描述,最常见的用词是“Professional”,即专业性。其实,无论成功与否,每次寻机团队都是由专业人员组成的。事实上,伍兹霍尔海洋研究所也参与了第3次寻找AF447的失败行动,但直到第4次才最终成功找到法航失事客机,从而为整个世界解开了谜团。

伍兹霍尔海洋研究所现任所长在接受媒体采访时,把在大洋中寻机比喻为“在干草堆里寻针”,这很形象。当媒体问为什么如此艰难时,我们通常的比方是:在浩瀚的海洋里寻找飞机就像在游泳池内找一根针。如果只告诉你针在游泳池里, 你可能永远找不到。但如果告诉你这根针在游泳池的东北角,你就有希望通过努力找到它。如果能准确地指出针就在游泳池东北角的某一点,而且确定那个点的误差范围,你就有可能很快找到这根针。所以在海里寻找失事飞机,关键是能够科学地确定寻找“范围”。

在这里,我想通过对寻找法航AF447过程的回顾,与读者分享我的经历,这些经历可能对将来组织海上救援有所帮助。

打捞过程中发现的飞机机翼碎片

打捞过程中发现的飞机机翼碎片 第一次寻机一无所获

2009年6月1日,法航AF447在从巴西里约热内卢加利昂国际机场起飞,在飞往法国巴黎途中的北大西洋赤道附近海域消失。在飞机信号消失前地面控制台最后一次收到飞机的位置为北纬2.98°、西经30.59°。飞机失事后,法国航空管理局立即组织了由飞机、卫星、 军舰、以及潜艇组织的三维立体大规模的寻找行动。法国海军、美国海军、北约组织、巴西、英国和德国等都参加了这次行动。

在正常的情况下,地面控制台每5分钟就会收到飞机发回的信息,其中包括飞机的位置、高度、航速和航向等。信号消失前飞机最后所在的位置乘以5分钟时间,就能确定出一个以飞机最后所在的位置为中心,以当时航速条件下5分钟能走的距离为半径的一个圆,这就是飞机落水的最大海域范围。也就是说,如果是由飞机故障问题或飞行员操作失误所造成的飞机失事,这架飞机一定在这个圆的范围内,而这个圆的半径大约为40海里(约1.7万平方公里)。可是要在这个圆内找到飞机也不是一件容易的事。

通常的做法是用声呐仪在附近进行高密度地寻找。在大多数情况下,飞机应当离飞机最后所在的位置不远的位置。但由于法航客机最后所在的位置范围内的海区有4000米之深,且处于复杂海脊带,所以用高密度寻找方法未能找到。

后来,美国海军利用两个全球海洋预报模型所预报的海流场,对飞机在水中漂移作出预测,除了大范围的走航式寻找外,还加大了对飞机最后所在的位置范围东北角海域的寻找,但仍然一无所获。

发现的遇难者位置,反演至飞机失事时的位置

发现的遇难者位置,反演至飞机失事时的位置 第二次寻机无功而返

2009年6月6日,一艘新加坡的商船路经此海域时,在该圆圈的北面发现了第一具浮在海面的尸体。这具尸体的发现,促使搜寻团队将寻找的视线全部移向北面。

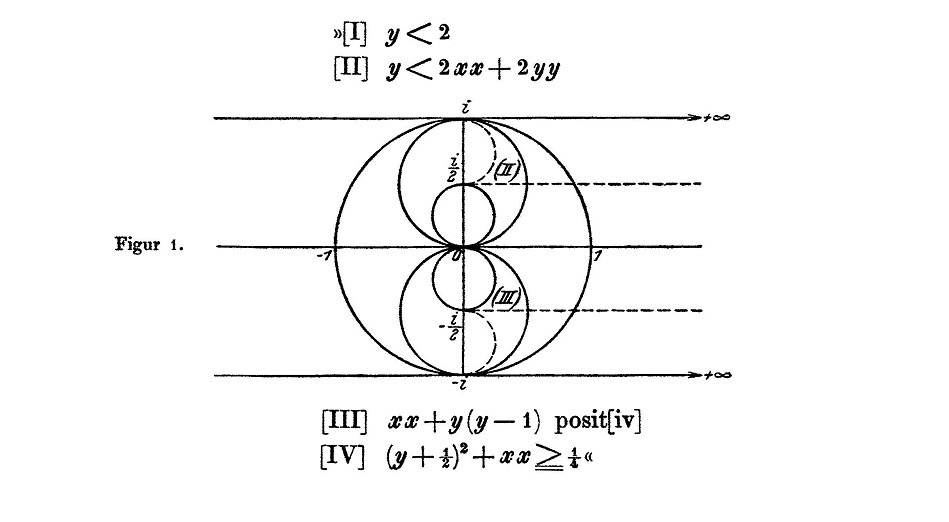

从6月6日到6月19日,在该圆圈外的北部海域找到了58具遇难者尸体和495件飞机残片与物品。根据其所出现的位置,美国海军和法国政府通过3个海洋预报模型所提供的海流场,反演了这些尸体和残片在出事时的源点位置。这些模型包括美国海军投入预报服务的全球G-NCOM和HYCOM模式,以及法国的大西洋MERCATOR模式。3个模型的反演计算结果都表明飞机落海处在飞机最后所在的位置的东北方30海里~40多海里的范围内。在海洋模型的指导下,法国组织了第二次大规模海上搜寻行动。但是,又一次以失败告终。

最终找到的AF447发动机、机轮相连的机体和两个黑匣子

最终找到的AF447发动机、机轮相连的机体和两个黑匣子 第三次寻机仍以失败告终

第二次寻机的失败,对法国航空管理局打击很大,各种负面评论接踵而来。对海洋学家而言,这是一种永远不会消失的阴影。为了向遇难者家属有所交待,法国航空管理局迫不及待地发起第三次寻找活动。因为公众媒体大量地报道了一些专家对空客公司可能出现的技术隐患的质疑,空客公司面临的压力比法国航空管理局大得多。所以,他们主动提供了第三次寻找的大部分经费。但有了钱也不能无的放矢。这时, 有人想起了伍兹霍尔海洋研究所的研究员理查德•蓝伯诺。蓝伯诺曾经多次协助美国航空公司找到在海上失事的飞机和帮助民间组织找到百年前的沉船,被美国人称为“找飞机专家”。空客负责寻找AF447项目的领导人直接联系了他,并希望伍兹霍尔海洋研究所能参与第三次寻机行动。蓝伯诺认为AF447失落的海域海况太复杂,必须依靠先进的海洋模型技术。虽然在第二次的失败寻找中3个权威模型已用于确定飞机的可能范围,但他并不放弃模型理论的先驱作用,问题是什么样的海洋模型能够更为切合实际。

那天一早,他来到我的办公室。第一句话就说:我希望你加入伍兹霍尔海洋研究所团队,参加第三次寻找行动。其实,我和蓝伯诺都是世界著名海洋学家罗伯特•比尔兹利的学生。上世纪80年代我在美国麻省理工学院和伍兹霍尔海洋研究所攻读博士学位时,比尔兹利教授和蓝伯诺师兄曾经手把手地教我海上观测理论和海上观测实践。许多年后,我们共同发表了不少文章。也就是说,我们在理论和实践中有着共同的基点。当他找我商量此事时,同时转达了比尔兹利教授和伍兹霍尔海洋研究所另一位海洋学家欧文斯教授的心愿,他们都希望我能参与。再者我也是伍兹霍尔海洋研究所的客座研究员。出于对尊师的信任和自身的责任感,我领导的麻省大学FVCOM海洋模型开发团队加入了由伍兹霍尔海洋研究所参与寻机队伍。

不久,第三次寻机行动的海上实验方案制订讨论会在法国巴黎旧机场空客会议室召开。参加会议的有法国航空管理局的官员、法国军方代表、北约组织军人、法航飞行员、空客AF447寻找项目负责人、英国和法国航空安全管理部门负责人以及参加过第二次寻机的海洋学家们。蓝伯诺和我全权代表伍兹霍尔海洋研究所。会上各国科学家对第二次寻找失败进行了总结, 我代表伍兹霍尔海洋研究所作了45分钟报告。通过对第二次寻找方案制定过程的所有材料和法国航空管理局所有资料数据的分析,我归结了寻机的困难之处和失败的原因,并提出了新的寻找方案。我的方案引起了剧烈争议。开了几天会, 仍然无法统一思想。

空客项目负责人为了增强我们的积极性,专程来宾馆探望,希望我能继续坚持观点,让法航官员听到基于海洋学理论的不同声音。作为一个海洋科学同行,我十分尊重那些为第二次寻找制订方案的各国学者,为尽快找到飞机而坚持自己的观点。虽然争执不休,各持己见,但最终还是有所成效:大家一致同意公开自己的资料,并决定每星期开一次国际电话会议,讨论各自的进展,以及接纳我们FVCOM模型来制定第三次寻找方案。在这里,我不得不提的是,欧洲各国学者在资料共享方面是真正的相互支持。虽然我们在会上争得面红耳赤, 但我需要他们提供相关资料时,他们做到了毫无保留。我觉得与这些敬业的学者工作是我参加这次寻机的最大收获之一。

在制订第三次寻机方案过程中,某国的渔民告知法航管理局,为了了解海水运动,他们曾在附近海城投放了两个漂流计。在飞机遇难的时间段,他们发现那两个漂流计的轨迹经过飞机最后所在位置范围,然后向北漂去。渔民将漂流计的记载数据送给了法航管理局。这两个漂流计轨迹资料的出现,立刻改变了众人的思维。我们只要能用模型模拟出这两个漂流计的轨迹,我们就可以用反演法跟踪尸体和残片,找到飞机主体的所在地置。在这个思想指导下,法国学者通过四维同化技术预测飞机的位置可能在飞机最后所在位置范围的西北角。因为那个海域未曾寻找过,许多人都相信这种可能性很大。于是各国学者用不同的方法演算,都获得相似的结果。然而,我们的团队却提出了疑问。因为我们通过FVCOM模型对所有那个海域漂流计的模拟发现,不同漂流计的轨迹在几海里内的流动方向出现了完全相反的观测值。如果我们将这些反向漂流计去除,我们就可以得到与法国学者同样的结果。反之,结果完全不同。

考虑到海上每条船每天的费用高达十几万美元,我希望能多做几个实验,免得兴师动众而去,大失所望而归。但在这种看似万事已备的情况下,大家都有些急不可耐。第三次寻机方案基于法国学者的提议而制订,重点放在飞机最后所在位置范围的西北部。第三次寻机由此开始。这次寻找动用了伍兹霍尔海洋研究所两台深海自动行走声呐车,该所海洋工程专家也参加了寻找。他们将范围圆的西北面,也就是1/4圆分成69个方块,每天找一个方块。工程技术人员在那里一待就是一个多月,期间还经历了多次恶劣天气。他们辛辛苦苦地找遍了整个西北面海域,但客机仍然杳无踪迹。

领衔制订第四次寻机方案

当他们决定放弃寻找时,我正在上海华东师大进行学术交流。我收到了寻找结果的图片, 十分惊愕,彻夜难眠。第二天我又收到空客项目负责人的邮件,他希望我尽快回美国,并告之他会在我回到美国的第二天与我见面。

回到美国之后,与空客项目负责人同来的还有法国一位退役海军将军。他们说,这次失败对法国航空管理局打击很大,他们已失去能找到失事飞机的信心,但空客却坚持不懈,誓言无论如何也将继续找下去。他们希望由我领导的团队帮助制订第四次寻找方案。我出于自身考虑,表示既不敢、也没有能力承担此等重任。见我推辞,他们又找到蓝伯诺,劝我站出来接受这项工作。但考虑到各种因素,我当时觉得这是一个铤而走险又出力不讨好的事。空客项目负责人再次与我进行了长谈。他坦诚地说,第四次寻机由伍兹霍尔海洋研究所独家进行。

最后, 我们定下3个条件:1.我的名字不出现在第四次寻找团队名单内,我的介入对外保密;2.在制定第四次寻找方案过程中,空客必须提供真实资料,并满足所有科学研究需求;3.在我认为方案制订基本满意后,才能进行寻找。在得到东道主的充分承诺之后,我和我的团队,又踏上了这条寻机之路。

用于寻找法航AF447的深海自动行走声呐车

用于寻找法航AF447的深海自动行走声呐车 成功预测飞机残骸所在

自1999年以来,我领导的海洋研究团队开发了新一代非结构网格:有限体积海洋模式。这个模式的英文缩写为FVCOM。这一模型成功地解决了分辨海洋中复杂地形多尺度非线性物理过程的难题。但是,任何一个先进的模型都要依赖精确的驱动力。这种驱动力包括海面风速、风向、 太阳短波辐射、海面净热通量、 降水与蒸发、 潮汐、 河水通量等。法航AF447的失事海域位于南北赤道流和赤道逆流之间,那是一个中尺度涡旋频繁出现的海域。由于水深很深,一旦涡旋形成后,其生命期长至一年或几年。涡旋与涡旋相互作用再生涡旋。据我所知,目前没有一个海洋模型能够成功地模拟出该海域复杂的涡旋流场。再者,出事海域恰巧位于热带辐合带,由大气模型模拟出的该海域风场在风向上不可信程度较大。我们分析了由欧洲气象中心、 美国海洋大气管理局全球大气模式和由卫星反演的风场,它们的方向在2009年6月1日~6月19日期间相差超过90度。用模型来反演尸体和残片的移动轨迹,除流场外,还须考虑海面风的影响。如此不精确的风向资料是否可用?而且谁也没有方法保证由这种不精确风驱动下的海洋流场可靠性。加之该海域的海洋资料很少,仅有的就是路经该海域的表面和次表面的漂流计轨迹资料,而且这些有限的漂流计中有一部分所处水深不明。如何使这些资料运用到模型中帮助订正、计算出真实的流场?第三次寻找计划与第二次计划最大的不同就是用四维同化技术将漂流计资料同化入海洋模型。但由于所用的海洋模型均无法分辨出中尺度涡流的演变, 最后失败了。但很清楚,这条路是对的,问题是如何走!

面对诸多不定因素,我们团队对每一个问题进行了深入的讨论。我们采用了将概率学与海洋模拟实验相结合的方法,首先建立了该海域高分辨率的中尺度天气模式,改进对热带辐合带风场的模拟精度。与此同时,建立了分辨率高达500米至1公里的FVCOM子区域模型,并将它与我们的全球FVCOM模型嵌套在一起。最为重要的一步是要求空客在飞机失事最大可能性圆内,以中尺度涡水平尺度为间距,在2010月6月投放9个表面漂流计。空客项目负责人对此事感到蹊跷,明明听我说该海域流场十分不稳定,每时每刻都在变。那么由2010年观测到的流场绝对不同于2009年出事时的流场,为什么出尔反尔?他们的确无法理解。好在他们还是按蓝伯诺提供的位置投放了9个漂流计。最后,其中一个出现故障,我们获得了8个漂流计的轨迹资料。

资料获得后,我详细阐明了我们的目的。正因为2009年所获得的漂流计资料来自不同水深,出现时间也不同,我们无法用这些资料来验证在模型分辨率达到何种程度条件下可以分离和模拟出热带辐合带处中尺度的流场。我们必须有一套同步的观测流场数据来验证和找出同化的时空尺度。我越讲他们越糊涂,不过通过交流,帮助他们增加了对我们的信心。通过大量实验,我们发现在当我们的模型分辨率尺度与同化空间尺度对应,而且同化时间窗与中尺度涡旋演变尺度成一定比例时,我们能成功地分离和模拟出8个漂流计的轨迹。

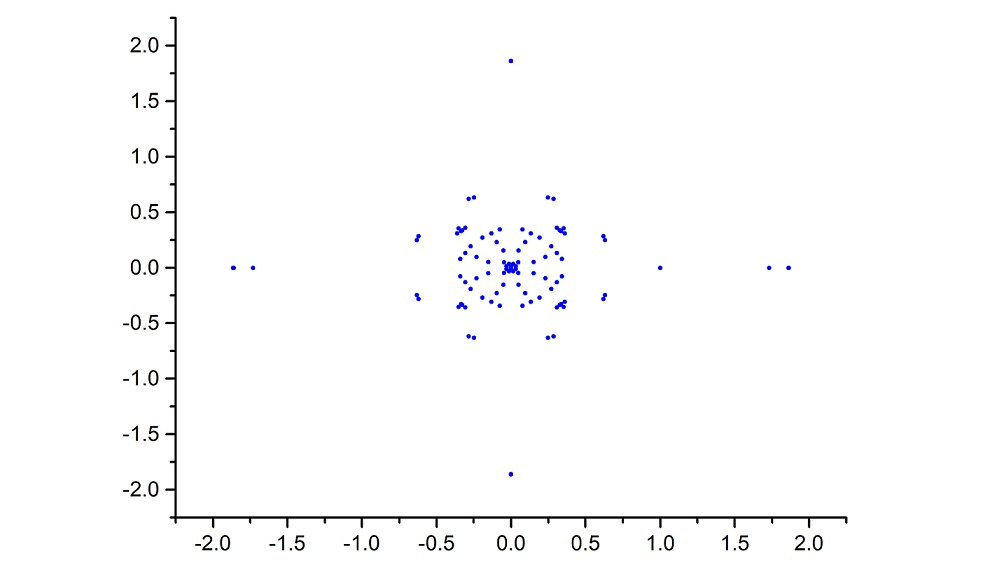

有了这一结果,我们用同样的方法和参数对2009年路经出事海域的漂流计进行同化模拟,并发现模型能将所有的漂流计轨迹重演。其模拟误差随时间增大,最可靠的时间段是2009年6月1日至6月10日。有了这些可靠的实验结果,我们选择了6月6日至8日找到的遇难者尸体,通过模型反演了在不同风场条件下他们从出事时到被找到时的漂移轨迹。我们只选择尸体而没有选择残片是因为残片大小差异太大,风对其影响率很难确定。我们用浮力理论对海面尸体漂移进行了研究,并向美国和欧洲的专家请教,找到了风影响的系数在1%~3%之间。通过对各种系数条件下尸体漂移的模拟,我们找到了4个概率最高的地点。第一地点就在飞机最后所在位置附近,第二地点是在东北海域内,第三个地点在飞机航线后方(那里曾经发现过油迹),第四个地点在航线右后方的最大圆之外。我们通过对模型可信度的分析,认为第一个位置可能性最高。将我们实验结果汇总后,我起草了第四次寻找方案建议书。与以往不同的是,空客要求我简明扼要,并明确指定寻找路线与地点的前后安排。报告交上后,通过空客评估,最终交给海上寻机作业团队。这些成员大多都参加过第三次寻机工作。 由于他们经历过几次失败,对模型结果不大相信。他们要求我到他们实验室详细解释我们的方案和我们的推理方法,并提出了各种各样的问题。最关键的是,第一个可能位置已在第一和第二次找过,为什么还要再找。我花了整整一个上午耐心给他们解释。

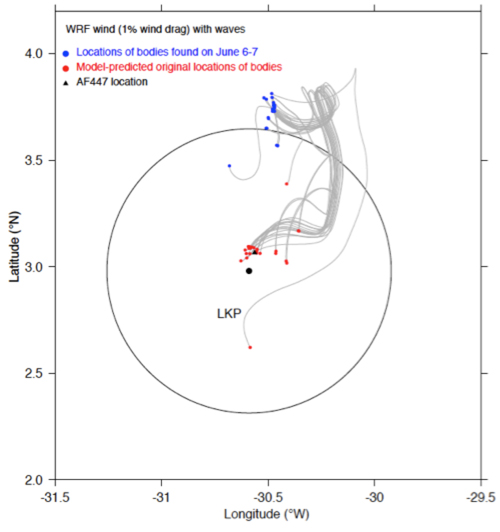

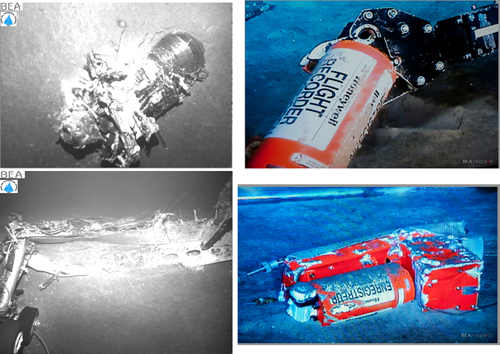

第四次寻机就由伍兹霍尔海洋研究所海上作业团队在这种凝聚着许多不安的状态下展开了。非常幸运!海上作业团队第一时间就在我们预测的第一个地点海底找到了飞机残体。残体找到后,用高分辨率拍下了当地海底各残体和两个黑匣子的位置。随后的打捞过程十分顺利。当我在凌晨收到发自空客项目负责人找到飞机的邮件时,我兴奋极了。尤其是注明就在我们指定的位置上找到,我顿时感到前所未有过的轻松。我把邮件转发给我们实验室的全体同仁。参加这次试验的成员全部是华人,研究员包括徐启春、 戚建华、林辉婵、赵柳智,当时的研究生是高郭平、 薛鹏飞和来志刚。他们是真正的无名英雄。没有他们的努力和认真的工作, 此次成功是不可能的。