埃里克·兰德:数字的力量

埃里克·史蒂文·兰德(Eric Steven Lander),生于1957年2月3日,美国数学家、遗传学家,麻省理工学院教授,怀特黑德研究所成员,哈佛-麻省理工布罗德研究所主席,人类基因组计划参与者

埃里克·史蒂文·兰德(Eric Steven Lander),生于1957年2月3日,美国数学家、遗传学家,麻省理工学院教授,怀特黑德研究所成员,哈佛-麻省理工布罗德研究所主席,人类基因组计划参与者

他,博士阶段的研究对象是纯数学。这是一个狭窄而又艰深的专业领域:即使有人获得重大成就,能够欣赏这一成果的人在全世界范围内也不过是几十个。可是,他从这个世界中抽身而出,转而踏入了另一番天地。他在没有经过正式训练的情况下,开始从事研究分子生物学、医学和基因组学的研究。

身为哈佛大学-麻省理工学院布罗德研究所的创始人兼主席,他领导着一个生物学的帝国,并从亿万富翁处筹措资金。同时,他任教于麻省理工学院,为大一新生开设《生物学》课程(这是一门他自己从来没上过的课程);他还是奥巴马总统的科学顾问,并管理着一间实验室。

他,就是埃里克·兰德。正如他的朋友、普林斯顿大学教授戴维·博特斯坦(David Botstein)所说的那样,他知道如何在机会初现端倪的时候发现它、把握它。他的高中同学保罗·塞茨(Paul Zeitz)则表示,他还具有另一个过人的品质,那就是勇敢而又乐观。

“他是超级聪明的,不过聪明又怎样呢?”现任旧金山大学数学系教授的塞茨说,“单纯具备智力优势就好比是有些人具备卧举千钧的能力那样。不过,你要是你不懂得怎样运用它,那又怎样呢?”

他补充说,埃里克·兰德正是懂得怎样去运用的。他还懂得怎样将推动医学进步的强烈构想付诸实践,医学的进步并不是来自于各个研究人员在自己的实验室里独立钻研,而是来自于大型跨学科团队的通力合作。

那么,从科学界最隐秘的角落里启程的他,前往一个从未正式研究过的领域去开拓合作新形式的他,将会怎样在布罗德研究所里大展拳脚呢?究竟是什么使他得以走过这样一段人生旅程呢?

兰德的传奇故事,可以用一种线性叙事的方式将各种幸运片段和完美机遇给串连起来。不过,他并不认同那种神乎其神的想法。在他看来,个人传记不过是种点缀之类的东西:“因为你充满前瞻性地过着自己的生活,又充满回溯性地讲述自己的经历,所以一切看起来自然就是收敛趋同的。”

不过,就算是在这样的情况下重新走出一段人生道路,兰德的经历最起码称得上是“非同寻常”四个字。

数学世界的佼佼者

埃里克·史蒂文·兰德,现年54岁,出生于纽约市布鲁克林区的弗拉特兰兹(Flatlands)社区,那里主要是工薪阶级居住的地方。埃里克从小是由母亲带大的,他的父亲在他11岁的时候因多发性硬化症而去世。

“附近那一带还没出过科学家,”兰德说,“也没几个人上过大学。”

当他参加位于曼哈顿的纽约名校斯泰弗森特中学(Stuyvesant High School)的入学考试并且被录取时,他的人生就此改变了。他加入了学校的数学竞赛队。不论是团队合作精神,还是校际竞争较量,或者是队里的社交形态,他都无不乐在其中。

“我发现其他孩子、其他九年级学生,也都是喜欢数学、喜欢玩乐的。”他如是说。

他的表现十分出色,因而入选了国家队,并代表美国参加1974年国际奥林匹克数学竞赛。为了准备这场比赛,参赛队伍在新泽西州不伦瑞克的罗格斯大学(Rutgers University)集训了一整个夏天。

这是美国第一次参加这项赛事,指导老师很担心美国队会在红色国家参赛队面前溃不成军。(实际上,最终结果是苏联名列第一,美国排在第二,以数学天赋闻名于世的匈牙利仅屈居季军。)

那年夏天,兰德的室友就是塞茨。塞茨记得,在当时的队友里面,只有他们两人不是来自住在城效的殷实家庭,也只有他们两个失去了父亲。不过,埃里克真正出众的原因并不在此。

“他是个外向的人,”塞茨回忆说,“跟剩下的其他人相比起来,他明显要有志向得多。他对什么事情都很有热情。他有一种真正的个人魅力。”队友们都觉得,假如未来有一天队里有人能当选美国参议员的话,那么那个人只可能是兰德。

虽然在一开始,这位年轻的数学似乎将会遵循着传统的学术道路走下去。他就读普林斯顿大学,主修数学专业。但是,他也满怀激情地醉心于写作。他与作家约翰·麦克菲(John McPhee)一同选修了有关叙事性非虚构作品的课程,他还为校报撰稿。

他在20岁那年毕业,并作了告别演说。他获得了罗兹奖学金,前往牛津大学深造,并且在两年时间内拿到了数学博士学位,这创造了一个纪录。然而,对于是否要将余生都奉献给数学事业,他仍然显然犹豫不决。

“我开始体会到,数学生涯是一段相当漫长的修行之路。”兰德坦言,“虽然说数学很美,我也很热爱它,但是我并不是个很好的修行者。”他渴望置身于更广阔的社会环境,渴望更多的交流互动

“我找到一位曾经教过我的老教授,然后问他:‘我该怎样好好利用自己的天赋呢?’”后来,他开始在哈佛商学院教授《管理经济学》。

他承认,他之前从来没有研究过这个课题,他只能是一边教课一边自学。兰德笑称:“我学得要比学生快。”

然而,在他23岁的时候,他开始变得越来越不安,他渴望从事一些更具有挑战性的东西。用他的话来说,管理经济学“还不够深”。

他曾经跟他的弟弟阿瑟(Arthur)谈过这个问题。他的弟弟是一位神经生物学家,曾经送给他一组关于小脑功能的数学模型。兰德认为,模型“看起来有点造作”,“但是大脑是很有意思的。”

这勾起了他对生物学的兴趣,他开始在哈佛大学的果蝇遗传学实验室里出没。几年后,他说服商学院给他休个长假。

他跟哈佛大学方面说,他要去麻省理工学院,大概是去研究人工智能。不过事实上,他是把时间都花在了罗伯特·霍维茨(Robert Horvitz)的线虫遗传学实验室里。这段经历使他的人生再度迸发出火花,改变了他的人生轨迹。

华丽转身

1983年,就在兰德还在线虫实验室里无所事事的时候,麻省理工学院的时任教授博特斯坦正变得日益沮丧。他一直想找一个精通数学的人,来进行有关多基因遗传疾病(如高血压)病理性状的项目研究。他已经为之奔波了五年,却仍是徒劳无功。对这些疾病来说,以往那种寻找单基因病理性状的老方法是行不通的。

博特斯坦说:“我几乎已经找遍了所有可能帮得上忙的人。”终于,在一次会议上,另一位生物学家向他引荐:“有个家伙叫兰德,他是哈佛商学院的,老想做点跟生物学有关的事情。”

在麻省理工学院举行的一次研讨会上,博特斯坦便盯上了兰德,并向他扑了过去。这两个人马上就一见如故。“我们走到白板面前,”兰德表示,“然后就开始辩论起来。”

不到一个星期,兰德就顺利解决了这个难题。随后,这两位研究伙伴共同开发了一种计算机算法,能够将基因图谱的分析时间从几个月缩减到几分钟。很快,兰德就已经全身心地沉浸在人类疾病基因图谱的绘制这一研究课题上了。

他时常与博特斯坦进行长时间的讨论,探讨人类基因组学的未来发展。博特斯坦教授认为,“在人类基因组序列的课题刚刚得到一定推动的时候”,这种讨论正当其时。兰德想要知道的是,一个数学家是否能够在生物学领域有所作为;博特斯坦凭借自己对学科前景的认识,向他保证,这个答案是肯定的。

博特斯坦认为:“他是个自视甚高的人。在他眼中,只要有人可以做到,那他就一定能够做到。他抓住了一个机会,放弃了他在哈佛的工作。很明显,教经济学课程将不再是他的职业生涯道路了。”

时任麻省理工学院生物医学中心怀特黑德研究所的负责人是戴维·巴尔的摩(David Baltimore),他还是诺贝尔奖获得者。他很欣赏兰德的热情和能力。于是,他将兰德招至麾下,使他成为研究所的成员。1986年,他将兰德提拔为助理教授。

同年,兰德前往长岛的冷泉港实验室参加一个会议。当时,许多世界顶尖的科学家就人类基因组图谱绘制的问题展开了公开辩论。会议现场,兰德也举手参加了讨论,他的发言给与会者留下了深刻的印象,这些科学家都邀请兰德加入他们的学术圈子。

“在一个没有专家的新领域里,每个人都可以是专家,”兰德直言,“你只要把手举高就可以了。”

与此同时,博特斯坦和巴尔的摩致信麦克阿瑟基金会,推荐兰德成为“天才奖”候选人。1987年,兰德获得了这一奖励。那一年,他30岁。

“多年来,我努力帮助他实现他的梦想,”巴尔的摩说,“他在追求梦想的道路上也确实是非常成功的。”

不久之后,兰德成为了人类基因组序列研究领域的灵魂人物,领导着最大的研究中心展开工作,这一学科领域的大多数研究工作都是由三大研究中心承担的。他把自己掌握的数学知识和留在实验室里学到的化学、生物知识结合在一起。他还把自己在商学院期间获得的产业组织理论观点应用于实践,来简化研究进度,控制研究成本。

在这项工作中,他最为热爱的部分是他一直渴求的团队协作,以及他一直寻找的集体力量。

即使是在人类基因组计划还没正式结束的时候,兰德已经在思考如何将他的想法继续传承下去,他认为正是这些东西使得科学家之间的合作能碰撞出奇妙火花。根据他的统计,剑桥和波士顿两个城市的青年科学家之间有大约65个合作项目,这些合作都是跨学科的、打破常规渠道的。

“有些神奇的事情已经发生。”兰德说,“人们从不同的领域走到一起,研究一些真正大型的课题。”

或许,这多少还跟兰德本身的人格魅力有关。波士顿布里格姆与妇女医院(Brigham and Women’s Hospital)的管理人员格斯·塞尔维尼(Gus Cervini)曾在兰德手下工作了四年,他把兰德誉为“太阳”。

塞尔维尼说:“他会产生一种让人不可思议的影响力和力量。他具有一种能力,让人真正往‘大’处去想象。

“当太阳照耀着你的时候,你就会感觉自己好像是无所不能的。”

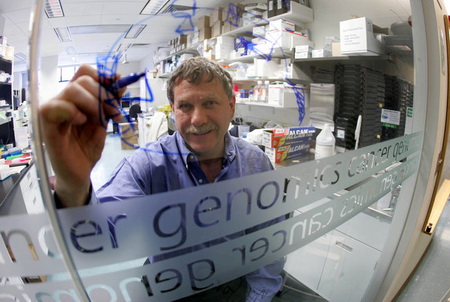

埃里克·兰德在哈佛-麻省理工布罗德研究所

埃里克·兰德在哈佛-麻省理工布罗德研究所

坚持就是胜利

也许,正是这种人格力量帮助兰德走近哈佛大学和麻省理工学院的校长,并向他们提议创建一个永久性的研究所,使得已经建立临时协作关系的科学家们能够将这种合作研究模式继续下去。虽然在一开始,他遭遇了阻力,但是他一直努力坚持。

随后,巴尔的摩把兰德介绍给了慈善家伊莱·布罗德和埃迪丝·布罗德(Eli and Edythe Broad)夫妇。布罗德夫妇从事房地产和保险行业,拥有价值58亿美元的财富。2002年10月的一个星期六上午,布罗德夫妇参观了兰德的实验室。几个月后,他们同意为实验室斥资1亿美元,在十年的时间里分期投入。正因为如此,兰德终于能够将自己的想法应用在这家实验性的研究机构了。

布罗德研究所由哈佛大学和麻省理工学院共同合作,在兰德的带领下,鼓励各个领域的科学家联合协作,致力于解决生物学、遗传学和基因组学的重大课题。

过了还不到一年半,布罗德夫妇便将他们的投资数额翻了一番,共计2亿美元。2008年,他们再次向研究所捐赠4亿美元,使之成为一家真正永久性的科研机构。目前,这家研究所拥有来自哈佛大学、麻省理工学院和哈佛大学医院的约1800名科学家。

你听,这家研究所的志向是多么地宏大高远:“描绘人类生命分子组成的完整图谱。定义形成细胞反应的生物电路。揭示主要遗传疾病的分子基础。挖掘不同癌症类型的全部变种。研究主要传染疾病的分子基础。转变治疗性发现和发展的过程。”

“在这里,一半的人是专注于寻找疾病的源头,另一半的人是在专注于改造和加快治疗方法的发展。”兰德解释说,“这跟你在其他大学看到的科研安排很不一样。那些学校常常下属很多个实验室,每个实验室都在忙自己的工作。”

在兰德看来,布罗德研究所就是一个实验室,既拥有自己的组织机构,也涉及怎样开展科研工作。兰德说:“在某种意义上,这是一个受保护的隔离空间,来观察它能不能有效运作。”

这家研究所是兰德的激情所在,但这绝不是他唯一的兴趣。他在自家二楼的健身房里摆了一台椭圆机,这里是他每天日程的起点和终点。每天他都要进行两次持续40分钟的健身训练,早晚各一次;他一边健身,一边观看Netflix影片。根据机器测定的数据,他每天可以“燃烧”掉1000卡路里的热量。他曾做过记录,去年夏天,他在没有改变饮食习惯的情况下减重42磅(约合19千克)。

兰德的妻子洛丽·兰德(Lori Lander)是一名艺术家。她发现有一座改建校舍的顶楼原来是一个篮球场,就想到可以把这里当成邻里聚会的场所。于是,他们夫妇就把这块地给买了下来。也因此,兰德夫妇永远都知道他们那三个可爱的孩子是躲在哪里调皮捣蛋。

在结束早晨的健身训练后,他有时会走进一间当地的面包店,在那里他可以一个人安静地工作。上午8点到10点,他到达布罗德研究所。在秋季学期,他每周一、周三和周五上午还要为麻省理工学院的700名学生上《生物学导论》课程。在下午,他通常与研究生和博士后研究员开会,讨论他们的研究情况。

此外,他还要处理与行政职务有关的工作,与慈善家举行会面,设法筹集更多的科研经费。他还要腾出20%的时间来完成另一个角色的工作,那就是奥巴马总统的科学技术决策咨询委员会的联合主席,为流感疫苗、医疗信息技术、科学教育和能源政策等议题提供参考意见。

晚上6点半或7点左右,他与家人共进晚餐。做饭的是他的妻子;虽然兰德很喜欢做饭,但是他总说自己没时间。

他也阅读各种文字,从虚构类、非虚构类到《纽约客》文章,五花八门、不拘一格。不过只要文笔太差,他就无法看下去。

“我什么书都看,不过必须要写得非常好才行,”他坦言,“这可是个很高的门槛。”

在周末,他与妻子总是设法去纽约欣赏戏剧,这是他所热衷的另一项爱好。

而且,他为自己的人生经历而感到惊叹。“能够发展到今天这个地步,我感觉实在是幸运得难以想象,”他这样说道,“我根本没有可能规划过这些事情。我要是没遇上戴维·博特斯坦,一切会变得怎样?我要是没有参加那场人类基因组讨论会,一切又会怎样呢?我不知道。这一切就像是随机发生的。

“这是一段不可思议的职业旅程。”

埃里克·兰德采访视频

(视频制片:《纽约时报》,Thomas Lin、Tony Cenicola)

| 原文链接: | http://select.yeeyan.org/view/16342/243940 |

| 作者: | 《纽约时报》 |

| 翻译: | jiangyh,译言网签约翻译作者 |