陈木法院士访谈录

2016 年 5 月 9-11 日,陈木法教授应邀参加在犹他大学举办的“概率论前沿会议”,D. Khoshnevisan 教授和 E. Waymire 教授在会议间隙对陈院士进行了采访,并将访谈内容以英文《A Conversation with Mu-FaChen 》为名发表于美国数学会的《美国数学会记事》(Notices of the AmericanMathematical Society),2017 年 64 卷第 6 期,616-619。下文为两名译者转译整理发表于数学文化的访谈内容。

陈木法院士,中国最杰出最有影响力的在世概率论学者之一。中国科学院院士、第三世界科学院院士以及美国数学会会士。

主持人简介

Davar Khoshnevisan,犹他大学数学教授(http://www.math.utah.edu/~davar/)Khoshnevisan 教授是研究多参数随机过程方面的专家, 出版了名著 Multiparameter Processes(Springer, 2002)。近年主要研究随机偏微分方程,有著作 Analysis of Stochastic Partial Differential Equations。

Edward C. Waymire,俄勒冈州立大学数学教授(http://www.math.oregonstate.edu/~waymire/)。Waymire 教授主要从事概率论和随机过程及其应用研究,合作出版了名著 A Basic Course in Probability Theory( Springer, 2007) ;Stochastic Processes with Applications,(SIAM, 2009)。

他曾担任 Annals of Applied Probability (2006-2010) 和 Bernoulli (1994-2006) 的主编,并于 2013 年至 2015 年担任国际上最主要统计概率学会 Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability 的理事长。

对话·院士

DK/EW:你是在中国农村还是在城市里长大?

陈:我出生于中国南方的一个小村庄,我离开家乡去北京上大学前,全村只有 16 户人家,大约 80 来人。在那之前我从没见过火车,也从没坐过汽车;我们那里只有自行车,那真的是个小地方。

DK/EW:你读的学校怎么样?

陈:我读的是县里最好的中学之一:惠安第一中学。我特别幸运,在我读中学时,一些特别好的老师来到了我的学校教书,其中一位来自厦门大学,另一位来自清华大学,两人都是助教。清华大学是中国的顶尖大学。这两位老师对我影响都特别大。因为我小学的算术成绩不好,刚进中学时我想要提高我的数学能力。我开始自学数学,但实际上我不知道怎么学数学,所以我只是找习题,每天练习解题。

DK/EW:当时你多少岁?

陈:14 岁。那之后我读了一些由中国著名数学家写的科普小册子,内容有如π、排列组合、图论等。我用了一两年时间来读这些小册子。后来从清华大学来的老师告诉我说:“这样不行,你不能只读这些小册子,你应该去学学微积分。”所以我就开始自学微积分了。我在中学花了几年时间学习微积分和代数学。我很幸运能遇到这样的老师。所以就算是现在,每当我回顾往事,我仍然惊讶于我在中学时期,以及在贵州省的六年间竟能做那么多事情。在后一段时间内,我做了许多工作:学了 Loéve 的书《概率论》2,访问了五十多家工厂来推广数学优选法,教了中学,翻译了两本书,写了数篇研究论文。六年里我做了这么多事情。

DK/EW:你自学 Loéve 的书吗?

陈:是的,当然,我自学这本书。Loéve 的书是我的老师严士健老师推荐给我的,我当时对概率论这个大领域了解不多,不知道选什么书。我的老师是一个概率论学者,在那之前的六、七年前,他就曾建议我去读威廉•费勒(Willian Feller)的《概率论及其应用》第一卷的前半部分。那时(1966)我刚从大学一年级跳级到二年级,严老师是我的指导老师。我花了三个月来读这本书。1972 年我去贵州后发现自己需要更多训练,所以我又写信向老师寻求帮助。

在某种意义上那是非常奇怪的情况,你们可能无法理解。从 1966 年春天开始跟着严老师起,我们之间有很多交流。但是在几个月后,文化大革命就开始了,我们失去了自由,我和严老师数年无法公开交谈。

2010 年 1 月,北京师范大学数学科学学院春节团拜会期间,陈木法(右一)与严士健、郝炳新、王梓坤、吴品三(左起)合影(马京然提供)

2010 年 1 月,北京师范大学数学科学学院春节团拜会期间,陈木法(右一)与严士健、郝炳新、王梓坤、吴品三(左起)合影(马京然提供)

1990 年,陈木法在人民大会堂举行的霍英东教育基金会成立五周年庆祝会上发言

1990 年,陈木法在人民大会堂举行的霍英东教育基金会成立五周年庆祝会上发言

DK/EW:这时你多少岁?

陈:我想是 20 岁。三年后(1969 年),我们去一个工地参加建厂时,和其他 40 多名师生住在同一间房。全部睡地铺,我的老师就睡在我身边,但即使是这样,我们也不得交谈。我们没有交谈的自由。

DK/EW:你是说你们不能谈论数学?

陈:我们什么都不能谈。只有特别特殊的情况下,比如当四下无人的时候,我们可以互相说话。当我到贵州之后,我想加强训练,提高能力。所以我写信给他,寻求指导。我不知道他花了多少时间,去旧书店买了 15 本书给我,大概花了 2 美元。那时几乎所有的科学家都不允许做学术工作,所以他们会把自己的书贱卖给书店,因此所有的旧书都很便宜。这些书中就有一本是 Loéve 这本书的第三版。我花了两年半时间来读这本书。有段时间我每天只能自学半页,但是那是特别好的训练。有了这样的经历后,一些资深的概率论学者对我说,我已经做好做概率论研究的准备了。

DK/EW:你知道伯克利的陈省身吗?

陈:当然。有一天陈先生给侯振挺老师的信中,附了一信给我,建议我去伯克利跟随 Jack Kiefer 学习。Kiefer 是优选学(这是华罗庚先生命名的,英文名称为 Optimization Theory)中直接寻优法(华先生称之为优选法)的创始人之一。陈建议我去和 Kiefer 学习优选学。但是,在那段时期,我正在概率论的道路上顺利前行,所以我不想改变方向了(笑)。没准我说得太多了(更开心的笑)。实际上,我确实花了些时间在优选学上,写了四篇相关文章。

DK/EW:你对优选学的兴趣和你在工厂里的工作是否有联系?

陈:是的。从中学到大学,我一直在自学数学。我离开北京去贵州的两个月前,我去听了中国顶尖数学家华罗庚的演讲。华罗庚在当时的环境下,很难做学术研究,所以他到工厂里作报告教工人们优选法。我的一位同学要我去听华的演讲。他是非常著名的数学家,我很幸运能听他的演讲。我受到了很大的震动。他举了很多很好的例子来说明如何用这种数学方法来改善生产条件(如配方配比)并取得显著结果等等。所以当我分配到贵州,也许第二天吧,我就急切地去找对优选法感兴趣的工厂。要知道在那个时代学校停课多年,教师不能搞业务、做学问,有些老师就花时间学习如何制作家具。工人们告诉我说他们需要数学,因此需要我的帮助。我通常步行来回,后来,因为需求多了,会开车来接我,一天工作结束后再开车把我送回家。这在那个年代是一个很感人的故事。人们需要数学,这就是我坚持做数学的原因。然而那时的社会完全不鼓励科学研究,那真的非常可怕。我想,这或许对你们来说很难想象吧。

DK/EW:那么你人生的下一个阶段是怎样的呢?

陈:我读完 Loéve 的书之后,很幸运地见了侯振挺老师的一篇新文章。侯振挺教授是一位概率论学者,他在离贵州不远的湖南工作。1974 年,侯老师发表了连续时间马氏链 Q 过程的唯一性准则,特别是非保守情形。保守情形是 G. E. H. Reuter 在 1957 年解决的。但对包括非保守情形的更一般情形有“杀死”情形,唯一性的证明就更难了,直到 1974 年才被侯老师解决。1975 年,我联系到了侯老师,开始学习马氏链。一年后我得到机会去访问他。我在湖南的省会长沙呆了两个月,非常非常有趣。每天我们研读钟开莱先生关于马氏链的书,不过不是在室内。我们是去外边的山上。因为当时不那么自由,我们每天多少有点神秘地在山上研读钟开莱先生的书。我把这本书翻译了大约一半。

2015 年 6 月“马尔可夫过程和随机模型”(暨庆祝侯振挺八十寿辰)会议期间陈木法与侯振挺(右)

2015 年 6 月“马尔可夫过程和随机模型”(暨庆祝侯振挺八十寿辰)会议期间陈木法与侯振挺(右)

1993 年,参加维尔纽斯第 6 届概率论与数理统计国际研讨会的亚洲代表(左起:陈木法,M. Fukushima, Louis Y. Chen(陈晓云))

1993 年,参加维尔纽斯第 6 届概率论与数理统计国际研讨会的亚洲代表(左起:陈木法,M. Fukushima, Louis Y. Chen(陈晓云))

DK/EW:钟开莱先生是在那个时期访问中国的吗?

陈:他在 1977 年前后来到中国。文化大革命结束后,人们正寻求新的研究方向,他给了我们非常重要的建议。一天他在北京的中国科学院做演讲,我的导师严士健教授参加了,钟开莱先生介绍了俄罗斯 Dobrushin 学派的新研究方向,叫做随机场。我在 1978 年从贵州回到北京,开始了近一个学期的对随机场理论的学习。后来我们看到了 Tom Liggett 的几篇文章,了解到 Spitzer 学派(我们这么称呼的),正在研究粒子系统。因为我们在做时间连续马氏链的研究,所以粒子系统和我们的联系更紧密。那是最开始的一步,从那时开始我终于有了能让自己全身心投入到数学研究中所需要的条件。

DK/EW:Frank Spitzer 学派的人去过中国吗?

陈:来过,我们之间有深厚的友谊。

DK/EW:R. L. Dobrushin 学派也是这样吗?

陈:当然,1988 年,Dobrushin 到我们那里访问交流了 45 天,我也访问了他和他的团队。我现在有很多俄语书。

DK/EW:你也读俄语书?

陈:是的,但是现在读得不多了。我还记得我去莫斯科那年冬天下了很大的雪。Dobrushin 花了半天时间陪我去商店买了很多书。最后他带我去一家餐厅,他很自豪的说那是莫斯科第一家私营餐厅。我们还有一个由两国国家基金委员会共同资助的研究项目,团队的成员曾为此互访了二、三年。

DK/EW:你第一次去访问 Dobrushin 是 70 年代吗?

陈:实际上,是数年后,准确的说,是在 1988 年年末。我 1978 年才刚刚回到母校北师大读研究生。

关于 Spitzer 的团队,1984 年,Spitzer 到我们那里访问了 45 天。在那期间他身体不太好。该怎么说呢,或许是我们让他讲太多课了。他开玩笑说“我现在变成一个讲课机器了”。我现在对这件事仍感到十分抱歉,我们只是想向他多学点东西。

Thomas Liggett

Thomas Liggett

Frank Spitzer

Frank Spitzer

Roland Lvovich Dobrushin

Roland Lvovich Dobrushin

DK/EW:你提到了 G. E. H. Reuter。你也见过他吗?

陈:是的,我在剑桥见过他。我参加了 1987 年 4 月那里举办的概率论国际会议。他对马氏链理论做出了巨大的贡献,所以我非常尊敬他。我问他,也问一位了不起的数学家 David Kendall,如何做研究。我向每一个学有所成的人请教问题,因为,你们知道,我靠自学。所以我每见一个资深的人都会寻求建议,我也寻求你们的建议。当我问 Reuter 怎么做研究的时候,他说他的导师 Littlewood(他与 Hardy 和 Polya 合著了《不等式》)告诉他,在做研究之前什么都不要看。我总觉得没听够他的指点,但是我记住了他的建议。

Harry Reuter(1921-1992)

DK/EW:看起来您吸取了很多经验,并将它们用在你的工作中。甚至在你今天的演讲中,我们也能看到,从优选法开始一直到马氏链、量子场论、相互作用粒子系统和随机场理论。

陈:是的。这是因为我没在大学受过好的教育。某种意义上这使我有更多的自由四处问问题。举个例子,我从没学过计算数学(计算机)。我以前没听说过今天所讲的算法。我现在关注它的唯一原因是我想知道计算机在计算最大特征对子的时候为什么如此快速。所以我想要理解他们的算法。因此我开始尝试,我的首次实践是基于我在概率论理论上的研究,其结果让我非常激动。这促使我关注矩阵特征对子的数值计算。我进入计算机领域也就很自然了。

DK/EW:中国是否有“大数据”概念的出现?在统计学里,在我们这,大数据是个大事件。

陈:幸运的是,我很自豪我今天的演讲里也谈到了大数据(PageRank)。有时候我觉得“大数据”这个词太过时髦了。应当说,其内蕴和外延都不太清楚,富有挑战性。

我相信降维的思想是有用的。我们在这方面确实有一些经验。

首先,当我们研究指数遍历速率时,我们利用好的耦合与好的距离来将高维降低至一维。

其次,我们研究的相互作用粒子系统是无穷维数学,但我们只用几个参数(温度的倒数、相互作用率、格点的维数)。从这种意义上讲,我们是在低维情形。进一步我们可以将这个问题降至一维。文章《连续自旋系统的谱隙与对数 Sobolev 不等式》3 中描述了一个特别的例子。在这里,人们可以看到如何用一维的结果描述无穷维模型中精确的收敛速度的主阶。当然,维数的降低依赖于具体模型。我们暂时还没有降维的通用技巧。正如之前提到的,在 70 年代,我在五十多个工厂里和工人们一起做优选法试验,所以我们至少处理了五十多个项目。你们可以想象,每一个项目都有多个变量,因而都是一个高维问题。对每一个项目,我和工人讨论降维。这很依赖于工人们的经验。幸运的是,我们发现每一次到最后只要考虑一维就足够了。更幸运的是,通过最佳搜寻,对每一个项目,我们需要的实验不超过五次。

DK/EW:你的故事非常有趣。你是否带过很多研究生呢?

陈:多年前是这样。当我回到大学读研究生的时候,发现我已经提前完成了大部分研究生需要做的工作,因为我已经研习过 Loéve 的书了。很快,尽管不是正式地,我开始负责帮我的导师指导其他研究生。后来很多年我都在做这件事。有几年我每周用两个下午参加讨论班,讨论四个研究方向,我最多时指导着 11 个访问学者、博士生和硕士生。那确实是很重的负担。但我现在年纪大了,不再带那么多学生。目前我只有两个博士生和两个硕士生。我的研究团队很幸运,我们叫概率论创新群体 4,是国家自然科学基金委资助的数学方面的一个创新群体,被连续资助了九年,一直到 2010 年。我想你们会容许我说我的团队在我们国家是比较有实力的。

2007 年北京师范大学概率论国家创新研究群体在北京主办第 5 届马氏过程及相关问题国际研讨会,前排居中者为 M. Fukushima

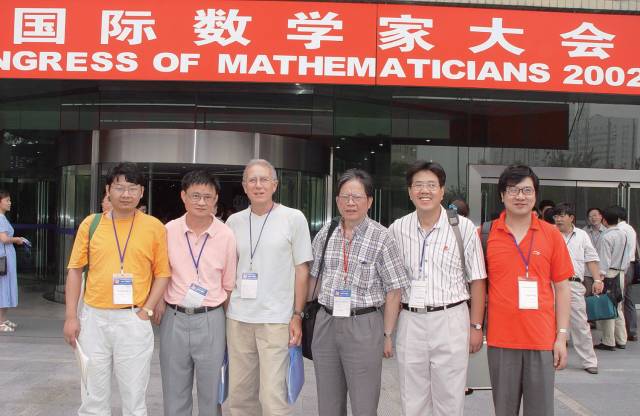

2002 年,陈木法受邀在北京国际数学家大会作 45 分钟报告(左起:王凤雨,方诗赞,Bernard Schmitt, 陈木法,毛永华,张余辉;方和 Schmitt 为来自法国的访问学者,其他为陈的同事)

2002 年,陈木法受邀在北京国际数学家大会作 45 分钟报告(左起:王凤雨,方诗赞,Bernard Schmitt, 陈木法,毛永华,张余辉;方和 Schmitt 为来自法国的访问学者,其他为陈的同事)

DK/EW:在中国现在就业机会好吗?

陈:是的,至少到目前为止还是。这不仅是对概率论方向的毕业生而言。对统计学专业的毕业生,大部分去工业领域工作,小部分在大学里工作。现在,大学需要很多学生——很多概率论和统计学专业的研究生。我们还没能培养足够多的学生(笑)。

DK/EW:能在这样的地方真不错(笑)。这是健康的标志。

DK/EW:在你自己的数学工作中,有没有什么对你来说最特殊的让你非常高兴的事?

陈:当然有。我给你们说两个例子。第一个例子是我们对无穷维数学的研究。我们从局部的、有限维数学开始。我们手上有许多来自非平衡统计力学的模型,至少 16 种。首先,我们需要证明局部过程的唯一性;物理学家们对这不感兴趣(笑)。接下来,比如,对于高维带跳马氏链,怎样证明唯一性呢?唯一已知的理论是我们要解一个齐次方程,当这个方程只有平凡有界解(即零解)时,这个过程就是唯一的。在高维情况,这个方程有无穷多个变量。我不晓得怎么去解这样一个方程。我在这个问题上花了五年时间,最终发现了一个强有力的充分条件,它覆盖了所有我知道的例子与模型,所以它应该是足够了。但是,数学上的,我们想知道这个条件与必要条件有多大差别。所以我又证明了相反的一边,即这个条件在所有可计算的情况下是必要的。更一般的情况我就不晓得了。

那是 1983 年,我刚从美国回到中国。所以这个故事发生在 30 多年前。我惊喜地发现,就在几个月前,荷兰的一位研究员证明了我的充分条件对于一大类马氏链都是必要的。现在我的充分条件对马氏链已变成充要条件了。这个故事还没结束,因为我的条件对抽象状态空间也是充分的,但目前为止,只对离散状态空间是必要的。虽然如此,问题也不大,因为充分条件往往比必要条件更为重要,因为充分条件更为实用。我最近,就是几个月前,刚刚发表了一篇文章,题目是《Q 过程唯一性的实用判别准则》5。我在这篇文章里讲了这个故事,也讲了如何对高维马氏链应用我的准则。一言以蔽之,就是“用距离”。这是一个非常好的结果(笑)。

这是第一个例子。

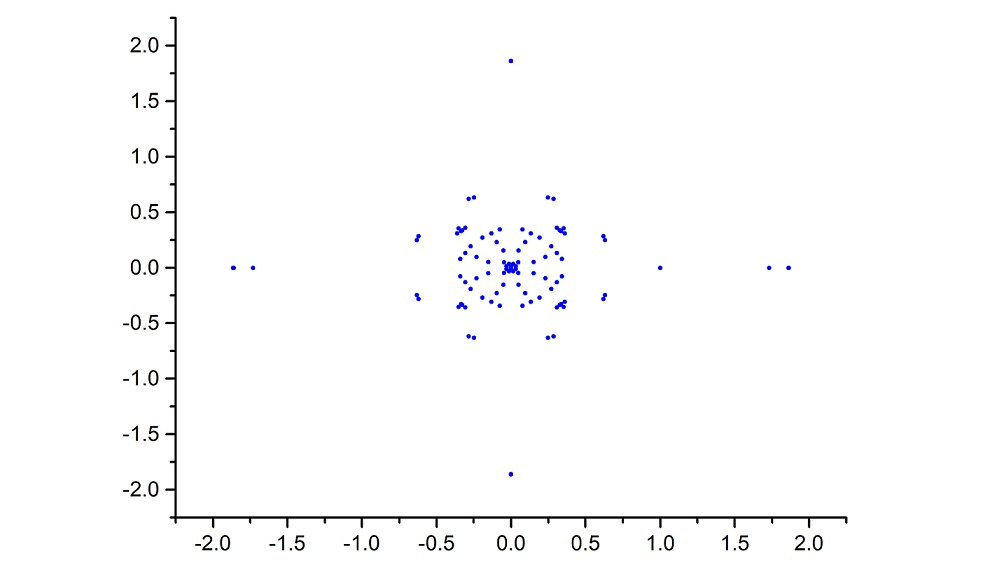

第二个例子来自于我对第一非平凡特征值的研究。我在 1991 年发表了第一篇相关文章。那时,人们只能对两三个例子精确地计算马氏链生成元的主特征值。这个结论基于刚刚提到的文章的主要定理:生灭过程遍历速率(在概率论里我们主要用之于描述指数稳定性)实际上就是生成元的第一非平凡特征值。如果你们看一下这篇文章,再和我今天讲的 6 做一下比较,你们就明白我们从那时开始已经走过了多远。在我的主页有四卷文集,记录了 25 年来我们的漫长征程。

另外,考虑几何情形,此前我或许在这里做过一个关于黎曼几何的报告。我和我以前的学生,

王凤雨(现在他相当有名了),发现了在黎曼流形上拉普拉斯算子的第一非平凡特征值的一个新的变分公式。这是很令人激动的,因为人们在此类问题上努力了多年,而我们的公式包括了大多数已知结果。你们知道曾获得菲尔兹奖的几何学家丘成桐吗?他的一个成就就是特征值的估计。我们的公式幸运地涵盖并且改进了很多已有的结果。

2009 年,陈木法在北京钓鱼台国宾馆出席何梁何利基金会颁奖会

2009 年,陈木法在北京钓鱼台国宾馆出席何梁何利基金会颁奖会

1982 年,陈木法在美国科罗拉多州博尔德落基山上滑雪(D. W. Stroock 摄)

1982 年,陈木法在美国科罗拉多州博尔德落基山上滑雪(D. W. Stroock 摄)

DK/EW:你是怎样开始对那个问题感兴趣的?你当时在读丘成桐的工作吗?

陈:是的。一开始,我想用第一非平凡特征值来描述相变过程。我从 Tom Liggett 那里学到了这个想法,也从 Richard Holley 和 DanielStroock 那里受到了启发。我忘了说,我和他们在多年间有过很多接触。

DK/EW:Holley 和 Stroock 也去过中国吗?

陈:Holley 好像还没有去过,但 Stroock 去过多次。Stroock 是我在美国访问时的导师。从他那里,我学到了 Malliavin 分析、大偏差和很多其他东西。他访问过中国许多次。我还安排过 Tom Liggett, Richard Durrett 和 Frank Spitzer 访问中国。1988 到 1989 年,南开大学陈省身研究所举行概率统计年特别年。在那段时间,他们之中有两人在中国。所以,我们在与美国概率论学者的交流中收获很大。或许你们该记下这句话(笑)。

DK/EW:这会被记录下来的,我希望。我们也会记住它!(更多笑)

DK/EW:特别的,在那个时期,你懂几何吗?你是否必须学几何?

陈:因为陈省身先生的缘故,当时几何在中国很流行。所以我学了几何理论中的基础要点。一个几何学家曾到我所在的学校开了一个短期课程。我去听了他的课,那是我第一次学了一些几何。第二次是当我来这里(美国)访问 Stroock 的时候。他也讲了一些几何方面的课。这些都发生在 80 年代初期。在那之后,我有选择性地学习几何。

我的主要问题是解决相变问题。一开始我只有有限的工具,我不知道往哪里走。所以我转向其他数学分支。我去学习丘成桐写的一本黎曼几何的书的第三章。那一章着重讲了第一特征值,我想从那里借用一些工具。幸运的是,我们从完全相反的方向,用概率技巧重新得到了这些结果。有一些几何学家在这个问题上不同意我们(注意你写下的东西——笑),因为他们觉得他们知道所有的事实而我们的方法没有改进这些结果。所以我们有了一个数学挑战。后来我花了三年来做进一步研究。我一直在想还有什么可以改进,哪里可以进一步。但我们不知道往哪里走。这个难题一直困扰着我们,直到有一天我意识到我们可以找一个好方法来模拟特征函数。事实证明这很重要。这是我迄今为止对特征值问题的最初贡献。在我们找到特征函数的模拟方法后,故事就结束了。(笑)由于长时间不能解决这个问题,我感到疲惫,有时甚至想把我已有的结果先发表。但我不理会这种心情,出去抽烟。在那时我常抽烟,这会让我平静下来。有一天,意料之外地,当我抽完烟,突然一个新想法来了。注意,这决不代表我鼓励抽烟。实际上我已经戒烟很多年了(笑)。

在那段时期,我的学生王凤雨在英国。他回来后,我用十分钟左右的时间把这想法告诉他。有时人们称之为耦合与距离方法;我们需要理解如何选择距离。换言之,我们需要理解如何模拟特征函数,这就是关键所在。当所有事情都做完后,一切都变得很自然。我曾对我的学生讲,我现在想中断研究了,因为得到这样一个结果太不寻常了;我太兴奋了!(笑)我的一个同事(他写了一本关于半鞅的书)知道我的故事后也非常激动,以至于他告诉我,在随后的演讲中,他常常忍不住要讲耦合方法。(笑)

Richard Holley

Richard Holley

Richard Durrett

Richard Durrett

Daniel Stroock

Daniel Stroock

DK/EW:你有对学习几何有兴趣的概率论学生吗?

陈:当然。我进入几何领域的原因之一是在英国有些专家,例如 WifridKendall 在研究同样的课题,他将耦合方法应用到了许多情形。而且后来,我发现就在美国,(Michael)Cranston 的工作,也在研究同样的问题。我意识到我们应该做得更好(能走得更远),因为我对这个数学工具玩得很熟。所以我让我的学生开始(研究这个课题)。你们知道,从梯度估计过渡到特征值不等式不难。但是你们知道,很多时候,我不完全满意我的研究范围。这是因为,在我的一生中,我只主要研究了两个方向。一个是相互作用粒子系统,尤其是反应扩散过程。另一个是各种稳定性的收敛速度、特征值的界等等。我多次想要离开这个领域,但都没能逃掉(笑)。

DK/EW:吸引力太强了,这是可理解的(笑)。似乎可以公平地说,无论如何,优选法总是在背后发挥作用。

陈:确实如此。例如,当我们研究特征值的估计的时候,我们需要理解什么样的耦合是最优的。我花了六年时间才真正理解。这个问题和概率测度上的各种距离都有关。把我们的耦合理论,与统计学里的“copulas”,以及 PDE 领域中的最优运输 (optimal transport) 相比较,看看它们的相似与不同,或许是有趣的。

左:严士健、陈木法和丁万鼎译蒲瑞斯顿著《随机场》(北京师范大学出版社,1982)右:陈木法英文专著《从马尔科夫链到非平衡粒子系统》(第二版)2004 年出版

左:严士健、陈木法和丁万鼎译蒲瑞斯顿著《随机场》(北京师范大学出版社,1982)右:陈木法英文专著《从马尔科夫链到非平衡粒子系统》(第二版)2004 年出版

DK/EW:你认为中国概率论在不远的将来的发展会怎样?

陈:我认为概率论在中国正在迅速发展;我看不到有什么问题。我们现在有很多人比以前更关注科学。例如,在 70 年代人们更关心吃饱的问题。现在中国的生活有了很大改善。虽然总还有一些小问题,近年来也有很大的进步。例如,十年前,北京每个人都骑自行车。现在大多数家庭有私家车……真的有很大的变化。

DK/EW:你觉得科学的其他领域也都如此吗?你是否认为中国科学的未来是健康的?

陈:我觉得是,一切都在改进,它理应变得更好。

DK/EW:你是否有出更多书的计划,或者类似的项目?

陈:我想如果我要写书,我确实可以就我今天所讲的内容写一本书。但我还是觉得有些累了,我在 1991 年写了第一本书,92 年出版。我花了整整一年在这本书上,有十个跟我上课的学生帮我校对。第二版是 2004 年写的,后来出版商让我写第三版。我拒绝了(笑)……写书是一件很累的工作。

DK/EW:这取决于你有多少时间。如果没有时间压力之类的问题,写一本书还是值得的。

陈:是的,或许过几年,等我退休之后。

DK/EW:你自己排版自己的文章吗?

陈:我几乎所有的东西都是自己排版的。我曾是中国一个推广 $\TeX$,Mathematica, Maple 和 Matlab 等新数学工具的工作小组的负责人。不幸的是,Matlab 不肯把软件低价卖给我们让大学使用。Mathematica 还好,他们对每所大学每年只要 1000 美元。Maple 很友好。实际上,我是中国最早使用 $\TeX$ 的人之一。多年前有些人是从我这里得到 $\TeX$ 软件。多年间,在我们数学系,我们有一间专门的房间用于 $\TeX$ 的排版。你们也是自己排版吗?

DK/EW:是,现在这是必须要做的。

陈:现在每一个数学家都非常感谢 D. E. Knuth 的 $\TeX$ 系统。这对我有特别的意义,因为在过去很多年里,我曾不得不手抄所有东西。我因为手抄了几本英语书,所以书写很好。我们在 1966-1976 年间无法买书或借书。例如,有一天我在北京图书馆预约了四本书。我们当地自己的图书馆把这些书给我,并让我一个月就还。一个月读完这些书是不可能的,所以我决定手抄一本。书的作者是 K. T. Parthasarathy,书名是《度量空间上的概率测度》,一本非常好的书。我决定用十天抄完这本书(笑)。十天里,我每天抄 30 页。这就是我擅长书写的原因(笑)。

DK/EW:我听说你还把很多数学书翻译成了中文。

陈:是的。但是大部分我们没有出版。我们只是油印了那些笔记,在同事中传阅。我现在手上还有一些副本。

DK/EW:数量很大吗?

陈:当然了。这是从 1972 年到 1976 年。在接下来的几年里,大约 1978 年,甚至 80 年代初,我们仍然经常手抄文章。复印机或许是在 80 年代末才流行起来的。

DK/EW:工作量确实很大。

陈:是,但是他让我成为了一个好书写员(笑)。

DK/EW:你看起来有很好的语言能力。这是从小就培养的吗?

陈:真谈不上好能力,但下过苦功。我应该告诉你们我是自学的英语。我经历了很困难的时期。在中学和大学的前两年我只学俄语。那个年代,对整个中国而言,外语就是俄语。在一个老师的建议下我开始学习英语。我曾问我的老师,搞数学不懂英语行不行,这位老师是位急性子,他立即答道:“根本不行”(笑)。我只能偷偷自学英语。一开始我借了一本英文数学书,一个单词、一个单词地查字典。因为我不知道怎么发音,只好一个字母、一个字母地背。当我记了两三百词的时候,再这样继续下去变得非常困难。所以我再去问同一个老师,学英语是否可以不讲英语。

他又立刻答道“那不可能”(笑)。不懂发音就根本记不住。所以我借了一本自学英语的书。那本书教我如何用汉字发音念英语,所以每天我都用汉字拼音读英语。多年后,我在中学教书时,每天我都读 Loéve 的英文书。学校里一个英语老师很惊讶,因为除了我之外,周围没有人用英语学科学。她让我给她读一段听,我读完之后,她说她一个词都没听懂(笑)。几年后,我作为研究生进入大学,将英语作为一门外语正规地学习。有一节课,因为老师看了我的作业……我跟你们说过我书写很好……老师认为我可能英语很好。所以她问了我一个问题。问题是:“What's your name?”(“你叫什么名字”)。我听不懂问题是什么(笑)。所以原谅我:在我的报告中,我的英语不是很好。

DK/EW:在你的报告中吗?你的英语很不错。

陈:谢谢。有了一些经历后就很不同了。例如,我在美国呆了 15 个月,还在英国呆了一年。在那之后,我的英语有很大提升,不过还是很有限的。

DK/EW:你曾在美国的哪里?

陈:科罗拉多州。我觉得我在美国旅行不够多。这是我第三次到犹他州,所以很感谢你们。

DK/EW:我们应该感谢你。我们很希望你能来访问我们更多次。

陈:谢谢。

陈木法全家福:前为陈的外孙女 Audrey Su,后排左起分别为陈的女儿陈嵘嵘、夫人罗丹和女婿苏韶宇。

陈木法全家福:前为陈的外孙女 Audrey Su,后排左起分别为陈的女儿陈嵘嵘、夫人罗丹和女婿苏韶宇。

| 来源: | 数学文化, 8 (2017), pp. 32-47. http://www.global-sci.org/intro/article_detail.html?journal=mc&article_id=12001 |